「廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.2「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(前編)」の続きです。

今回は、「すべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに処分量を報告しなければならない」ことの問題点を考察していきます。

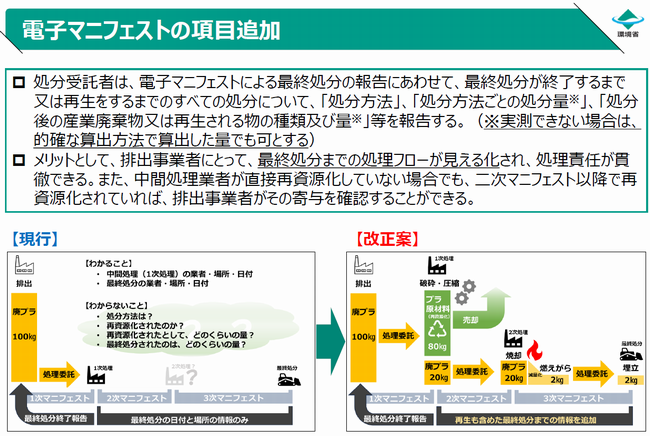

「個別の排出事業者ごとに、委託された産業廃棄物の処分方法別の処分量及び二次委託先以降での処分量」を電子マニフェストで報告できるのか?という問題です。

排出事業者が1社だけで、委託先中間処理業者の処分方法は一つだけで、なおかつその中間処理業者のところで処分が完了するという、極度にシンプルな取引形態であれば、おそらく可能です。

この場合なら、「インプット(排出事業者)1社」「アウトプット(産業廃棄物処分業者)1社」しかありませんし、処分方法も1種類しかありませんので、「インプット量」がそのまま「アウトプット量」になり、「処分終了年月日」を間違えない限り、電子マニフェスト上で正確な報告が可能です。

「1+1は2」という単純な足し算の世界のお話です。

しかしながら、現実にはこのようなシンプルな取引関係はほぼ無く、「排出事業者は複数」「二次委託先も複数」、おまけに「委託先中間処理業者の処分方法も複数」という、連立方程式のように複数の関係者が関与している方が普通です。

そこで、複数の排出事業者がαという中間処理業者(1日あたりの処理能力5t)に処分委託をしている場合を例として、個別の排出事業者ごとの処分量を把握することの困難さを見ていきます。

第1日目

A社、B社、C社の順で3社から産業廃棄物を引き受けました。

産業廃棄物が搬入された順に保管ヤードの奥に産業廃棄物を押し込んでいきますので、第1日目終了時点では、A社とB社の産業廃棄物が奥に押し込まれ、C社の産業廃棄物はより手前に保管されています。

先に搬入された産業廃棄物がヤードの奥に押し込まれ、後で搬入された産業廃棄物が手前に置かれるため、後で搬入された産業廃棄物の方が先にヤードから出され処分が行われるようになります。

本来の「物流用語」とは若干違う意味合いにありますが、産業廃棄物処理業界では、このようなヤードの状態を「先入れ後出し」と呼んでいます。

先に入った分がドンドン処分工程へと押し出される「ところてん式」であれば、「先入れ先出し」を実現できるかもしれませんが、敷地が無限ではない以上、現実のヤードは側面と奥の3方向を壁で囲う「3方囲い」となり、「先入れ後出し」を行うしかない場合がほとんどです。

第2日目

第2日目も搬入が続きます。

この日は、D社、E社、F社の順で3社から産業廃棄物を引き受けました。

第1日目と同様に、搬入された順番で各社の産業廃棄物をヤードで保管します。

第3日目

処分すべき産業廃棄物が溜まりましたので、α社は設備をフル稼働して、中間処理を行うことにしました。

保管ヤードの手前から5t分を取り出し、中間処理を行います。

この時点では、保管ヤードの手前から5tは、「D社2t」「E社1t」「F社1t」「C社1t(委託量の半分)」ですので、最終的には、それらの4社分(1社のみ委託された分の半分だけ)の処分が完了しました。

4社分の産業廃棄物の処分が終わり、保管ヤードに空きが出ましたので、改めてG社、H社、I社の順で合計6tの産業廃棄物の受入れをしました。

「先入れ後出し」ですので、最終的な保管ヤードの状況はつぎのとおりになりました。

第3日目終了時点のヤードと帳簿の状況

一日の終了時にその日の処理量を帳簿に記載する義務はありませんが、その日のうちに帳簿を記載する場合は、次のようになります。

現実の保管ヤードには、先入れされたA社2t、B社2t、C社1t(委託された量の半分)が残っていますが、産業廃棄物を引き受けた順に処理完了したものと扱わないと、いつまで経っても「処分完了報告」ができませんので、帳簿に記載された順に処分完了の手続きを進めていくことが一般的です。

ただし、中間処理業者には、許可で認められた施設の処理能力(この例では日量5t)の範囲内の処分しか容認されていません。

今回のように、A社・B社・C社で「2+2+2」としていくと「6t」になってしまうため、帳簿上の整合性を図るためには、A社・B社・E社で「2+2+1」の「5t」と涙ぐましい工夫をする必要があります。

ここで、「実際には処分していないA社・B社を処分完了と報告するのは、虚偽報告ではないのか!?」と、憤った方がいらっしゃるかもしれません。

今回挙げたようなたった3社からの搬入でも、「先入れ後出し」という制約のため、現実の処分実態と帳簿上の記録にどうしても乖離が生じてしまいます。

帳簿と実際の保管状況は齟齬が生じますので、こうした事務処理は必要不可欠と言わざるを得ません。

これは、実際には処分が終わっていない段階で処分完了と報告する、狭義の「虚偽報告」とは異なるお話しですので、それと混同しないようにくれぐれもお願いします。

また、率直に申し上げると、現実問題として、A社の産業廃棄物はA社特有の色が付けられているわけではなく、他社の産業廃棄物と混ぜられた状態でヤードで保管されるため、「A社の産業廃棄物の処分が○月○日に終わった」と正確に把握することは、処分業者はおろか、行政担当官、あるいは神様にも不可能と言えます。

俺が支払った1万円札を返せと言われたら

もっと日常生活に即した例で考えてみましょう。

ある日カウンターの中に入ると、怒った男性客がやって来ました。

その男性は居丈高に言います。

「別の一万円札を出すので、俺が3日前に支払った1万円札を返してくれ!」

あなたはこの男性のクレームにどう対処すべきでしょうか?

レジの中にあるかもしれない1万円札を探してみる?

あるいは、律儀に3日前に支払いをした事実を確認する?

それとも、1万円札の交換には応じられませんと謝り倒す?

どの対応が正しいのかという答えはありません。

唯一言えることは、偽札でもない限り、3日前に受け取った一万円のうちの1枚を特定することは、現実的には不可能ということです。

人口100人程度の集落にある零細販売店(上記の例の「排出事業者が1社だけ」と同様)なら可能かもしれませんが、街角のコンビニエンスストアの場合は、終業時にレジ現金の精算・入出金をしないということは有り得ませんので、レジに3日前に受け取った一万円札が残り続けることはありません。

今回の廃棄物処理法施行規則改正で求められている「すべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに処分量を報告しなければならない」は、まさに上記の「俺が支払った一万円札を返せおじさん」と同様に、現実的には不可能な情報提供を求めていることになります。

二次委託先以降はさらに複雑化

さらに、中間処理業者α社が委託する、排出事業者にとっては二次委託先(排出事業者との契約関係は無い)での処分状況の把握となると、事態はさらに複雑化します。

「中間処理後の排出事業者A社の産業廃棄物をいつ、そしてどのくらいの量を埋立て処分したか」を正確に把握することは、物理的に不可能です。

※産業廃棄物すべてにICタグを付けるような時代になれば別の話

二次委託先(例:最終処分場)は、中間処理業者α社のみならず、多数の中間処理業者から産業廃棄物を引き受けますので、そもそもの排出元のデータについては把握できません。

埋立て処分した産業廃棄物から、個別の排出事業者のデータを紐付けることは、広大な砂漠の中から一握りの砂金を探すようなものです。

それは埋立をした最終処分業者のみならず、中間処理業者にとっても同じことです。

このように、個別の排出事業者ごとの処分量内訳の把握は、現実的にはほぼ不可能です。

できる、あるいはやるべき情報収集の範囲は、

- その処理業者がある期間内(1カ月とか)に受けた産業廃棄物の総量

- その処理業者がある期間内に個別の二次委託先ごとに処分委託、あるいは売却した産業廃棄物の種類とその量

という、産業廃棄物処理業者の大まかな処理フロー程度です。

これなら、その業者のリサイクル率や、最終処分場への依存度が正確にわかります。

ハイ 「再資源化事業高度化法」で環境大臣に集まる処分業者からの報告内容そのものですね。

2025年7月現在では未施行の報告内容ですが、廃棄物処理法でさらに無意味に精緻化する必要はまったくありません。

以上のように、かなりご無体な廃棄物処理法施行規則改正ですが、実際にはどう対処すべきなのでしょうか?

次の「後編」でそれを解説していきます。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)