最新情報

総務省「リチウムイオン電池等の回収・再資源化に関する調査<結果に基づく通知>」の解説

今回は、2025年6月25日付で、総務省から公表された「リチウムイオン電池等の回収・再資源化に関する調査<結果に基づく通知>」から、リチウムイオン電池の回収・再資源化に関するアンケート調査結果をご紹介します。

調査の概要と背景

- 近年、市区町村が回収するごみにリチウムイオン電池(LIB)が混入し、廃棄物処理施設等での火災事故が増加

- 製品メーカーには、「資源有効利用促進法」に基づき、LIB等製品の自主回収・再資源化の義務がある

- 市区町村は、廃棄物処理法に基づき、住民が排出したLIB等の統括的な処理責任を負っているが、LIBを回収している市区町村は約7割に留まっている

- LIBの回収・処分の実態はほとんど不明

- そのため、環境省、経済産業省、1,558の市区町村を対象に「リチウムイオン電池等の回収・再資源化に関する調査」を行った

主な調査結果

1.火災事故等の発生状況

- 調査対象50市のうち、火災事故発生市は5年間(令和元年度~5年度)で38市⇒45市に増加

- 廃棄物処理施設の稼働停止等の多大な被害が生じた市は、15市(17件)

2.市区町村における回収状況

- 調査対象50市のうち、47市(94%)が何らかの回収を実施

- そのうち「定日回収」実施は24市(48%)

- 財政負担や安全面の課題で実施に消極的な市も

- 市区町村に統括的な一般廃棄物処理責任がある一方で、製品メーカーには資源有効利用促進法に基づく「自主回収」「再資源化」の義務があるため、それらのメーカーで構成される一般社団法人JBRCが、会員企業の製品を回収している

- 調査対象50市のうち、「製品メーカー等が回収すべき」とする意見が31/50市(62%)

- このうち「市は回収する必要がない」とする意見が8/50市(16%)

- 「JBRCを知らない」などとする市が2/50市(4%)

3.市区町村における処理・保管状況

- 回収したLIB等製品を埋立・焼却・ストックしている市が23/50市(46%)

- その理由は、「処分事業者が見当たらない等」が17/23市(74%)

- 「電池が破損・膨張したモバイルバッテリー」をストックしている市が95市

- ストックしている市からは、適切な保管場所・期間・方法についての情報提供を求める意見があった

4.事業者等による自主回収等の状況

- JBRC(自主回収団体)がLIB単体やモバイルバッテリーを回収(破損・膨張品等は対象外)

- 加熱式たばこ、モバイルバッテリーの製造事業者が、独自の自主回収を実施

- 電気掃除機メーカーは、LIB等を取り外しやすい設計(易解体設計)に取り組んでいる

5. 不燃ごみへの混入状況

- 43市での組成分析調査を実施

- 不燃ごみ等に混入していた5,083製品(約1.3トン)を分析

-

混入が多いのは、LIB電池単体、加熱式たばこ・携帯電話・モバイルバッテリー・電気かみそり・電気掃除機など

-

LIB製品のうち、電池の取り外しが容易な物は1割程度、リサイクルマーク表示は5割程度

6.LIB電池等の回収量・処分量等の全国推計

- 住民が排出したLIBの過半が、事業者の自主回収等の枠組みが利用されず、市区町村ごみとして排出

- 回収されたLIBの約4~5割が再資源化されず焼却・埋立・保管

- 資源循環施策の立案等の基礎資料として、マテリアルフローの算出が重要

総務省の意見

環境省あて

- 市町村に対し、保管・処分方法や処分先事業者情報を提供し、適正処理を推進すべき

- LIB等を再資源化できる処分事業者を育成・拡大すべき

- 破損・膨張品についても、現状の処分方法等を収集し、適切な処分事例等を情報提供するとともに、経済産業省とも連携して安全な処分策を検討すべき

- 市区町村の負担にも配慮しつつ、LIB製品の住民による排出の実態解明を推進すべき

経済産業省あて

- メーカーの回収対象品目拡大や責務履行の推進のため制度見直しを行うべき

両省あて

- 資源有効利用促進法の改正動向、製品メーカー等の回収等の取組状況、製品メーカー等の回収責務がある中での市区町村における回収体制構築の意義等の、市区町村への情報提供

総務省公表資料の要約は以上で終了です。

各地でLIBの混入を原因とする火災が激発している以上、安全な回収とリサイクルは、もはや国家的レベルの重要課題と言えます。

関係省庁と市区町村による迅速な対応を期待しています。

以下、総務省資料に掲載されていた画像に対する雑感

← 存在を知りませんでしたが、環境省制作の啓発キャラクターとのことです。

← 存在を知りませんでしたが、環境省制作の啓発キャラクターとのことです。

どちらのキャラクターも、背中に火が付いていることを知らずに平然としているように見えます。

日本社会の現状の問題点を端的に指摘するという狙いがあるのであれば、一流の風刺画と言えます。

タグ

2025年6月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

株主も欠格要件対象者であることにご注意を

個別の企業名をあげつらう必要はないので引用元の新聞記事を示しませんが、次のような理由で、産業廃棄物収集運搬業の許可が取消された事例が報道されていました。

株主が大麻取締法違反の罪で懲役1年、執行猶予3年の刑が20●●年■月に確定していたため

出資比率等のその株主が法人に対して及ぼしていた支配力の大きさはよくわかりませんが、「出資比率5%程度の少数株主」ではなく、「比較的高い割合の出資比率の株主」だったものと思われます。

「株主」と明記されている以上、「役員兼株主」ではなく、「株主」であったものと思います。

通常、株主は会社に顔を出さず、株主総会で議決権を行使する立場ですが、「出資比率5%以上の株主」は会社に一定の支配力を及ぼす関係者として、許可申請書に住所・本籍地・氏名・生年月日を記載することが求められています。

そのため、「出資比率5%以上の株主」は、実際に会社経営に携わる「役員」と同様のレベルで、欠格要件に該当するかどうかを審査されることになります。

しかしながら、会社経営に携わっていない純然たる株主の場合、株主総会以外では会社関係者との接点が無いことも多く、また中小零細企業においては、節税対策として親族を名目上の株主として位置づけることが多いため、株主の日頃の素行の問題点を知ることができずに、許可申請書に名前等をそのまま挙げてしまうことがよくあります。

毎日顔を合わせる関係者であれば、病欠や休暇でもないのに急に数日間会社に来なくなった人に「大丈夫か?」と確認する機会がありますが、年に1回の株主総会以外に接点が無い株主の場合、会社側が株主の身辺に起きた異常に気付く可能性は極めて低くなります。

そのような通常は没交渉の株主が起こした犯罪により、産業廃棄物処理企業の許可が取消されるケースは色々ありますが、

「自動車運転過失致死罪」のように、車を運転する人であれば、誰もが起こす可能性のある犯罪が特に危険です。

特に、初犯であれば「執行猶予」が付くことがほとんどですので、「執行猶予が付いたお陰で、刑務所に収監されずに済んで良かったね」となりがちですが、「執行猶予」は「刑の執行を一時的に猶予する」制度ですので、執行猶予期間中は「刑の執行が終わっていない状態」のままです。

特に、初犯であれば「執行猶予」が付くことがほとんどですので、「執行猶予が付いたお陰で、刑務所に収監されずに済んで良かったね」となりがちですが、「執行猶予」は「刑の執行を一時的に猶予する」制度ですので、執行猶予期間中は「刑の執行が終わっていない状態」のままです。

そのため、犯罪歴を隠す必要性を感じることなく、産業廃棄物処理業許可申請書に、多くの申請者が不用意に欠格要件者を挙げてしまうことになります。

「株主のプライバシーまで踏み込めない」と委縮して何も対策を取らないことは、非常に危険と言わざるを得ません。

最低でも、「出資比率5%超の株主は欠格要件への該当性を審査されること」を株主に説明した上で、

- 何らかの犯罪容疑で警察に逮捕された場合は、すぐに会社側に知らせてほしい

- 万が一、株主が裁判で有罪になってからでは遅いので、拘禁刑以上の刑に処される可能性がある場合は、裁判が始まる前に株式を譲渡し、株主から退いていただく必要がある

ことを納得してもらう必要があります。

最後に、刑事事件で訴追された場合、被疑者は弁護士を必ず雇うことになりますが、

廃棄物処理業の欠格要件の厳しさを御存知ない弁護士が多数、というよりはほとんどです。

そのため、「株主から降りてくれって会社から言われたけど、本当にそうした方が良いか?」と被疑者の株主が質問したとしても、「初犯なので執行猶予が付くはずだから、そんなに慌てる必要はない」という有難いご託宣で片づけられることがよくあります。

このような場合、会社側としては、刑事弁護を引き受けた弁護士に欠格要件の詳細を説明し、許可取消というリスクが実現しないように対策を取る必要があることを理解してもらう必要があります。

理想は、会社側が廃棄物処理法に明るい弁護士と契約をしておき、株主逮捕等の不測の事態が起きた場合には、その先生に株主の弁護をしてもらうことです。

そのためにも、株主と会社側の最初の意思疎通が不可欠なのです。

タグ

2025年6月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:行政処分

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.2「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」(前編)

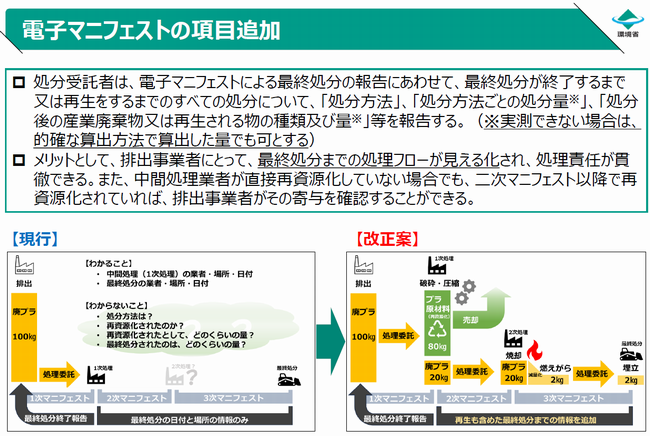

「令和7年4月22日付環境省令第15号」に基づく廃棄物処理法施行規則改正の第2回目です。

今回は「電子マニフェスト使用時の再生に関する報告」について。

電子マニフェストを使用した場合の産業廃棄物処理業者の報告事項については、

廃棄物処理法第12条の5

3 運搬受託者又は処分受託者は、前2項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

廃棄物処理法施行規則第8条の33(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)

法第12条の5第3項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。

- 一 運搬の終了 次に掲げる事項

- イ 運搬を担当した者の氏名

- ロ 運搬を終了した年月日

- ハ 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

- ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号

- 二 処分の終了 次に掲げる事項

- イ 処分を担当した者の氏名

- ロ 処分を終了した年月日

- ハ 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地

- ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号

同法施行規則第8条の34(情報処理センターへの報告期限)

法第12条の5第3項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日(休日等を除く。)とする。

と規定されているところですが、

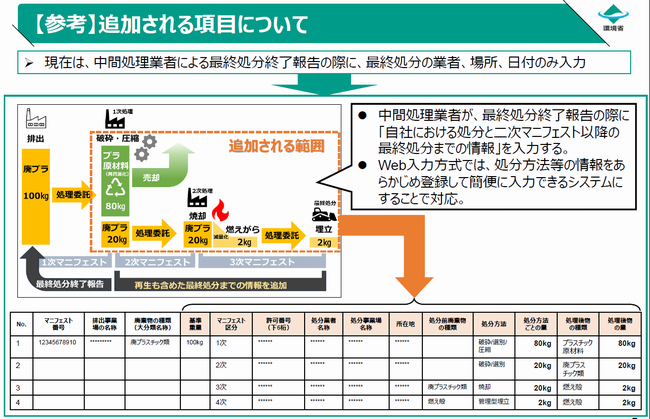

今回の施行規則改正により、「廃棄物処理法施行規則第8条の34の3の2」という条文が新設され、報告事項がさらに増えることになります。

廃棄物処理法施行規則第8条の34の3の2(処分受託者の情報処理センターへの再生に係る報告)

処分受託者は、法第12条の5第3項の規定による報告(産業廃棄物の処分が最終処分であるときに限る。)を行うとき又は同条第4項の規定による報告を行うときは、受託した産業廃棄物について最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない。

- 一 処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号

- 二 処分を行つた事業場の名称及び所在地

- 三 処分方法

- 四 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)

- 五 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

「すべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない」

「すべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない」

なかなかすごいことが書かれています。

環境省は、2024年12月13日に開催された中央環境審議会循環型社会部会(第58回)において、電子マニフェストの報告事項を追加する理由を次のように説明しています。

排出事業者にとって、最終処分までの処理フローが見える化され、処理責任が貫徹できる。

また、中間処理業者が直接再資源化していない場合でも、二次マニフェスト以降で再資源化されていれば、排出事業者がその寄与を確認することができる。

つまり、排出事業者は、委託した産業廃棄物が再資源化されているかどうかを知った方が良いので、「処分業者に個別の取引ごとに再資源化(処分)量を電子マニフェストで報告させる」ことを改正の目的としています。

上掲中央環境審議会循環型社会部会(第58回)では、施行規則改正後の電子マニフェスト報告のイメージとして、次のように説明がされていました。

「燃えがら」の処分量までカウントしているため、帳簿形式にそれぞれの処分量をまとめると「104kg」となり、委託量の「100kg」を上回るように見えてしまいます。

埋立処分量は括弧書きや別枠のカテゴリーにする等の工夫をしないことには、処理フローの「見える化」ではなく、「見にくい化」になりそうです。

何よりも根本的に問題があるのは、「個別の取引ごとに」2次マニフェスト以降の処分量を報告させることです。

産業廃棄物処理に携わっている人間で、このようなデータ収集が可能であると本気で考えている人は、おそらく皆無と思います。

試しに、2025年2月に行った講演で参加者(全員産業廃棄物処理企業にお勤め)に、「このデータを正確に入力することが可能と思っている方は挙手してもらえます?」と聞いてみたところ、手を挙げる人は皆無でした。

参加者全員が極度の恥ずかしがり屋だったわけでは決してなく、皆さん「絶対に無理」という本心を口にしていましたし、少しでもマニフェスト運用に携わった経験のある方なら、これがいかに不可能であるかを実感されていることと思います。

参加者全員が極度の恥ずかしがり屋だったわけでは決してなく、皆さん「絶対に無理」という本心を口にしていましたし、少しでもマニフェスト運用に携わった経験のある方なら、これがいかに不可能であるかを実感されていることと思います。

なぜ現実的には不可能なのか?

その理由は、別の記事で詳細を書きます。

電子マニフェストの改正だけで3回の連載を予定しています。

なお、電子マニフェストの報告事項に関する廃棄物処理法施行規則改正の施行日は、「令和9(2027)年4月1日から」となっています。

タグ

2025年6月23日 | コメント/トラックバック(2) |

カテゴリー:2025年改正

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出し忘れるとどうなる?

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は、

廃棄物処理法第12条の3

7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

廃棄物処理法施行規則第8条の27(管理票交付者の報告書)

法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

で、前年度分の交付実績を、翌年6月30日までに産業廃棄物の発生場所を管轄する都道府県知事等に提出する義務があることを、皆様ご存じのことと思います。

この義務に関して、過去の年度分の未提出が発覚し、テレビニュースで報道されるという実例が発生しました。

2025年6月9日付 青森テレビ 「リサイクル燃料貯蔵(RFS) 産業廃棄物の処理状況を青森県に報告する書類を提出していなかったことを明らかに 提出漏れは3年分「再発防止策を進める」」

リサイクル燃料貯蔵=RFSは、産業廃棄物の処理状況を青森県に報告する書類を提出していなかったことを明らかにしました。提出漏れは3年分です。

RFSによりますと、6月30日までが期限だった2024年度分の報告書を作成するにあたり、担当者が2023年度分の実績を確認しようとしたところ、報告書が見当たらず、提出漏れが発覚したということです。

テレビ報道では「産業廃棄物の処理状況(の報告)」とありますが、正確には、リサイクル燃料貯蔵が自ら発表しているとおり「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」のことです。

青森テレビの報道では、RFS社が重大な廃棄物処理法違反をしたかのように表現されていますが、実際のところは、単なる「報告漏れ」でしかなく、刑事罰の直罰対象でもありません。

ただし、

廃棄物処理法第12条の6 (勧告及び命令)

都道府県知事は、第12条の3第1項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第12条の3第1項から第10項まで、第12条の4第2項から第4項まで又は前条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第11項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

という規定がありますので、報告義務違反を認知した都道府県から「(報告を行うよう)勧告」「公表」の対象となる可能性はあります。

勧告を受けた後もそれを無視し続け、報告書の提出を頑として拒んだ場合は「命令」が発出されることがあり、その命令にも違反した場合は、最終的に「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(廃棄物処理法第27条の2)」の対象となります。

RFS社が、こうした“簡易な”事務ミスをあえて社外に公表した理由は那辺にあるのでしょうか?

RFS社が、こうした“簡易な”事務ミスをあえて社外に公表した理由は那辺にあるのでしょうか?

もちろん、報告書の未提出は法律違反ではありますし、それほど難しくない(集計の手間は掛かる)書類作成であるため、同様の事象の再発防止を図ることは非常に重要です。

しかし、それは社内のみで徹底すれば事足りる話ですし、社外の人間にとっては無関係な事務ミスでしかありません。

個人的には、「とりあえず後ろめたいと思うことは何でも公表しておけ!」という思考硬直の印象を受けました。

もっとも、某省のような隠蔽体質よりも、その手の明るい(?)思考硬直の方が有害性が無いだけずいぶんマシではありますが。

さて、法的位置づけが今ひとつ中途半端な「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」ですが、提出された都道府県はそれをどのように利用しているのでしょうか?

正解は、「とりあえず入力するが、ほとんどの自治体でまったく活用されていない」です。

「報告を忘れていたら、都道府県から督促されるのでは?」と心配していた方も多いと思いますが、そもそも、「報告書提出の義務者リスト」などはどこにも存在しません(物理的に作成できない)し、「A社は昨年提出していたのに、今年は提出していないゾ!」と、過去の提出データと照らし合わせて報告状況を管理する意味とリソースがありませんので、よほどの事情がない限り「産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなさい」と督促されることはありません。

このように、「報告を行う国民・事業者」と「報告を受ける都道府県」の双方にとって、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は苦役の対象でしかないという、不条理極まりない状況を官民が切磋琢磨(?)して維持し続けていることになります。

このように、「報告を行う国民・事業者」と「報告を受ける都道府県」の双方にとって、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は苦役の対象でしかないという、不条理極まりない状況を官民が切磋琢磨(?)して維持し続けていることになります。

なんだか童話の「はだかのおうさま」を地で行く話で、「これぞ日本社会!」と言うしかありません。

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書を出す意味はどこにあるの?」と公然と疑問を呈してくれる子どもの出現を待つしかないのでしょうか?

タグ

2025年6月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:産業廃棄物管理票(マニフェスト)

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.1「委託契約書の法定記載事項の追加」

記事化が遅れておりましたが、幸い、改正部分の施行日は2026年以降ですので、この機会に2025年4月22日に公布された廃棄物処理法施行規則改正の内容をご紹介しておきます。

第1回目は「委託契約書の法定記載事項の追加」についてです。

改正の概要

「委託契約に含まれるべき事項」に関する廃棄物処理法施行規則第8条の4の2に、次の条項が追加されます。

ヘ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合

※従前の「へ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項」は、施行後は「ト」へとスライドします

まず、PRTR法の「第一種指定化学物質等取扱事業者」だけが今回の法定記載事項追加の対象ですので、それに該当しない企業は、今回の記事については読むのを辞めていただいて結構です(笑)。

「第一種指定化学物質等取扱事業者」の詳細については、後で記述します。

上記の「へ」をさらに簡略化すると、次のようになります。

委託者がPRTR法第2条第5項に規定する「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当し、

委託する産業廃棄物にPRTR法第2条第2項の「第一種指定化学物質(同法第5条第1項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)」が含まれ、または付着している場合には、

- 「産業廃棄物に第一種指定化学物質が含有、または付着している旨」

- 「産業廃棄物に含有、または付着している当該物質の名称及び量または割合」

を産業廃棄物処理委託契約書に記載しなければならないことになります。

この改正の施行は、「令和8(2026)年1月1日から」です。

対象となる事業者

既にご存知の方が多いと思いますが、PRTR法の対象事業者の判断フローは次のとおりです。

経済産業省 PRTR制度対象事業者 より転載

図の一番上の「24業種」に該当するかどうかが第一のチェックポイントですので、以下対象となるすべての業種を列挙します。

- 金属鉱業

- 原油・天然ガス鉱業

- 製造業(以下a〜w)

a. 食料品製造業

b. 飲料・たばこ・飼料製造業

c. 繊維工業

d. 衣服・その他の繊維製品製造業

e. 木材・木製品製造業(家具を除く)

f. 家具・装備品製造業

g. パルプ・紙・紙加工品製造業

h. 出版・印刷・同関連産業

i. 化学工業

j. 石油製品・石炭製品製造業

k. プラスチック製品製造業

l. ゴム製品製造業

m. なめし革・同製品・毛皮製造業

n. 窯業・土石製品製造業

o. 鉄鋼業

p. 非鉄金属製造業

q. 金属製品製造業

r. 一般機械器具製造業

s. 電気機械器具製造業

t. 輸送用機械器具製造業

u. 精密機械器具製造業

v. 武器製造業

w. その他の製造業- 電気業

- ガス業

- 熱供給業

- 下水道業

- 鉄道業

- 倉庫業(農産物保管または気体・液体貯蔵に限る)

- 石油卸売業

- 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコン封入物質の取り扱いに限る)

- 自動車卸売業(同上)

- 燃料小売業

- 洗濯業

- 写真業

- 自動車整備業

- 機械修理業

- 商品検査業

- 計量証明業(一般計量証明業を除く)

- 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)

- 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)

- 医療業

- 高等教育機関(付属施設含む。人文科学のみは除く)

- 自然科学研究所

※余談ですが、上記の一覧はChatGPTに経済産業省サイトを読み込ませ、24業種を抜き出させましたが、「3.製造業」の小分類が多いためか、最初のうちは何度やっても「製造業」の小分類の列挙で終わっていました。「『4.電気業』以下を忘れているよ」と指摘すると、ようやく正しい結果が出力されました(笑)。

上記の24業種に該当し、「常用雇用者数」や「第一種指定化学物質」の「製造量」や「使用量」等が一定量以上ある事業者が、PRTR制度の対象事業者となる建付けとなっています。

「21.産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)」とされているため、産業廃棄物処分業者も、「第一種指定化学物質」を一定量以上扱っている場合は、二次排出事業者として今回の廃棄物処理法施行規則改正の対象に入り、委託先処分業者との契約書に「第一種指定化学物質」に関する情報提供をする義務が追加されます。

「第一種指定化学物質」

「第一種指定化学物質」については、「人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む) があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質」として、2025年6月現在では515物質が指定されています。

さすがに全部を列挙できませんので、詳細は経済産業省 「PRTR制度対象化学物質」をご参照ください。

タグ

2025年6月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:2025年改正

小口軽量の産業廃棄物なら宅配便で送っても良い?

2025年5月20日付「リサイクル目的であれば、誰でも廃棄物の無償引き受けができるのか?」は、当ブログにしては大きな反響がありました。

ブログ及びメールマガジン読者の方からいただいたフィードバックの中に、

「産業廃棄物を郵送や宅配便で送らせるサービスが増えたが、これは合法なのですか?」という質問がありました。

今回は、その可否について解説いたします。

小型で軽量の産業廃棄物をゆうパックで発送できれば、安価で楽と良いことづくしに見えます。

しかし残念ながら、「廃棄物処理法ではそのような発送方法は認められていない」と言わざるを得ません。

当ブログでも2013年に取り上げたことがありますが、宅配便で産業廃棄物を送付させた容疑で逮捕された実例があります。

- エステ店で使用した脱毛用針の処分を無許可で請け負ったとして、大阪府警生活環境課は、廃棄物処理法違反容疑で、医療器具製造販売会社千葉営業所長を逮捕

- 逮捕容疑は2月~5月、無許可で東京都のエステ店3店舗に針回収用のプラスチック容器計5個を計4100円で販売。容器に入った使用済み針約1万8600本を返送させて処分を請け負ったとしている

- 府警によると、容疑者は15年間で全国のエステ店から使用済み針約74万本の処分を受託していた

- 容疑者は針入り容器を宅配便で送らせ、品名欄には「裁縫道具」と記載するようエステ店に指示していた

- 回収した針は1キロ280円で正規の業者に処分を依頼していたという

「『使用済の針』だと宅配業者が引き受けてくれない可能性が高いので、『裁縫道具』なら怪しまれないんじゃね?」という小手先の脱法行為で、15年間も無許可で産業廃棄物の処分受託をしていたことになります。

「『使用済の針』だと宅配業者が引き受けてくれない可能性が高いので、『裁縫道具』なら怪しまれないんじゃね?」という小手先の脱法行為で、15年間も無許可で産業廃棄物の処分受託をしていたことになります。

「回収用容器」として、1個当たり約800円のプラスチック容器を事前に販売していた点が肝です。

さらに、それを宅配便で配達させることにより、大阪から千葉への配送料約1千円という格安のコストで産業廃棄物を集荷していたことになります。

大阪府警に逮捕された人は、「無許可受託」をしていた医療器具製造メーカーの営業所長だけでしたが、

本来は、その営業所長に産業廃棄物処理を委託していたエステ店も、「無許可業者への委託」として逮捕されてもおかしくありませんでした。

また、産業廃棄物を宅配便あるいは郵送することの是非についてですが、

産業廃棄物であることを認識しながら、それを宅配便で発送あるいは郵送することは、明確な廃棄物処理法違反となります。

その理由は、排出事業者は、宅配便あるいは郵便局と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しておらず、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付していない「委託基準違反」となるからです。

「では、郵便局や宅配業者と契約すれば良いのでしょ?」と考えた方がいらっしゃるかもしれません。

「では、郵便局や宅配業者と契約すれば良いのでしょ?」と考えた方がいらっしゃるかもしれません。

使用済みPCの処理や、一部の広域認定の中に郵便局や宅配業者が参画し、日本全国のそれらの物流網を活用した廃棄物回収が適切に行われている事実はありますが、それはあくまでも「環境大臣認定」その他の廃棄物処理法に基づく特例措置です。

郵便局や宅配業者はすべての産業廃棄物の回収・運搬が可能なわけではなく、環境大臣認定他の特例措置の対象に入らない廃棄物については、廃棄物処理法の原則どおり、「業許可の取得」「排出事業者との運搬委託契約」「産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付を受けること」が不可欠となります。

しかしながら、郵便局の場合は、

郵便法第12条(郵便禁制品)

次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。

一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)

三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)

四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

で、「廃棄物」については郵便物として出すことが禁止されています。

上述した「環境大臣の広域認定その他の特例措置」は、「廃棄物処理法に基づく認定を受けることで、原則禁止の状態が解除」されますので、例外的に郵便物として出すことが可能となっています。

宅配便各社の約款すべてを確認したわけではありませんが、業界最大手のヤマト運輸の約款では、「引受拒絶事由」として、「運送が法令の規定又は公の秩序若しくは警良の風俗に反するものであるとき」と、廃棄物の引受が拒絶事由として明示されています。

環境大臣の広域認定その他の特例措置の場合は、上記約款の例外となることは、郵便局と同様です。

※「小型家電リサイクル法に基づく認定」がその最たる実例です。

昨今、巷であふれている「宅配便で廃棄物を送ってください」という謳い文句は、廃棄物処理法その他の法令で認められた場合でない限り、法律違反となります。

試しにその事業を行っている企業にこう質問してみてください。

「宅配便で廃棄物を送ると廃棄物処理法違反ではないのですか?」と。

すると、彼らは「専ら物ですから大丈夫です!」「専用の容器を購入してもらっているので、廃棄物回収ではないです~」等の謎の理論で答えてくれるはずです。

すると、彼らは「専ら物ですから大丈夫です!」「専用の容器を購入してもらっているので、廃棄物回収ではないです~」等の謎の理論で答えてくれるはずです。

「環境大臣の広域認定を受けています」等のしっかりした法律的な裏付けの無い返答であれば、廃棄物処理法違反をしている事業者として、色眼鏡で見る必要があります。

ちなみに、逆有償となる「専ら物」は「有価物」ではなく「廃棄物」なので、郵便や宅配便で送ることはできません。

※これは「逆有償となる専ら物」についての言及ですので、「有価物である古着」などは問題なく発送できます。

もっとも、昨今では、広域認定の制度趣旨を誤解して、「認定外の廃棄物でも自由に集められる」と勘違いしている実例が多々ありますので、「広域認定」というお題目のみならず、「認定の範囲」や「事業の実態」を精査する必要がありますので、ややこしいこと限りなしです。

タグ

2025年6月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:基礎知識

リサイクル目的であれば、誰でも廃棄物の無償引き受けができるのか?

昨今、PETボトルを回収し、再びPETボトル原料として再生利用する「水平リサイクル」が盛んです。

現在の技術水準では、そのようなリサイクルが十分可能になりましたので、飲料メーカー等にはドンドンそれを進めていただきたいと思っています。

しかしながら、PETボトルの水平リサイクルは、廃棄物処理法の枠内で、飲料メーカーと廃棄物処理業者がタッグを組んで行っている適法な事業であり、「リサイクル」という理念だけを唱えれば、誰でもすぐに適法な事業が行えるわけではありません。

しかしながら、PETボトルの水平リサイクルは、廃棄物処理法の枠内で、飲料メーカーと廃棄物処理業者がタッグを組んで行っている適法な事業であり、「リサイクル」という理念だけを唱えれば、誰でもすぐに適法な事業が行えるわけではありません。

こうした「環境に良い事業をやっている」「理念が素晴らしければ、手段の是非は問わない」という理念だけで突っ走る人たちのことを、個人的には「リサイクル原理主義者」と呼ぶことにしています。

2025年現在、またぞろ過去の「リサイクル原理主義教」が復活の兆しを見せ始めており、SDGs風味を付け加えたさらに悪質な主義主張を目にする機会が増えました。

廃棄物処理業の許可を取得した上で、または適切な廃棄物処理業者とタッグを組んだ上で、廃棄物処理法の範囲内でリサイクルを進めることはまったく問題ありません。

あるいは、原材料として廃棄物を買い付けることに専念し、原材料の仕入れをしているだけ(廃棄物の回収に関与しない)であれば、廃棄物処理法に抵触しません。

やってはいけないことは、廃棄物処理業の許可を持たない事業者が、

- 「リサイクルするから~」という理念だけで突っ走り、廃棄物を排出事業者から無償で引き取る

- 「買い取れるものは買い取るので、全量を産業廃棄物処理するよりは安くつきますよ」と、ほんの一部の買取行為を誇張して営業する

- 「地球に優しい取引なので、リサイクル協力金を負担してください」と、廃棄物処理料金に相当する金品を要求する

等です。

先日初めて聞いた目新しい事例としては、

「排出事業者が抱えている廃プラスチック類を一度回収し、それを製品へと加工した後で再びその排出事業者に製品を渡す」という、一見すると「加工委託」にも似たキワドイ事業がプレスリリースされていました。

原材料を委託者がすべて提供し、加工後の製品及び原材料の残りをすべて委託者に返却する場合は、廃棄物処理ではなく加工委託と考えることも可能かもしれません。

しかし、加工委託の場合は、製品製造に適した原材料だけを提供することが通例ですので、「雑多な廃プラスチック類一式をすべて提供(回収)」というスキームは、加工委託ではなく、産業廃棄物処理委託と言わざるを得ません。

どうしても加工委託と言い張りたい場合は、ほんの一部を活用して作成した製品と共に、残ったすべての廃プラスチック類(不用物)を委託者に返却する必要があります。

ただそうなると、私が委託者ならば、「不用となった廃プラスチック類はわざわざ返却してくれるな」と考えること間違いありません。

そのため、リサイクル原理主義者は、「産業廃棄物処理の委託ではなく、加工委託を受けただけ」という言い訳をしつつ、大量の不用物を抱き合わせで受け取る(回収する)ことになり、ひどい場合は、不用物を不法投棄という最悪の選択をすることになりがちです。

だからこそ、廃棄物処理法では、「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者」には、産業廃棄物収集運搬業の許可取得を義務づけ、見識や資金余力を持たない不適切な受託者(回収者)によって不法投棄されることを、制度的に禁止・抑制しているのです。

最後に、「無償回収」する場合はどうなのか?

無許可業者が廃棄物処理費を徴収してはならないことは、どなたでも知っている常識ですが、

無償で廃棄物を原材料として引き受ける場合は、無許可営業に該当するのかどうかという問題です。

一般的な行政解釈としては、「行政処分の指針」(現在の最新版は令和3年4月14日付)で示されている「総合判断(説)」に基づいて、その物品が廃棄物か有価物かを判断していくことになります。

このうち、「無償で引き取り」という部分が、「通常の取扱い形態」と「取引価値の有無」に関して、有価物扱いするには不利な判断材料になります。

実際のところは、無償引き取りという一点だけで、多くの自治体は「有価物ではなく廃棄物として扱うので、業許可を取得しない限り、無償回収してはいけない」という指導を行っています。

食品リサイクルに限って言えば、無償回収でも廃棄物処理委託として扱っていないケースがありますが、廃プラスチック類等の工業製品由来の廃棄物の場合は、無償回収すなわち廃棄物処理委託と扱われることが通例ですので、理念の美しさに惑わされずに、地に足のついた事業を行ってください。

「私たち(製造・販売事業者)自身は業許可を持っていないが、私たちが集めた廃棄物は許可業者に委託をするので、ドシドシ廃棄物を任せてください!」なら適法と考える人が多いようですが、これは廃棄物処理法が禁じる「無許可受託」に該当し、同法第25条第十三号の「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの併科」の対象となります。

「私たち(製造・販売事業者)自身は業許可を持っていないが、私たちが集めた廃棄物は許可業者に委託をするので、ドシドシ廃棄物を任せてください!」なら適法と考える人が多いようですが、これは廃棄物処理法が禁じる「無許可受託」に該当し、同法第25条第十三号の「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの併科」の対象となります。

タグ

2025年5月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:基礎知識

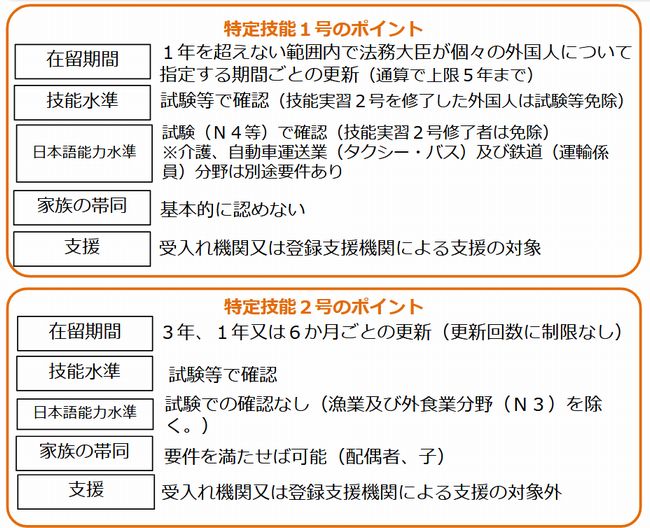

廃棄物処理業の「特定技能」対象分野への追加は福音か?それとも茨の道の始まりか?

廃棄物処理業界においても、他の産業と同様に人手不足が顕著な状況ですが、ついに外国人材の雇用を可能とする制度変更の動きが始まったようです。

2025年5月12日付 日本経済新聞 「外国人材の特定技能3分野追加へ 倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給」

政府は人手不足の業種で外国人労働者が働く「特定技能」の対象分野を増やす方針だ。物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネン製品の供給の3つを加えて19業種に拡大する。2027年にも企業が採用を始められるように在留資格の制度を変更する。

政府が近く有識者会議で制度変更の方針を示す。25年12月の閣議決定をめざす。

「奴隷労働に等しい」と国内外から指弾されている「技能実習」との関係性が気になりましたが、日本経済新聞の記事の後半でちゃんと触れられていました。

27年4月からは途上国への技術移転を目的にしていた技能実習を廃止し、新たな「育成就労」制度を始める。原則3年間でスキルを習得し、特定技能に移行する流れを想定する。原則禁止だった転職制限を緩和する。

技能実習は人手不足を解消するための安価な労働力の確保策になっているとの見方があった。劣悪な労働環境に耐えられず失踪する事例が相次ぎ、人権侵害の批判も出ていた。

廃棄物処理業の場合、「建設業」や「介護業」とは異なり、日本独自の技術や設備、そして処理精度の問題から、日本国内でしか通用しない技能が多く、「技能実習」にはなじまない業界と考えていました。

実際のところ、廃棄物処理業は技能実習の対象には入っていませんでしたので、改めて特定技能の対象分野として位置づけられたことは適切だったと言えます。

そして、「労働力を確保する機会が増える」という一点においては、廃棄物処理業の特定事業の対象化は、間違いなく「福音」と言えます。

ただし、

求める技術の習熟度合いから「1号」と「2号」に区別している。1号の場合は通算5年間、日本に滞在できる。2号に期限の上限はなく条件次第で家族の帯同も認められる。追加する3業種は1号から受け入れを始めるとみられる。

とあるとおり、

最長でも5年、かつ家族の帯同も原則認めないという、出稼ぎ労働を前提とした特定技能1号による受入れは、廃棄物処理業の場合は諸刃の剣となる危険性があります。

※出典 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

日本語を解する日本人であっても少しの油断や不注意で重篤な労働災害が頻発する作業環境に、一定水準の日本語能力試験をクリアしたとはいえ、日本語が堪能とは言えない外国人をそのまま放り込むと、事故が起きる確率が現在よりも跳ね上がること間違いありません。

そのような事態が起きた場合

※出典 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

労働基準監督署からの行政指導や是正勧告の他、さらなる特定技能外国人の受入れができない事態に陥ります。

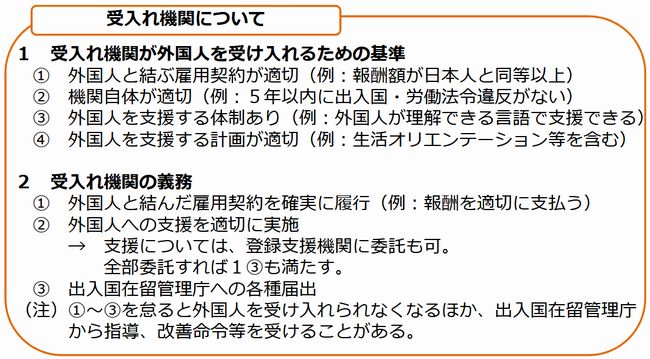

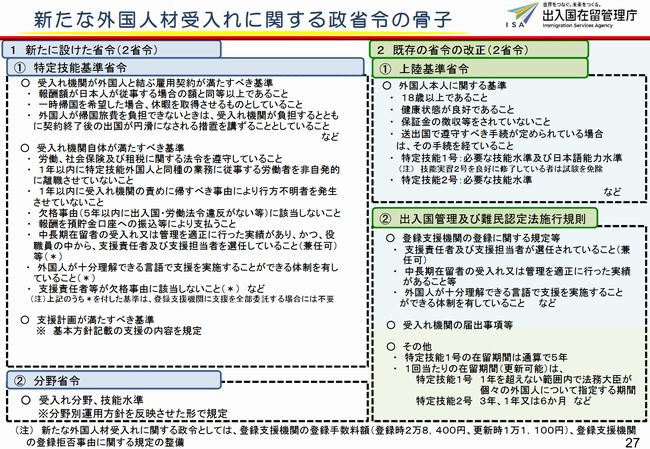

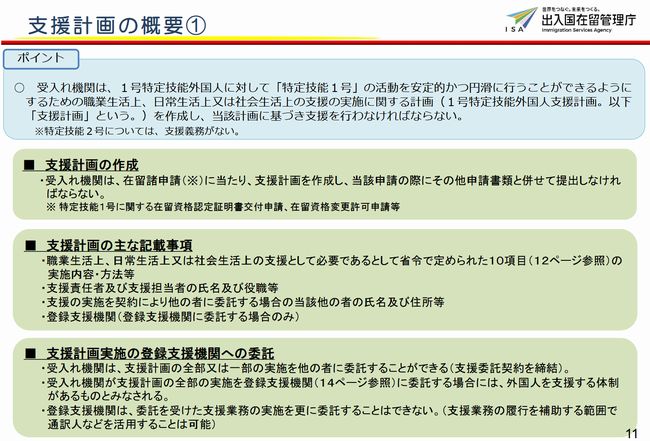

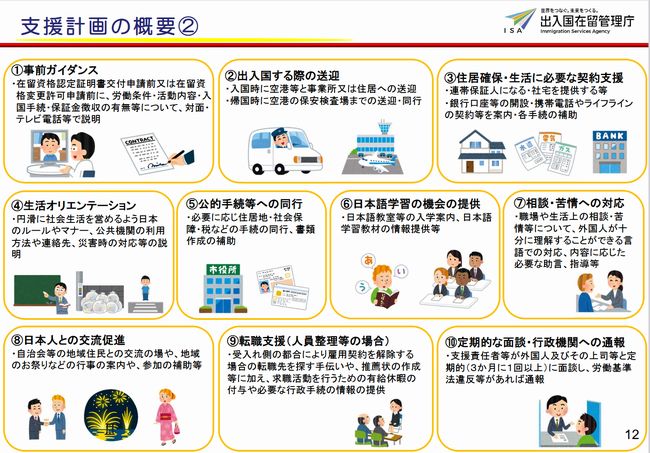

特定技能外国人の受入れ機関には、1号特定技能外国人に対する次のような支援計画の作成と支援が義務付けられていますので、せっかく苦労して招いた外国人人材を重大な労働災害で失うような事態は絶対に避けねばなりません。

※出典 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

「1号特定技能外国人」は「使い捨てで補充可能な便利な道具」ではなく、「遠い国からはるばる助けに来てくれる有難い助っ人」ですので、雇用後にも継続的に手厚い支援をしていく必要があります。

つまり、日本人だけを雇用していた時代よりも、雇用後のコストは確実に増すことになります。

「物価の安い国から来た人なので、給料は日本人よりも安くて良いよね?」では、労働基準法違反となりますので、相応の覚悟と資金を確保した上で、外国からの助っ人をお迎えするという気構えが不可欠です。

タグ

2025年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

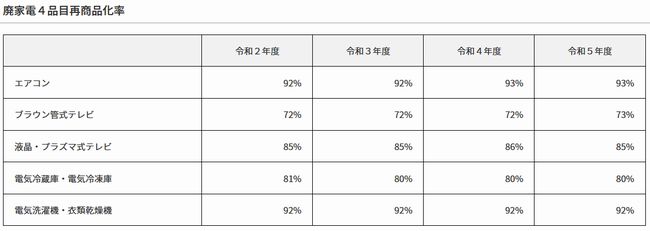

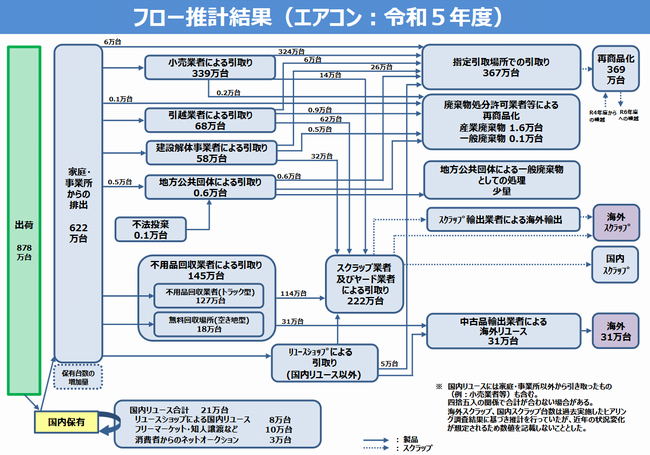

家電リサイクル法の実施状況(令和5年度)

2025年4月25日付で、経済産業省及び環境省から「令和5年度における家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について」が公表されました。

このうち、「引取台数」や「再商品化率」については、2024年8月26日付の「家電リサイクル実績(令和5年度)」で既に公表済みです。

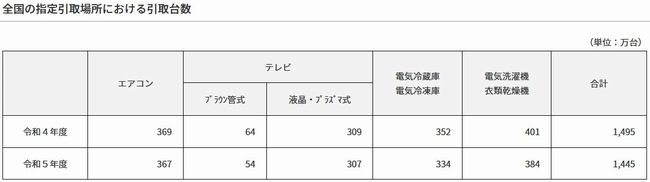

・全国の指定引取場所における引取台数(令和4年度及び令和5年度実績)

また、廃家電全体の

3.出荷台数を分母とした回収率は70.4%となりました。

となり、前年度の令和4年度よりも、0.2%増加しています。

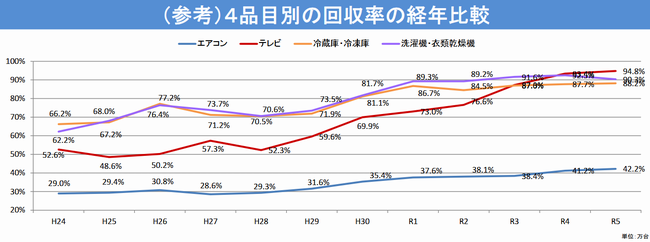

個別の品目ごとの、出荷台数と比較した回収率の経年変化は下記のとおりです。

エアコンの回収率だけが約4割に止まっています。

“イリーガルな”不用品回収業者による引取りが145万台と、小売業者による引取り台数339万台のおよそ半分に及ぶ規模であることが、その主因であると考えられます。

最後に、

※令和6年度より家電リサイクル法対象品目に有機EL式テレビが追加されています。

なお、令和5年度におけるリサイクルの実施状況等では、有機EL式テレビはまだ対象に含まれておりません。

とのことですので、来年度の統計から、有機EL式テレビの回収台数が回収実績に加算されることになります。

タグ

2025年5月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

汚物は消毒?

鹿児島県阿久根市の知名度を一気に上げた元市長で現阿久根市議による、ガスバーナーで廃マットレスを焼却するという「北斗の拳」の世界観(「汚物は消毒だあ~!!」)を体現したような犯罪の裁判が始まったそうです。

2025年4月24日付 南日本新聞 「マットレスを空き地で燃やした元阿久根市長、改めて「違法性ない」 廃棄物処理法違反で起訴された竹原信一市議」

廃棄物を不法に焼却したとして、廃棄物処理法違反(焼却の禁止)の罪に問われた元阿久根市長(鹿児島県)で同市議の竹原信一被告(66)の公判が23日、鹿児島地裁川内支部(坂口和史裁判官)であった。検察側は冒頭陳述で「ガスバーナーなどを利用して着火した」と述べた。

起訴状によると、竹原市議は2024年3月29日、法律で定められた除外理由がないのに、廃棄物のマットレスなど(焼却後重量計120キロ)を市内の空き地で燃やしたとされる。

検察側は、親戚がごみ処理場に運搬しようとしていた不要品を竹原市議が引き受けたと説明。同日午前9時半ごろ、ガスバーナーなどを使って火を付けて焼却を始め、阿久根市役所から情報提供を受けた警察官が目撃した、と述べた。

ガスバーナーでマットレスを焼却という行動がまず不思議です。

紙くずならいざ知らず、ガスバーナーでマットレスを完全に燃やすことは物理的に困難だからです。

スプリングコイルが入っていない折りたためるマットレスであれば、燃焼促進剤を用いればなんとか燃やし尽くせるのかもしれませんが、スプリングコイルが入ったマットレスの場合は、燃やし尽くすことは不可能です。

「焼却後重量」が「120キロ」とのことですので、焼却で幾分かは減量化された状態で120キロですから、焼却前の重量はさらに重かったことになります。

そのため、マットレス以外にも、木製タンス等の大型家具を燃やしたのかもしれません。

行為者自身の認識では

閉廷後、取材に応じた竹原市議は、法令で焼却を認めた「軽微なもの」に該当し、「違法性はない」と改めて示した。

とのことですが、「焼却重量120キログラムのどこが軽微なのだろうか?」という疑問しか浮かびません。

野外焼却の除外事由が論点として挙げられていますので、廃棄物処理法の該当条文を引用します。

廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」とは、下記の廃棄物処理法施行令第14条に限定列挙された5つとなります。

「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」とは、下記の廃棄物処理法施行令第14条に限定列挙された5つとなります。

廃棄物処理法施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

法第16条の2第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

市議の主張は、「マットレスの焼却」は、廃棄物処理法施行令第14条第五号の「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」に該当するから廃棄物処理法違反ではない、というものですが

120キログラム以上の廃棄物をガスバーナーで燃やすと、すすや煙、そして悪臭が必ず発生しますので、「周辺地域の生活環境に与える影響が甚大」となります。

そのため、一般常識からすると、120キログラム超の廃棄物をガスバーナーで豪快に燃やす行為は、廃棄物処理法で禁じられた野外焼却以外の何者でもありません。

市議が野外焼却をした背景をさらに調べてみると、同じ南日本新聞の記事で、

2025年3月13日付 南日本新聞 「 「無罪を主張するため、自ら正式な裁判を求めた」…元阿久根市長の竹原信一市議、廃棄物処理法違反の罪で起訴 鹿児島地裁川内支部で初公判」

閉廷後、取材に応じた竹原市議は「無罪を主張するため、略式手続きではなく自ら正式な裁判を求めた。ごみを減量して処分場の負荷を減らすためで、普段から自宅の隣で燃やしていた」と話した。

日常的に野外焼却を行っていたことを自ら明かしています。

「処分場の負荷低減のために野外焼却をしていた」という動機は初めて聞きました。

元市長だけに、公共インフラへの熱い思いがほとばしったと言えなくもありませんが、

ゴミを焼却した場合、燃えがらが必ず発生するため、その燃えがらをどのように適正に処分していたのか?

公共インフラの維持を大切に思う方なので、きっと、市が設置する最終処分場に燃えがらを自ら運んでいたに違いありません。

タグ

2025年4月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news