令和7年4月15日付通知「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」の解説

市区町村の清掃工場でリチウムイオン電池が原因と思われる火災が起き、焼却炉の破損でその地域の一般廃棄物処理が止まってしまうというニュースをよく耳にするようになりました。

リチウムイオン電池は現代社会の生活スタイルに欠かせない重要な工業製品となりましたが、一度発火すると、周りにある物を焼き尽くすほどの高温の炎を発することがよくあります。

東京消防庁 「火災のメカニズム」

リチウムイオン電池は、繰り返し充電、放電できる電池のことで、二次電池の一つです。この電池は、主に小型で大量の電力を必要とする製品(スマートフォン、コードレス掃除機、ノートパソコンや電動工具など)に使用され、他の二次電池と比べて高容量、高出力、軽量という特徴があります。

リチウムイオン電池は、電解液として可燃性の有機溶剤を使用しているため、衝撃等により内部の正極板と負極板が短絡し、急激に加熱後、揮発した有機溶剤に着火して出火することがあります。

東京都消防庁のHPでは、実際の火災事例として、

・運行中の電車内でモバイルバッテリーから出火した火災

・駅ホームでモバイルバッテリーから出火した火災

・上映中の映画館でモバイルバッテリーから出火した火災

・無人の事務所で携帯型扇風機から出火した火災

・非純正品のACアダプタに接続したバッテリーから出火した火災

・非純正品の充電器でバッテリーを充電中に出火した火災

と、数々の火災事例が画像付きで掲載されています。

たった一つのリチウムイオン電池でこれだけの被害が一瞬で発生してしまうわけですから、それが何十、何百と集中して回収される可能性がある清掃工場では、リチウムイオン電池の発火が致命的な損害を施設に与える可能性があることを容易に想像できます。

市区町村と環境省がそのリスクに対して無策であったわけでは決してありませんが、リチウムイオン電池の適正処理に関し、市町村により主体性を持たせることを意図した(と筆者は考える)通知が環境省より発出されました。

令和7年4月15日付通知「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」

冒頭の総論部分を一部抜粋

近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品(以下「リチウム蓄電池等」という。)に起因する火災事故等が頻繁に発生している。令和5年度には、全国の市町村において8,543件発生しており深刻な課題となっている。

火災事故等が発生した場合、廃棄物処理施設や収集運搬車両そのものへの被害に加え、作業員に対しても危害が及ぶ危険性がある。また、廃棄物処理施設が火災事故等により稼働停止し、廃棄物処理が滞る場合には、その地域の生活環境保全上の支障等に大きな影響を及ぼすこととなる。

「年間8,543件」も火災事故が発生しているということは、「1日当たり約23件」の確率でリチウムイオン電池由来の火災事故が起きている計算となります。

市区町村の清掃工場は税金で設置した施設ですので、それが火災で焼損するということは、公共インフラが大きく毀損することになりますので、これ以上放置できない危険な状況と言えます。

こうした中、リチウム蓄電池等の分別回収を行っている市町村は、令和5年度において75%に留まっており、各市町村においてリチウム蓄電池等の分別回収及び適正処理を更に徹底していく必要があることから、改めて下記のとおりリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策をとりまとめたので、貴職におかれても必要な対策を実施していただくとともに、貴管内市町村に対し、周知徹底をお願いしたい。

リチウムイオン電池の「分別回収を行っていない」25%の市町村で火災が起きやすいことは容易に想像できますが、「8,543件」という火災件数を考慮すると、「分別回収を行っている市町村」においても火災が発生しているものと推測できます。

以下、通知の各論部分を引用していきます。

1.市町村の一般廃棄物処理責任の性格等

廃棄物処理法において、市町村は、一般廃棄物の統括的な処理責任の下、市町村自ら処理する一般廃棄物のみならず、市町村以外の者が処理する一般廃棄物も含め、当該市町村で発生するすべての一般廃棄物の適正な処理を確保する必要がある。

また、近年、各種リサイクル法の制定等により、製造事業者等に一定の役割を果たしてもらういわゆる拡大生産者責任(EPR)を求めているところであるが、一般廃棄物については、市町村が定める一般廃棄物処理計画に従って市町村の責任の下でその処理を行わなければならないものである。

このため、全ての市町村において、当該市町村の区域内で発生するリチウム蓄電池等が一般廃棄物となったものの処理について廃棄物処理法第6条第1項の一般廃棄物処理計画に位置付けること等により、家庭から排出される全てのリチウム蓄電池等の安全な処理体制を構築していく必要がある。

冒頭で、廃棄物処理法上の「市町村による一般廃棄物の統括的な処理責任」について言及しています。

たしかに、法律上はそうとしか言えませんが、リチウムイオン電池は、市町村単独で安全に処分できる物ではありませんので、続く「2.リチウム蓄電池等の適正処理に関する方針」で「適正処理」のあり方が述べられています。

2.リチウム蓄電池等の適正処理に関する方針

今後のリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針の検討に際しては、次の各事項について留意されたい。

・分別収集区分が分かりやすく排出しやすいなど住民にとって利便性が高い収集方法とすること。

・回収したリチウム蓄電池等の保管を適切に行うこと。

・可能な限り回収したリチウム蓄電池等を国内の適正処理が可能な事業者に引き渡すことで、循環的利用、適正処理を行うこと。

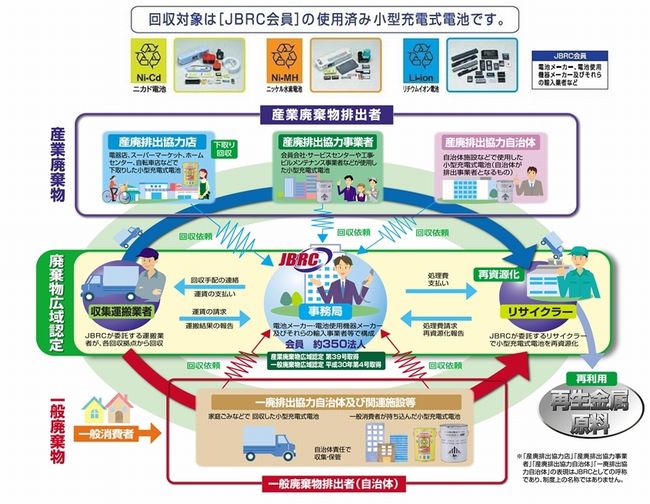

「リチウム蓄電池等を国内の適正処理が可能な事業者」でもっとも有名な事業者は、「小型充電式電池メーカー」「小型充電式電池使用機器メーカー」「それらの輸入事業者」「一般社団法人電池工業会」で構成された一般社団法人JBRCです。

JBRCは廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物広域認定」「産業廃棄物広域認定」の双方を取得していますので、一般廃棄物と産業廃棄物の別を問わず、「ニカド電池」「ニッケル水素電池」「リチウムイオン電池」の回収・処分が可能です。

JBRCサイト 回収・リサイクルより転載

3.リチウム蓄電池等の適正処理に関する対策

(1)分別・回収方法の基本的な考え方

市町村は、次の各方法を参考にして、当該市町村の区域内で発生する家庭から排出される全てのリチウム蓄電池等の回収体制を構築すること。

1.分別方法

住民に対して、製造事業者等の自主回収の対象品だけでなく自主回収を行っていないリチウム蓄電池及び膨張・変形したリチウム蓄電池の排出方法を明示すること。

2.回収方法

ア.家庭で不要となったリチウム蓄電池等を退蔵させず、また、他のごみ区分への混入を防ぐため、住民にとって利便性が高い分別収集(ステーション・戸別)を基本として分別収集を行うこと。

イ.火災事故の発生状況その他地域の特性に応じて、分別収集(ステーション・ 戸別)と拠点回収(分散型回収拠点や回収ボックス等による回収)を併用し、住民の利便性を更に高めること。また、リチウム蓄電池等の適正処理に関す る普及啓発を兼ねて、人が集まるイベント等における回収についても検討すること。

ウ.リチウム蓄電池等を収集する際には、平ボディ車、又はパッカー車で収集する場合には横積み等の別積載として、収集・輸送中の発火を防ぐこと。

エ.透明なビニール袋に入れて排出を促す等、雨天時の分別収集を想定した方法を検討すること。

オ.発煙・発火の危険性があるため、膨張・変形したリチウム蓄電池等は他のリチウム蓄電池等とは別に回収、保管することが望ましい。

カ.回収ボックス等での拠点回収を行う場合、小型家電及び小型家電から取り外したリチウム蓄電池を同時に排出することが可能となるため、小型家電回収ボックスと併設してリチウム蓄電池専用の回収ボックスを設置することも考えられる。また、住民の利便性の観点から、投入可能時間及び曜日が多い施設に回収ボックスを設置することが望ましい。

キ.回収ボックス等での拠点回収にあたり、発煙・発火に備えて消火設備を整えておくことが望ましい。

3.周知・広報

ア.「リチウム蓄電池等」は、どのような製品に使用されているのか十分には周知されていない。このため、使用されている製品の品目を具体的に示す等して、リチウム蓄電池等の不適切なごみ区分への混入を防ぐための周知を行うこと。

イ.収集・運搬中等の発煙・発火リスクを低減させるため、不要となったリチウム蓄電池等は、電池切れの状態で排出するよう周知すること。

ウ.リチウム蓄電池等の発火危険性を知らずに、誤って不適切なごみ区分に排出した場合、結果として、「火災事故の原因となり、市町村のごみ・資源物の収集、処分が停止する危険性がある」ため、住民に対して注意喚起を行うこと。

エ.火災事故等の主な原因品目である「モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コードレス掃除機等のバッテリー、スマートフォン、電気かみそり、電動工具、ハンディファン、電動式玩具、作業服用ファン」等については、特に積極的に品目名を明示することが望ましい。

オ.車載用等の大容量のリチウム蓄電池が搭載されている製品等で、製造事業者等による全国的な回収ルートが構築されている製品については、住民に適切な回収ルートを周知すること。

カ.リチウム蓄電池の取り外しが簡単にできないリチウム蓄電池使用製品は、無理に取り外そうとすると発煙・発火の危険性があるため、分解せず、そのまま排出するよう周知すること。(2)保管方法の基本的な考え方

市町村は、廃棄物処理法における保管に係る基準を遵守するほか、次の各方法を参考にして、回収したリチウム蓄電池等を適切に保管すること。

ア.回収したリチウム蓄電池等は、雨風による影響を受けない屋内に保管すること。

イ.膨張・変形したリチウム蓄電池等は耐火性の容器に保管すること。

ウ.電極が露出しているリチウム蓄電池等は、電極部を絶縁テープ等で絶縁処理したうえで保管すること。

エ.保管環境に応じて、保管量の上限基準等を市町村内で策定し、回収したリチウム蓄電池等を計画的に適正処理を行うこと。(3)循環的利用、適正処分の基本的な考え方

次の各方法を参考にして、リチウム蓄電池等の循環的利用、適正処理を行うこと。

ア.必要に応じて性状や品目ごとに分別し、回収したリチウム蓄電池等は、可能な限り、再資源化事業者、小型家電リサイクル法の認定事業者等を通じて、国内の適正処理が可能な事業者に引き渡すこと。

イ.処理を委託した事業者による処理の実施内容、処理量、資源の販売先を開示させること。

ウ.回収したリチウム蓄電池等を再資源化事業者、小型家電リサイクル法の認定事業者等に引き渡す際、排出物の内容、受け渡し方法についても事前に協議すること。

エ.各市町村で回収される量は必ずしも多くなく、引き渡しや処分の料金を低減する観点から、必要に応じて都道府県において調整を行うなどにより、複数市町村が連携して引き渡す等の体制を構築すること。

「分別」「回収」「周知・広報」「保管」と市町村に対し、事細かな配慮点が記載されています。

「保管」では、「(市町村が)電極部を絶縁テープ等で絶縁処理したうえで保管」することとされていますが、これは各消費者が廃棄する際に必ず行わなければならないことですので、市町村の事務とするよりは、「周知・広報」での重点ポイントにすべきであったと思います。

4.消火設備その他火災事故等防止に必要な設備の整備について

リチウム蓄電池等の分別回収を実施している市町村は、リチウム蓄電池等の分別回収を実施していない市町村に比べて、1自治体当たりの火災事故等の発生件数が少ない傾向にあり、市町村においてリチウム蓄電池等の分別回収を実施することは、火災事故等のリスク低減に有効である。

一方で、リチウム蓄電池等の分別回収を行っている市町村においても、意図しない混入等により火災事故等は発生している。こうした火災事故等を防ぐためには、例えば、破砕機への投入前に、X 線検出や、風力、磁力を用いた機械選別等により誤った分別収集区分に廃棄されたリチウム蓄電池等を取り除くことが有効である。また、仮に火災事故等が発生した場合、赤外線カメラによる表面温度上昇の検知等、発火をより早期に発見し迅速に初期消火することが大規模な火災事故を防ぐために有効である。近年は赤外線カメラと連携した放水銃の自動照準システムの運用事例も増えてきており、必要に応じてこのようなシステム導入についても検討されることを推奨する。

市町村等が一般廃棄物処理施設の整備に当たって消火設備その他火災防止に必要な設備の整備を行う場合、基本的には循環型社会形成推進交付金等の対象となることから、設備の整備に当たっては積極的に活用を検討されたい。なお、廃棄物処理施設を含む公共施設に係る火災事故からの復旧等については、火災復旧事業債及び特別交付税による地方財政措置が講じられているところ。

「リチウム蓄電池等の分別回収を実施している市町村は、リチウム蓄電池等の分別回収を実施していない市町村に比べて、1自治体当たりの火災事故等の発生件数が少ない傾向」ということは、「分別回収をした場合でも火災発生をゼロにはできていない」とも言えます。

しかしながら、市町村が分別回収しない限り、消費者は”危険な”リチウムイオン電池を危険な方法で出し続けるしかありませんので、市町村の損害を減らすためにも分別回収を基本とする必要があります。

« 令和7年3月26日付通知「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」の解説 「環境管理(2025年3月号)」に寄稿いたしました »

タグ

2025年4月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:通知・先例