警察庁は、金属ケーブル等の窃盗対策のため、2024年9月から2025年1月にかけて3回の「金属盗対策に関する検討会」を開催し、「法律による対応の必要性」等を指摘した「金属盗対策に関する検討会報告書」として、金属盗対策の方向性をまとめ上げました。

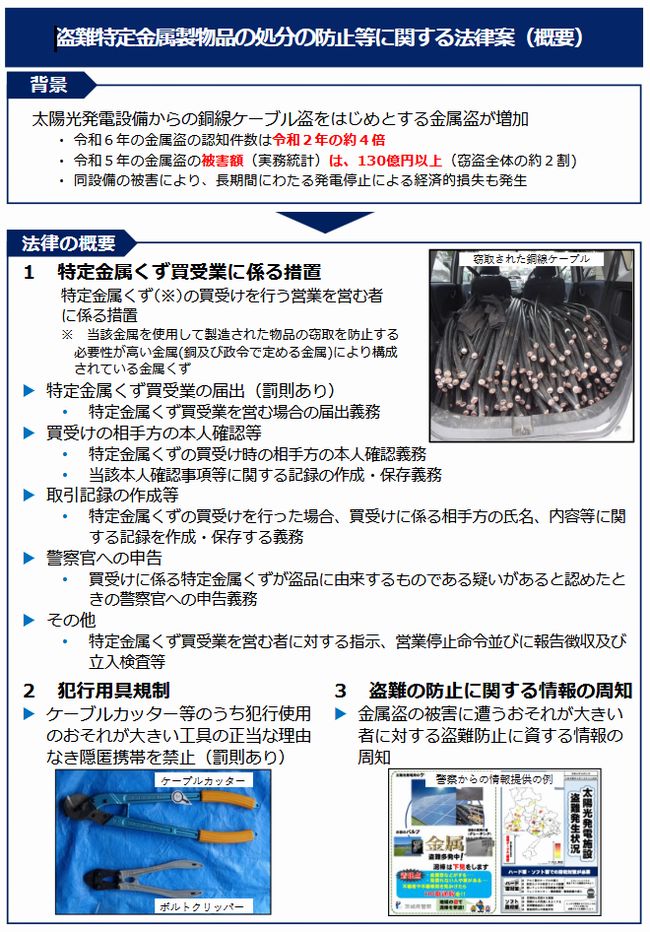

この検討会報告書で指摘された論点を踏まえた「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案」が閣議決定され、2025年3月11日に国会に提出されました。

まず、規制対象となる「特定金属製物品」の定義は次のとおりです。

第2条

一 特定金属製物品 特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により構成されているものをいう。

定義の詳細は、法律制定後の政令での定義を待つ必要がありますが、「銅」すなわち「銅線」については、法律案の段階から「特定金属製物品」に該当することが明示されています。

上記の「特定金属製物品」を買い取る者を「特定金属くず買受業」と位置づけ、買取対象となる「特定金属くず」の詳細を次のように定義しています。

第2条

三 特定金属くず 主として特定金属により構成されている金属くず(物品を製造する過程において生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。)をいう。

と、「物品を製造する過程において生ずるもの」と「古物営業法上の「古物」に該当するもの」は対象外となります。

そのため、仮に銅線であったとしても、「物品を製造する過程で生じた物」である場合は、「盗難特定金属製物品処分防止法(案)」の対象とならないことになります。

いずれは、この規定の隙間を突く微妙な事件が起きるのかもしれませんが、それはまたその時の話ということですね。

警察庁が所管する法律(案)ですので、窃盗犯を直接的に規制する条文に目が留まりました。

第2条

五 指定金属切断工具 ケーブルカッター、ボルトクリッパーその他の特定金属を切断することができる工具であって、一般消費者が通常生活の用に供することが少ないと認められ、かつ、特定金属製物品の窃取の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

工具を指定する必要性については、「検討会報告書」で

○ 金属盗に用いられる犯行用具の規制の必要性

・ 現在は、大きなケーブルカッターやボルトクリッパーが乗用車に積まれていても、警察が対処できないところ、これらの犯行用具について規制を設けた方が良い。

と指摘されていました。

その結果、法律案では、

第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止

第15条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。

と、「指定金属切断工具を隠して携帯してはならない」と、明確に禁止されています。

隠してではなく、堂々とボルトクリッパーを持ち歩いている場合は、警察官による職務質問で、「工具の携帯が業務その他の正当な理由に基づくものなのか」を追及し、犯罪の抑止や着手済みの犯罪証拠を見つけるきっかけにできます。

今後は、電気工事業者以外の人間がそれらの工具を持ち歩いていると、かなり厳しめに警察官から質問という形の追及を受けることになります。

よほどのことがない限り、日常生活でケーブルカッター等を持ち歩く機会はほぼありませんので、妥当かつ効果的な規制と言えましょう。

これらの工具を隠匿携帯していた場合は、

第22条 第15条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

とされています。

ちなみに「拘禁刑」は、新しい刑事罰というわけではなく、刑法改正に基づく従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を「拘禁刑」に一本化したものになり、2025年6月から施行が始まります。

※参考 当ブログ2022年6月15日付記事 「コウキンの乱」

最後は、「特定金属くず買受業」の義務について

「特定金属くず買受業」を営む際には、「特定金属の買受けを行う営業所ごとに」都道府県公安委員会に届出を行う必要があります(第3条)。

届出後は、「営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等を表示」しなければなりません(第5条)。

「特定金属くず買受業者」は名義貸しを禁止されます(第6条)。

「特定金属くず買受け業者」は、

買受けの相手方の本人特定事項として

- (相手方が自然人の場合)氏名、住居、生年月日

- (相手方が法人の場合)名称、本店又は主たる事務所の所在地

を確認することとされています(第7条)

※過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合で、買受け代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うときその他の国家公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。

そして、上記の「本人確認記録の作成」、「本人確認記録の買受け日から3年間保存」、「取引記録の作成」、「取引記録の買受け日から3年間保存」、「買受けた特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告」等の義務も課されます(第8条から第10条)。

以上のように、廃棄物処理業者と排出事業者に直接的な影響を与える法律ではありませんが、金属くずの専ら業者で「特定金属くず買受け業者」に該当する場合は、新法の施行後に、公安委員会への届出が必要となり、買受け相手の本人確認及びその記録の保存義務が課されることになります。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)