当ブログ 2024年3月28日付記事 「あなたは”紙”を信じますか?」の続報が入りました。

感染性廃棄物の処分(滅菌)を行っていた業者が、滅菌処理以外の方法で処分をしたという理由で許可を取消された後、「事業場内に残った感染性廃棄物の保管容量を減らせ」という改善命令を受けていましたが、最終履行期限までに後片付けが間に合わなかったそうです。

2025年1月31日付 仙台放送 「医療廃棄物を“放置” 処分業の許可を取り消された加美町の業者 宮城県が設けた期限までに処理できず」

注射器など医療用の廃棄物を大量に保管し続けている宮城県加美町の業者が、県から1月31日までに廃棄物を減らすよう命じられたものの、処理しきれずにいることが分かりました。敷地内では未だに多くの廃棄物が放置されたままになっています。

(略)

県は去年3月、敷地内に保管され続けている約4900立方メートルの廃棄物を31日までに400立方メートルまで減らすよう命じる行政処分を出しました。しかし、県によりますと、23日の時点で、未だ3900立方メートルの廃棄物が残っていて、期限の31日までに処理が完了するめどは立っていないということです。

こうした産業廃棄物撤去に関する改善命令の場合、

命令に従って撤去される産業廃棄物の量は非常に少ない、あるいはゼロというケースが非常に多いため、「約1千立方メートル」は自主的に撤去されている点が意外でした。

どのような撤去及び処分を行ったかは報道されていませんが、放置されていた1千立方メートルの感染性廃棄物を適切に処分するコストは決して安くはありません。

もっとも、その業者には、最初から適切に感染性廃棄物を処分する義務があったわけですから、自主撤去の姿勢を「真面目」とか「善性の発露」等と評価することはできませんが。

業者が自主撤去した時期や期間はよくわかりませんが、最初の自主撤去以降、作業が断絶している状態なのであれば、その企業の資金が限界を迎えた可能性があります。

県は近く、改めて現地の状況を確認し、処理の方策について業者と話し合いを進めることにしています。

話し合いの結論は、「無い袖は振れない」しかないような気がしますが、

宮城県が取ることができる対応方針は次のようなものになります。

- 「改善命令違反」として告発する

- 自主的な撤去を指導し続ける

- 新たな行政処分を科す

「告発」は被処分者に対する最大のプレッシャーにはなりますが、告発によって、現状以上の廃棄物撤去が進むとは考えにくい状況です。

もちろん、改善命令違反が続く場合は、いつかは改善命令違反として告発すべき時期が必ずやってきますが、「罰金刑」程度で終わることがほとんどであり、それ以上の撤去は全く進まなくなりがちです。

「自主撤去を指導し続ける」は、改善命令を発出済みである現状では、ただの行政の不作為でしかありませんので、もっとも労力が要らない行動ではありますが、行政として積極的に取れない対策です。

となると、残りは「措置命令」等の新たな行政処分を科すこととなります。

となると、残りは「措置命令」等の新たな行政処分を科すこととなります。

手続き的には、被処分者に措置命令を発出する必要がありますが、先述したとおり、被処分者によるこれ以上の自主撤去が期待できない以上、「排出事業者」に「措置命令」を発出し、排出事業者に委託者としての責任を負わせるという手法も選択肢に入ってきそうです。

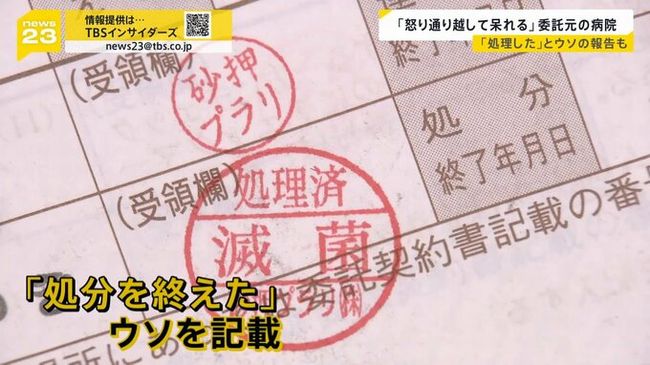

先行報道にあったとおり、

排出事業者に返ってきた産業廃棄物管理票の記載内容に明らかにおかしな点があった以上、法で定められた委託者としての責任を果たしておらず、「処分業者が勝手にやったこと」とは決して言えないからです。

ただし、排出事業者の場合、いきなり措置命令が発出されることはほぼ無く、事前に「排出事業者負担での自主撤去」や「撤去事業への資金協力」を要請されるのが通例となっており、その要請に協力すれば、「委託者の責任をなんとか果たした」とみなされ、措置命令の対象から外していただけるようになります。

以上の行政が取り得る3点の対抗手段を頭に入れておくと、今後の続報が10倍面白く聞けることと思います(笑)。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)