廃棄物処理業の「特定技能」対象分野への追加は福音か?それとも茨の道の始まりか?

廃棄物処理業界においても、他の産業と同様に人手不足が顕著な状況ですが、ついに外国人材の雇用を可能とする制度変更の動きが始まったようです。

2025年5月12日付 日本経済新聞 「外国人材の特定技能3分野追加へ 倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給」

政府は人手不足の業種で外国人労働者が働く「特定技能」の対象分野を増やす方針だ。物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネン製品の供給の3つを加えて19業種に拡大する。2027年にも企業が採用を始められるように在留資格の制度を変更する。

政府が近く有識者会議で制度変更の方針を示す。25年12月の閣議決定をめざす。

「奴隷労働に等しい」と国内外から指弾されている「技能実習」との関係性が気になりましたが、日本経済新聞の記事の後半でちゃんと触れられていました。

27年4月からは途上国への技術移転を目的にしていた技能実習を廃止し、新たな「育成就労」制度を始める。原則3年間でスキルを習得し、特定技能に移行する流れを想定する。原則禁止だった転職制限を緩和する。

技能実習は人手不足を解消するための安価な労働力の確保策になっているとの見方があった。劣悪な労働環境に耐えられず失踪する事例が相次ぎ、人権侵害の批判も出ていた。

廃棄物処理業の場合、「建設業」や「介護業」とは異なり、日本独自の技術や設備、そして処理精度の問題から、日本国内でしか通用しない技能が多く、「技能実習」にはなじまない業界と考えていました。

実際のところ、廃棄物処理業は技能実習の対象には入っていませんでしたので、改めて特定技能の対象分野として位置づけられたことは適切だったと言えます。

そして、「労働力を確保する機会が増える」という一点においては、廃棄物処理業の特定事業の対象化は、間違いなく「福音」と言えます。

ただし、

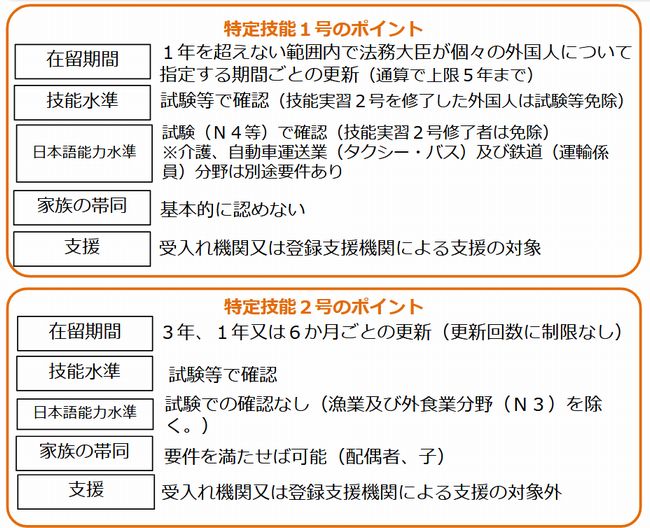

求める技術の習熟度合いから「1号」と「2号」に区別している。1号の場合は通算5年間、日本に滞在できる。2号に期限の上限はなく条件次第で家族の帯同も認められる。追加する3業種は1号から受け入れを始めるとみられる。

とあるとおり、

最長でも5年、かつ家族の帯同も原則認めないという、出稼ぎ労働を前提とした特定技能1号による受入れは、廃棄物処理業の場合は諸刃の剣となる危険性があります。

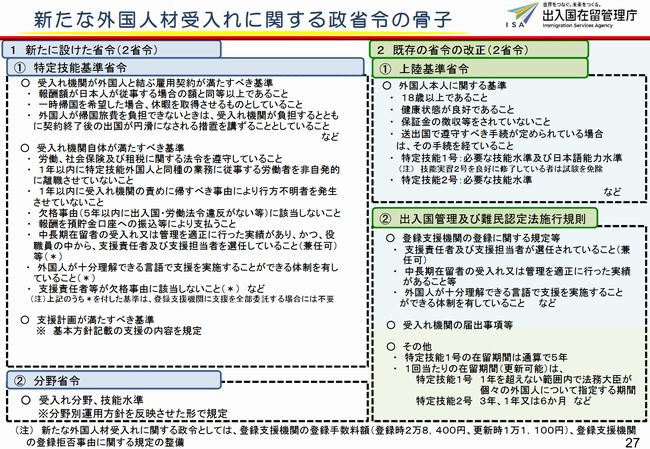

※出典 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

日本語を解する日本人であっても少しの油断や不注意で重篤な労働災害が頻発する作業環境に、一定水準の日本語能力試験をクリアしたとはいえ、日本語が堪能とは言えない外国人をそのまま放り込むと、事故が起きる確率が現在よりも跳ね上がること間違いありません。

そのような事態が起きた場合

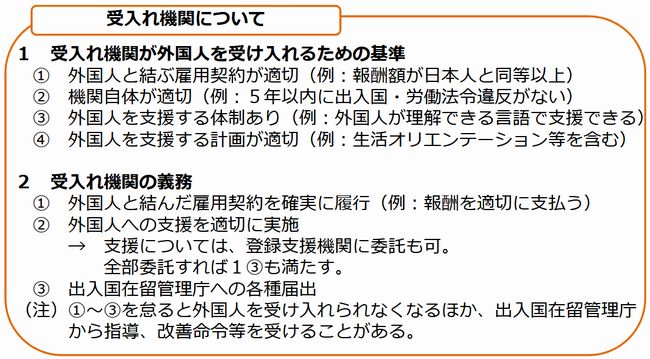

※出典 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

労働基準監督署からの行政指導や是正勧告の他、さらなる特定技能外国人の受入れができない事態に陥ります。

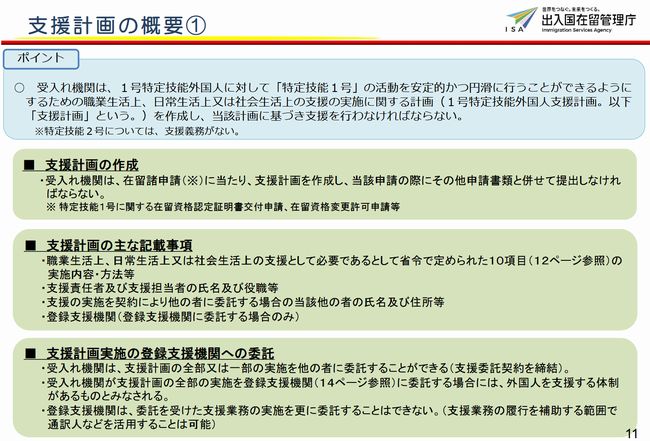

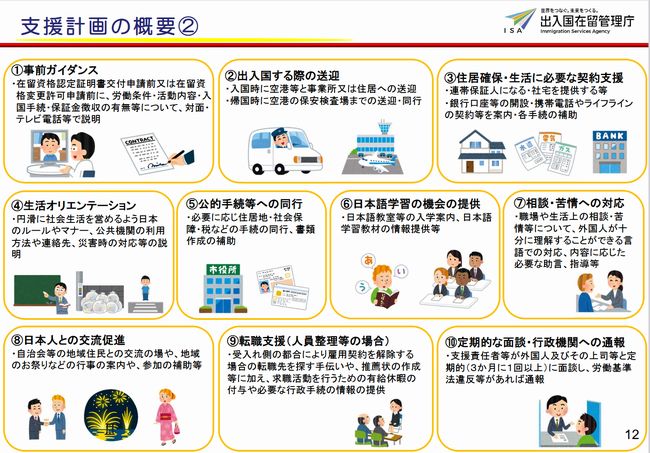

特定技能外国人の受入れ機関には、1号特定技能外国人に対する次のような支援計画の作成と支援が義務付けられていますので、せっかく苦労して招いた外国人人材を重大な労働災害で失うような事態は絶対に避けねばなりません。

※出典 出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

「1号特定技能外国人」は「使い捨てで補充可能な便利な道具」ではなく、「遠い国からはるばる助けに来てくれる有難い助っ人」ですので、雇用後にも継続的に手厚い支援をしていく必要があります。

つまり、日本人だけを雇用していた時代よりも、雇用後のコストは確実に増すことになります。

「物価の安い国から来た人なので、給料は日本人よりも安くて良いよね?」では、労働基準法違反となりますので、相応の覚悟と資金を確保した上で、外国からの助っ人をお迎えするという気構えが不可欠です。

« 家電リサイクル法の実施状況(令和5年度) リサイクル目的であれば、誰でも廃棄物の無償引き受けができるのか? »

タグ

2025年5月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:news