リチウムイオン電池使用製品の回収が義務化へ

2025年8月12日付 日本経済新聞 「モバイルバッテリーやスマホ、回収・リサイクル義務化 26年度から」

経済産業省は12日、充電用のモバイルバッテリーとスマートフォン、加熱式たばこの3品目について、事業者に回収とリサイクルを義務づける案を示した。これらの製品が内蔵しているリチウムイオン電池がゴミ焼却場などで発火する事例が相次いでいた。他のゴミに混入しないよう対策を急ぐ。

2026年4月に改正資源有効利用促進法を施行し、メーカーや販売事業者などに回収とリサイクルを求める「指定再資源化製品」に加える。パブリックコメント(一般の意見公募)を経て、10月に政令を公布する。

経済産業省が方針を示した場は、2025年8月12日に開催された「第12回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会」です。

この会合に先立ち、8月4日から7日にかけて「中央環境審議会循環型社会部会小型家電リサイクル小委員会(第2回)」が開催され、

「資源の有効な利用の促進に関する法律における指定再資源化製品に、新たに電源装置、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスを指定することについて」の書面審議が行われていました。

そのため、8月4日から3日連続でぶっ通しの審議が行われたわけではなく、「3日間で全委員から書面回答を集めた」ということですね。

以下、今回のトピックに関係する「資源有効利用促進法」の要点を、上記の第12回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会資料から引用しつつ解説していきます。

「指定再資源化製品」とは

資源有効利用促進法第2条

12 この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

と規定されており、2025年8月の本稿執筆時点では、「資源有効利用促進法施行令第6条」及び「同施行令別表第六」で

- パーソナルコンピュータ(重量が一キログラム以下のものを除く。)

- 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいう。)

の2種類と定められています。

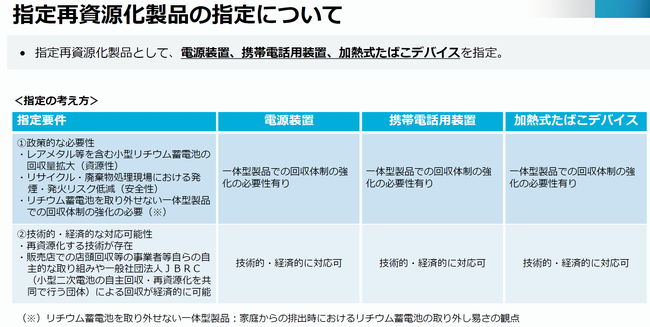

追加指定される「指定再資源化製品」

報道にあるとおり、「電源装置(充電用モバイルバッテリーのこと)」「携帯電話用装置」「加熱式たばこデバイス」の3種類が、上記の2種類に加えて追加指定される予定です。

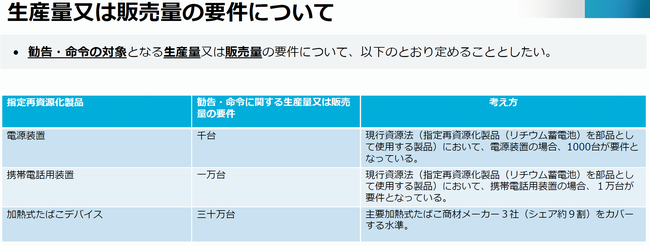

勧告・命令の対象となる要件

資源有効利用促進法第59条(注:R8.4.1から施行される改正法に基づく条文のため、現時点では未施行)に基づく勧告・命令の対象要件とは、「経済産業省からにらみを利かされる製造・販売事業者に該当する条件」ですので、一定基準以上の「自主回収」や「再資源化」が求められる事業者の基準ということです。

資源有効利用促進法第59条(勧告及び命令)(R8.4.1から施行される改正法)

主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第53条第1項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

新たに追加指定される3種類の製品については、下記の要件が設定されることになります。

「加熱式たばこ」の場合は、製造・販売事業者がほぼ3社しかないため、スムーズに回収や再資源化がこのまま進むものと思われますが、問題は「電源装置」の「年間1千台」という敷居の低さです。

もちろん、敷居を低くし、幅広く事業者に再資源化を行わせる方が資源の有効利用につながりますが、「年間1千台」となると、かなり多くの製造・販売事業者が対象に入ってくることになります。

その事業者をもれなく捕捉し、再資源化を行わせていくことは容易ではないと思いますので、経済産業省の継続的な取り組みに期待するしかありません。

その他のリチウムイオン電池使用製品への対策

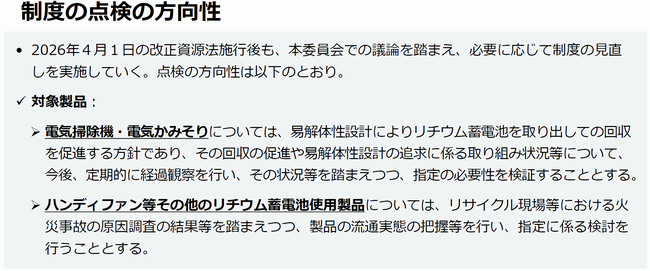

- 「電気掃除機」「電気かみそり」については、易解体性設計によりリチウム蓄電池を取り出しての回収を促進する方針のため、今後、指定の必要性を検証

- 「ハンディファン等その他のリチウム蓄電池使用製品」については、火災の原因となっている状況を踏まえ、指定に係る検討を行う

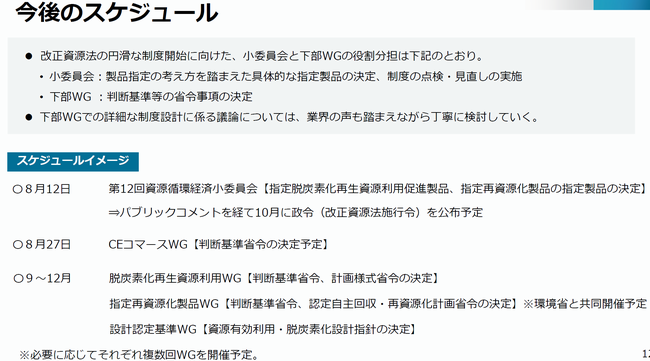

今後のスケジュール

パブリックコメントの募集後、2025年10月頃に改正施行令の公布が予定されています。

回収方法はどうなる?

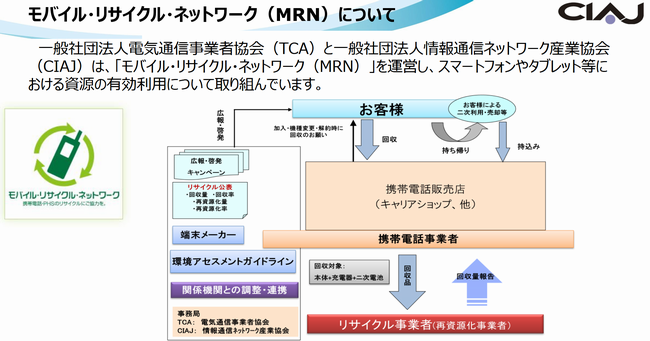

今回追加指定される3品目については、既に業界団体による自主回収が行われていますので、当面は既存の自主回収ルートに則って進められるものと思われます。

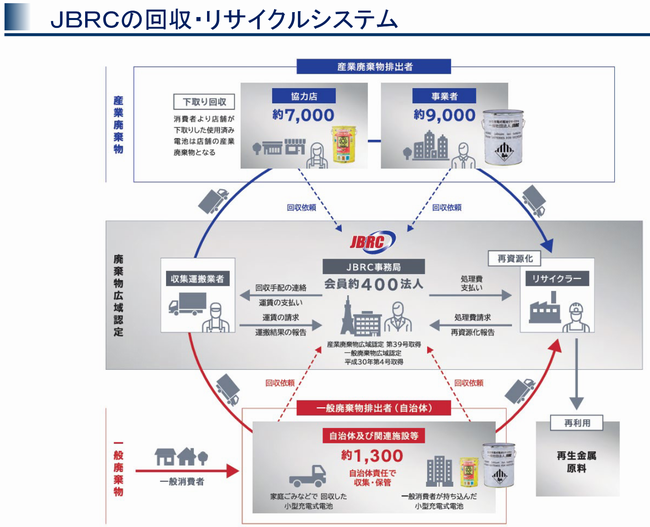

モバイルバッテリー(JBRCは2017年4月から本体回収を実施)

JBRCは、「一般廃棄物広域認定」と「産業廃棄物広域認定」の両方を取得しているため、「店頭回収」のみならず「事業者からの回収依頼」「市町村からの回収依頼」にも対応

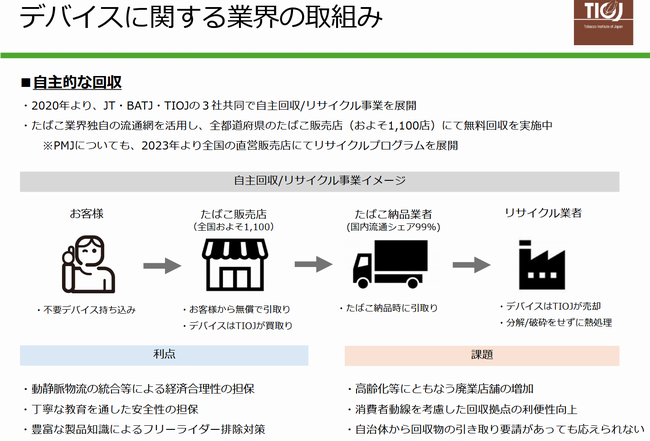

加熱式たばこ

これまでは店頭回収のみを実施

懸案に挙げらている「自治体から回収物の引き取り要請があっても応えられない」は、追加指定された後は、JBRCと同様に「一般廃棄物広域認定」を取得すれば可能になります。

以上のように、自動車リサイクル法や家電リサイクル法のように、旧所有者にリサイクルを強制的に義務付ける仕組みではなく、製造・販売事業者に自主的な取組みを要請する制度ですので、消費者の意識が杜撰なままだと、清掃工場での火災事故は相変わらず続く可能性があります。

追加指定後も、業界団体のみならず、政府・地方自治体からの活発な啓発活動が不可欠と言えます。

« 廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.4「委託契約書の追記事項(具体例)」

タグ

2025年8月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:資源有効利用促進法