「移動式がれき類等破砕施設」に関する特例措置

「移動式がれき類等破砕施設」という用語をご存知の方は、2000年以降からのマニアというかなり年季の入った廃棄物処理法マニアです。

「移動式がれき類等破砕施設」とは、工事現場で自走可能な破砕機で、工事現場で発生した「がれき類等」を工事現場内で迅速に処分し、その現場での工事終了と共に撤収をするという、建設工事現場に最適な産業廃棄物処理施設です。

コマツ社の「ガラパゴス」がもっとも有名で、「ガラパゴス」は移動式破砕機の「代名詞」のような存在になっています。

画像は、コマツ社HP 「自走式破砕機 BR380JG-3 ガラパゴス」から転載させていただきました。

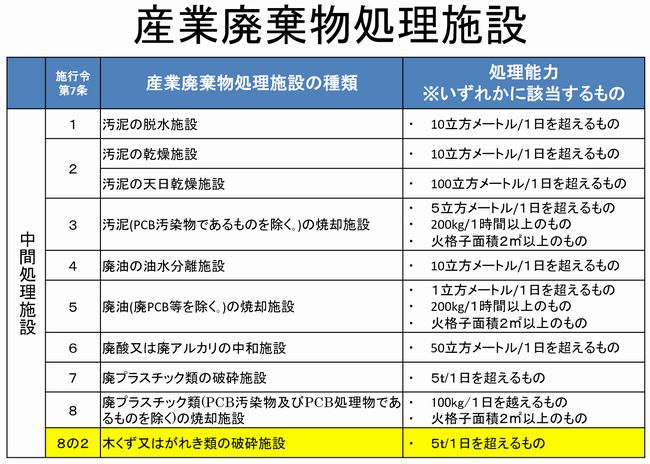

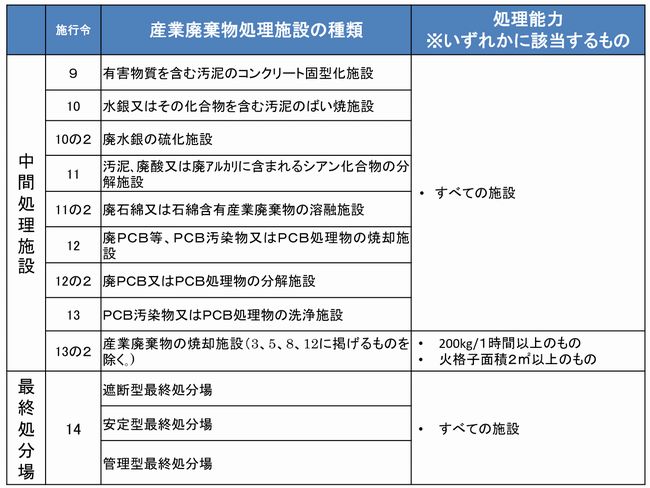

廃棄物処理法第15条で規定された「産業廃棄物処理施設」は、下記の21施設ですが

産業廃棄物処理施設の「種類」や、「一定以上の処理能力」がある施設の場合、廃棄物処理法第15条に基づく設置許可が必要です。

しかし、本日のテーマである「移動式がれき類等破砕施設」については、第15条の例外措置となる規定が設けられているため、「設置許可不要」となる場合があります。

その例外規定とは、下記の「附則」となります。

附 則 (平成一二年一一月二九日政令第四九三号)

(施行期日)

第一条

この政令は、平成十三年二月一日から施行する。(経過措置)

第二条

当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。

2~3 略第三条

略

ポイントとしては、

- 排出事業者自身が

- 移動式がれき類等破砕施設を設置する

場合のみ、「設置許可不要」となります。

逆に、「下請会社」や「産業廃棄物処理業者」が移動式がれき類等破砕施設を設置する場合は、上記の附則の対象から外れますので、廃棄物処理法第15条の産業廃棄物処理施設設置許可の取得が必要となります。

※一部の自治体においては、関係住民との合意形成重視の観点から、固定化されない「移動式がれき類等破砕施設」の設置許可を認めていない場合がありますので、ご注意ください。

ちなみに、「移動式がれき類等破砕施設」と「等」と抽象化されているとおり、「廃棄物処理法施行令第7条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設」には、「木くず又はがれき類の破砕施設」の2施設が含まれますので、「がれき類の移動式破砕施設」のみならず、「木くずの移動式破砕施設」も上記の附則の対象となる場合は、設置許可不要です。

さて、ここで、「なぜ法律の条文ではなく、附則という普通は読まない部分で規定しているのか?」という疑問を持った方が多いかもしれません。

「附則」の役割や位置づけについては、参議院法制局の若手・中堅職員の有志の方々がわかりやすく解説してくれています。

参議院法制局 「見落とせない附則」

法律の規定は「本則」と「附則」から構成され、本則には、法令の本体的部分となる実質的な定めが置かれるのに対して、附則には、本則に定められた事項に付随して必要となる事項が定められることとなっています。このように聞くと、附則に規定される事項はあまり重要ではないようにも思われてしまうかもしれませんが、附則にも本則に劣らないほど重要な事項が定められることが多々あります。

(略)

附則に規定される事項は法律の内容によって異なりますが、まず最初に置かれるのが施行期日に関する定めです。施行とは、その法律が実際に効力を発揮することを言い、施行期日は、法律の効力発生時期を明確にするために定められるものです。

また、法律の改正が行われると、新制度への移行を円滑に行うための経過的な措置や、新旧法令の適用関係を明確にするための定め等が必要となりますが、これらの事項も附則における重要な規定事項です。例えば、罰則の規定が改正されれば、改正前の行為に対する罰則の適用をどうするかについての規定が必要となってきますし、税率が変われば、いつの時点の取引から新税率を適用すべきかなどについて定めを置くことが必要となってきます。

(略)

このように見てくると、附則には、経過措置など当事者にとって重大な影響を及ぼす事項が規定されていたり、特例など本則だけを見ていたのでは分からないような事項が規定されていたりします。複雑な規定も多く、また、付随的事項ということで見過ごしてしまいそうですが、いずれも、本則の円滑な運用のためには不可欠な規定であり、見落としてはならない法律の重要な構成部分と言えましょう。

通常、法律に書かれたことを理解するためには、法律なら法律の条文だけを読むことが一般的で、条文のみならず「附則」のすべてを丹念に読み込む人はほとんどいないと思われます。

私もその例外ではなく、廃棄物処理法以外の法令の場合、延々と続く「附則」はノーマークということがほとんどです。

その意味では、「存在を知る人しか読まない(=知らない)存在」が「附則」と言えますが、参議院法制局のHPが解説してくれているとおり、「本則(条文)に劣らないほど重要な事項」でもありますので、今回の記事では初めて「附則」の内容を取り上げてみました。

« 10月は道路検問月間(ただし1日だけの開催)でした 経団連の2024年度規制改革要望 »

タグ

2024年10月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:基礎知識