令和7年3月26日付通知「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」の解説

PFASについては、最近各地の水道水から検出される機会が増え、「このまま飲み続けても大丈夫なのか?」という不安が社会問題となっています。

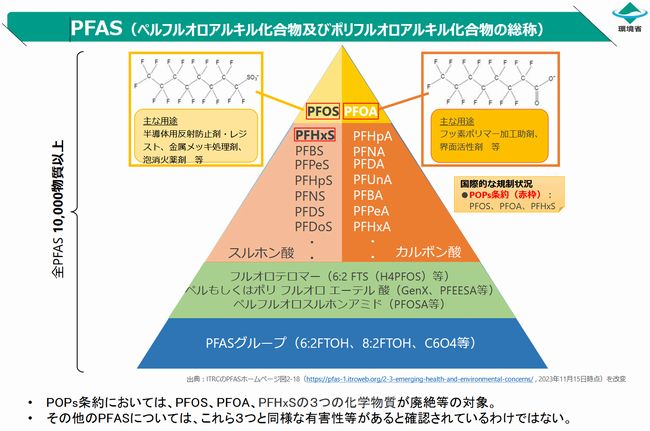

環境省 有機フッ素化合物(PFAS)について より転載

有機フッ素化合物(PFAS)とは、

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。

PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。

PFASと一言で言っても、

「ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称」であるため、1万種以上という結構な数の化学物質があてはまり、現在は「PFOS」「PFOA」「PFHx」の3種類が廃絶の対象とされています。

※環境省 PFASの分類について

PFASの発生源として「廃棄物最終処分場」が疑わしいという報道が続く一方で、この問題にいかに対処すべきかについては、どの行政機関も答えを出せていないところですが

PFOSを吸着させた活性炭の不適切な保管により、水道から高濃度のPFASが検出された岡山県内での事件(事故?)を踏まえ、表題の通知が2025年3月26日付で環境省から発出されました。

PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について

冒頭 総論部分より抜粋

先般、国内において、浄水場の水源となっていたダム等から、指針値(暫定)を超えるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA(ペルフルオロオクタン酸)(以下「PFOS等」という。)が検出されました。関係自治体に設置された有識者委員会において、周辺の調査結果等から総合的な検討が行われた結果、ダム上流に位置する資材置場において、長期間にわたって野積みされていたPFOS等を含む使用済活性炭からのPFOS等の流出が、ダム等におけるPFOS等の検出の原因と考えることが妥当とされたところです。

活性炭は水処理等に広く用いられていますが、上記事案のように長期間にわたって野積みし、保管容器の外装が破損したまま雨ざらしで放置するなど、不適切な管理が行われた場合、活性炭に吸着したPFOS等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがあります。

今般、活性炭の適正な取扱い等に関する知見を整理するため、活性炭の製造・再生利用事業者等へ行った調査結果を踏まえ、水道における暫定目標値又は公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭(事業の用に供されたものに限る。以下「使用済活性炭」という。)の適切な管理に関して留意すべき点等について、下記のとおり整理しましたので、管内の活性炭を用いて水処理を行い使用済活性炭を排出する事業者及び使用済活性炭を再生する事業者並びに使用済活性炭を廃棄物として処理する廃棄物処理業者へ周知くださいますようお願いいたします。併せて、貴都道府県市において水処理に活性炭を使用する場合に留意いただくようお願いいたします。

以下、各論部を転載

1 使用済活性炭の適切な保管について

使用済活性炭を長期間にわたって野積みし、保管容器の外装が破損したまま放置するなど、不適切な管理が行われた場合、活性炭に吸着したPFOS等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがある。事業場等において使用済活性炭を長期間保管する場合には、屋内で保管する又は雨水等が当たらないよう保管すること、定期的に保管状況を確認することなど、環境中へのPFOS等の流出による汚染を生じさせないように保管すること。

また、廃棄物となった使用済活性炭を保管する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条に規定する処理基準及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条に規定する保管基準に基づき、飛散・流出防止措置を講ずるなど、適切に管理するとともに、以下の2に従って速やかに処理すること。

なお、保管中の使用済活性炭に吸着したPFOS等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがある事案が発生した場合には、関係自治体においてPFOS等の環境中への流出の実態を的確に把握する観点から、保管者は関係自治体に対して情報を共有することが望ましいこと。

環境中にPFOSを流出させないためには、「屋外での野積み保管」は不適切であり、「屋内」かつ「保管容器」での保管が不可欠となります。

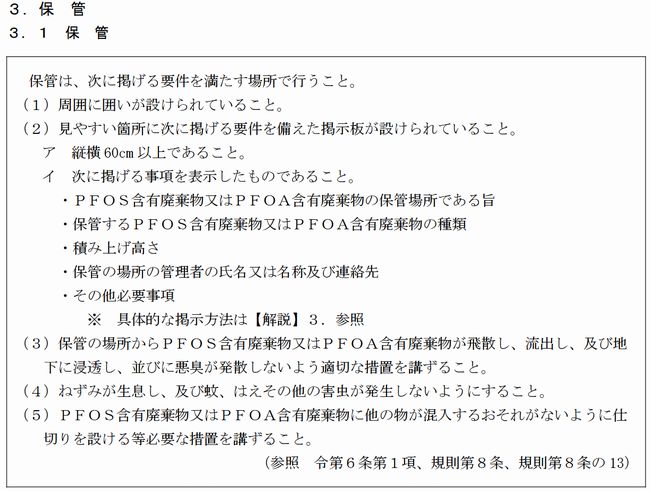

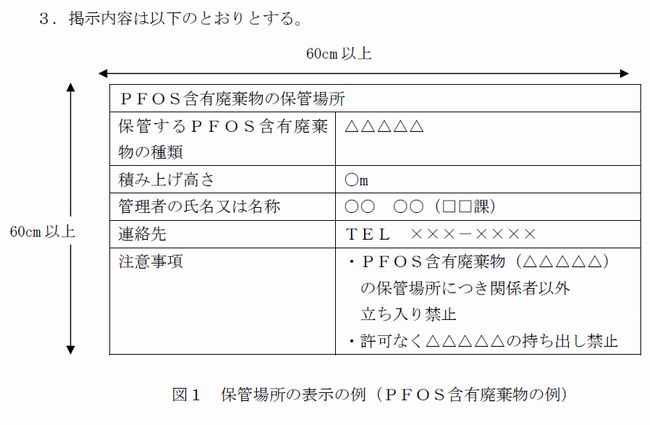

通知でも引用されている「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」では、保管の際の留意事項について、次のように記されています。

「PFOS含有廃棄物」は、廃棄物処理法に基づいた正式な産業廃棄物の種類名称ではありませんが、PFOSに関する注意喚起を図るためには、あえてPFOSと強調することにも一定の意味があるのかもしれません。

ただし、PFOS含有廃棄物の場合は、先述したとおり「屋内での容器保管」が推奨されている以上、「積み上げ高さ」は記載する必要が無い情報です。

そのため、「積み上げ高さ(屋外で保管する場合のみ記載)」と、推奨される屋内保管をする場合は、記載する必要が無い情報であることを明示した方が良かったと思います。

2 使用済活性炭の適正処理について

使用済活性炭を廃棄物として処理する場合には、排出事業者から廃棄物処理業者に対してPFOS等の含有情報を適切に提供するとともに、廃棄物処理業者においては「PFOS及び PFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成。以下「技術的留意事項」という。)を参考に確実に分解処理すること。

なお、使用済活性炭中のPFOS等の濃度が技術的留意事項に示す管理目標参考値(5μg/kg-dry)以下のものは、技術的留意事項の対象とされていないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守の上、適正に処理すること。

PFOS等を「確実に分解処理」する方法は、「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」によると、

現時点では、焼却処理(PFOS含有廃棄物:約850℃以上、PFOA含有廃棄物:約1,000℃以上(約1,100℃以上を推奨))はこれらの要件に該当すると考えられる

とされています。「活性炭」は通常「燃えがら」として扱いますが、PFOS等を完全に分解(分解効率が99.999%以上)するために、一度焼却処理を行うことが不可欠となります。

そうしないことには、PFOS等は分解されず、最終処分場にそのまま埋めてしまうと、環境中に流出してしまうからです。

もっとも「技術的留意事項」である以上、こうした高熱での焼却処理は、そのとおりにしなかったとしても罰則等の対象になるわけではありませんが、人の健康問題に直結しかねない話ですので、それらの事業者には上記の留意事項に準拠して処分委託をしていただくことを強く希望します。

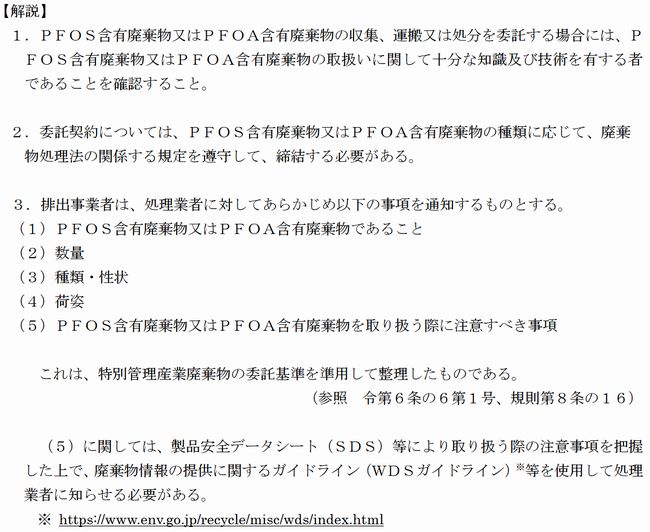

その他、「技術的留意事項」では、委託基準に付随した留意点について下記のように触れられています。

3 使用済活性炭の再生について

使用済活性炭の再生の委託を検討する場合には、当該使用済活性炭にPFOS等が含まれていることを委託者から受注者である再生事業者に伝え、当該再生事業者において受入可能か確認すること。確認の結果、使用済活性炭の再生を委託する場合には、委託者においても再生事業者において、再生事業者の事業場からの排水の公共用水域等への排出や排ガスの大気への放出による環境中への PFOS 等の流出を防止する取組(以下「汚染防止の取組」という。)が行われていることを確認すること。

汚染防止の取組の例としては、排水又は排ガス中の PFOS 等の濃度を測定し、確実に分解処理されているかを確認することが考えられ、技術的留意事項において示している排水及び排ガスの採取・分析方法や管理目標値の考え方を参考とすること。

「再生の委託」という名目であれば、どんな杜撰な処理方法であっても許容されるわけではなく、再生の前に「PFOS等の無害化」が当然必要となります。

そのため、「再生」においても、「高温での焼却処理」工程が不可欠と考えざるを得ません。

« 産業廃棄物の排出および処理状況(令和4年度実績) 令和7年4月15日付通知「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」の解説 »

タグ

2025年4月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:通知・先例