最終処分場所が変わった場合の契約書の手続き

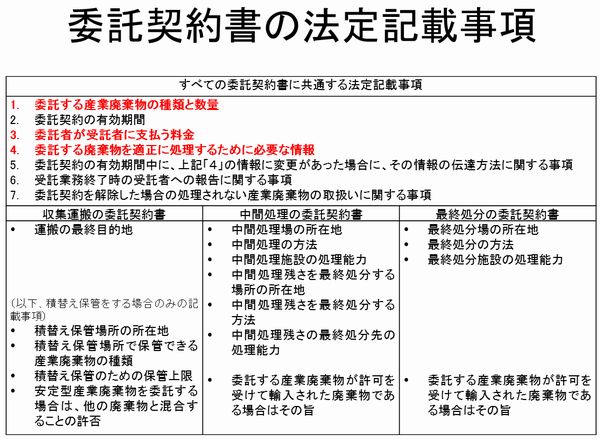

中間処理委託契約書の法定記載事項として「最終処分を行う場所」の記載が必要ですが、当初契約時に契約していた最終処分場が倒産、あるいは別の法人に吸収合併されたような場合には、法定記載事項の変更が発生するため契約書の再作成が必要なのでしょうか?

たしかに、「最終処分を行う場所」は法定記載事項の一つではありますが、

委託者が最終処分先を指定したわけではなく、契約締結時に中間処理業者が示した場所に過ぎませんので、最終処分場所の変更に伴い、改めて契約書を再作成することまでは必要ないと考えられます。(もちろん、最終処分場所を変更した内容で、改めて契約書を再作成することも可です。)

ただし、契約書の再作成は必要ないとしても、産業廃棄物中間処理委託契約の法定記載事項である「最終処分場所」を中間処理業者が勝手に変えてしまうと、

委託者が適正と認識していた廃棄物処理ルートの前提条件が無くなってしまいます。

そのため、少なくとも「新旧の最終処分場所の表示」や「変更する理由」、「変更する日時」等を、受託者から委託者に書面(EmailでもFAXでも可と考える。通知した記録を残すことが重要)で通知する必要があります。

そして、「最終処分場所変更の通知」と、「当初の産業廃棄物中間処理委託契約書」を一緒に保存してもらい、法定記載事項の変更を対外的に証明できるようにすると良いでしょう。

また、もし、委託者側が変更予定の最終処分場所を気に入らない場合は、

変更を諦めるか、契約解除をする、あるいは委託者に変更を納得してもらうことが必要となります。

その際には、中間処理業者が排出事業者として行った「最終処分場への現地確認結果」等の、具体的な証拠資料が大きな効果を発揮することになります。

その他、最初から産業廃棄物処理委託契約書の「最終処分を行う場所」を「別紙のとおり」とし、

契約書に廃棄物の種類ごとの処理フローを添付しておけば、

後日「最終処分を行う場所」に変更が生じた際に、その処理フローのみを差し替えるという方法を取ることも可能です。

後日の変更に柔軟に対応するために、排出事業者よりも、中間処理業者側で契約書の表現を工夫しておきたいところです。

« 行政代執行の限界 「産廃スクラム30」の参加自治体が道路検問を実施予定 »

タグ

2014年10月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:委託契約書