警察庁が「金属盗」対策の検討を開始

最近、山間地の太陽光発電施設から銅線ケーブル等を盗む窃盗団がニュースに登場する機会が増えました。

「窃盗」と名が付く以上、「銅線ケーブル」は「廃棄物」ではなく、「有価物」ですが、

「金属くず」は「専ら物」のカテゴリーに入り、市中で「有価物」と「専ら物」、あるいは「不用物である金属くず」を回収するスクラップ事業者については、廃棄物処理法の規制を受ける部分があります。

実際、つい先頃、環境省は「ヤード環境対策検討会(第1回)」を開催(2024年10月16日予定)を発表し、

当ブログ 2024年8月19日付記事 「廃棄物処理法改正の議論は2025年開始の模様」でご紹介したとおり、次の廃棄物処理法改正項目の一部として視界に入れた、論点の検討を始めつつあります。

しかしながら、廃棄物処理法で有価物となる金属くずの取引を規制することはできませんので、盗品売買を規制する法制度においても、金属盗を規制範囲に入れる必要があります。

警察庁は、環境省よりも少し早く動き出し、2024年9月30日に第1回の「金属盗対策に関する検討会」を立ち上げ、金属盗対策の検討に入りました。

上記の検討会で公開されている資料では、金属盗の実情が簡潔にまとめられており、「現状」を把握し、「有効な対策」を考える上で役立つものとなっていますので、以下いくつかの資料を転載いたします。

以下の画像はすべて「第1回検討会資料」の一部を転載したものです。

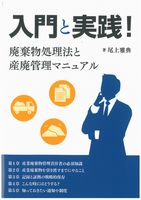

「金属盗」の認知件数については、関東地域が突出して多くなっています。

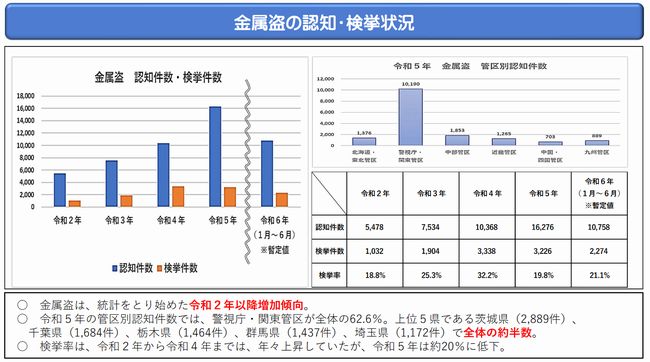

盗まれる金属の種類としては、「銅」だけで認知件数の過半数を占めています。

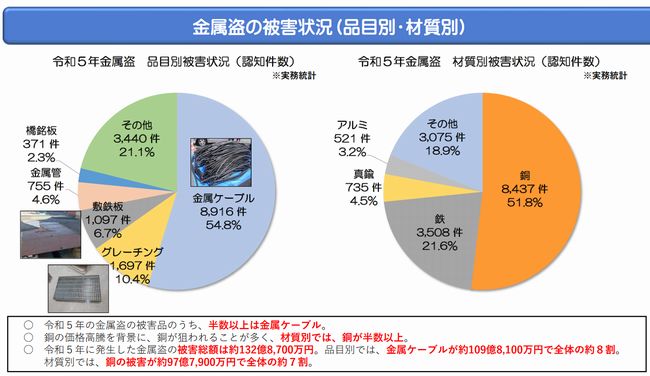

銅が狙われる背景としては、銅の買取価格が高値で安定していることが、もっとも大きな理由と考えられます。

また、金属類の買取においては、「重量あたりいくら」で買い取られることが普通であるため、比重が小さいアルミニウムよりも、ずっしりと重い銅の方が「運搬効率」と「買取金額」が上がります。

盗人にとって、「銅線ケーブル」は「金のなる木」であり、「元手無しで収奪できる宝物」に見えるに違いありません。

「金属くず」の流通経路をまとめた図

盗まれた金属の大部分は、「金属くず買取り・加工事業者」が買取をしているため、「金属くず買取り・加工事業者」に盗品を買い取らせないことが不可欠であることがわかります。

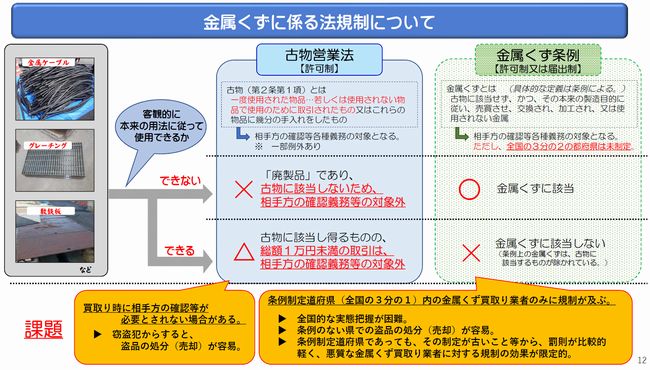

さすがは警察庁。現行の法規制状況をわかりやすくまとめてくれています。

個人的には、都道府県は「金属くず条例」を制定することが当たり前と思っていましたが、意外にも、条例を制定している自治体の方が少数派で、3分の2の都道府県は未制定とのことです。

「金属盗対策」ではありませんが、先述したとおり、廃棄物処理法においても、スクラップヤード規制の追加が目論まれているようです。

2026年頃から、

金属くず流通の「入口」と「出口」は警察庁(新法?)で、

「買取業者での保管」は環境省(廃棄物処理法)で、

と、これまで以上に厳しい法の網の目が掛けられることになりそうです。

« コラボ事業を始めました 10月は道路検問月間(ただし1日だけの開催)でした »

タグ

2024年10月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリー:2025年改正