再資源化事業高度化法

第三節 高度分離・回収事業計画の認定等第16条(高度分離・回収事業計画の認定) 廃棄物(その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。)から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業(以下「高度分離・回収事業」という。)を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度分離・回収事業の実施に関する計画(以下「高度分離・回収事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。

2 高度分離・回収事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

- 二 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

- 三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

- 四 再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容

- 五 高度分離・回収事業を実施する区域

- 六 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

- 七 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項

- イ 廃棄物処理施設の設置の場所

- ロ 廃棄物処理施設の種類

- ハ 廃棄物処理施設の処理能力

- ニ 廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

- ホ 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

- 八 その他環境省令で定める事項

3 環境大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

- 一 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること。

- 二 高度分離・回収事業の内容が、前項第四号に規定する指標からみて当該高度分離・回収事業により処分を行う廃棄物の数量に占める当該高度分離・回収事業により回収を行う再生部品又は再生資源の量の割合が通常の再資源化の実施方法によるものに比して特に高いと認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。

- 三 申請者の能力及び前項第六号に規定する施設が、高度分離・回収事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること。

- 四 高度分離・回収事業計画に前項第七号に掲げる事項が記載されている場合には、次のイからハまでのいずれにも適合するものであること。

- イ 前項第七号ニに掲げる計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

- ロ 前項第七号ニ及びホに掲げる計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境 省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

- ハ 申請者の能力が、前項第七号ニ及びホに掲げる計画に従って当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

- 五 高度分離・回収事業の対象となる廃棄物が市町村から処分を委託された一般廃棄物である場合においては、当該高度分離・回収事業計画に従って実施する当該廃棄物の処分の実施が、当該市町村の一般廃棄物処理計画(廃棄物処理法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。)に適合しているものであること。

- 六 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

- イ 廃棄物処理法第14条第5項第二号イ又はロのいずれかに該当する者

- ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

- ハ 次条第3項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

- ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの

- ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

- ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

- ト 廃棄物処理法第14条第5項第二号ヘに該当する者

4 環境大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る第2項第五号に掲げる区域を管轄する都道府県知事及び市町村長に通知しなければならない。

5 第11条第3項の規定は高度分離・回収事業計画に第2項第七号に掲げる事項を記載する場合について、同条第5項から第7項までの規定は当該事項が記載された高度分離・回収事業計画について第1項の 認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「当該廃棄物処理施設」とあるのは「第16条第2項第七号に規定する廃棄物処理施設」と、同項中「同項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

第1項

「需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業を行おうとする者」への認定である、「第11条 高度再資源化事業計画の認定」とは別の

「廃棄物(その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。)から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業(高度分離・回収事業)を行おうとする者」への認定手続きを定めた条文となります。

個人的には、「高度な技術」と定義が抽象的すぎるところに不安を感じました。

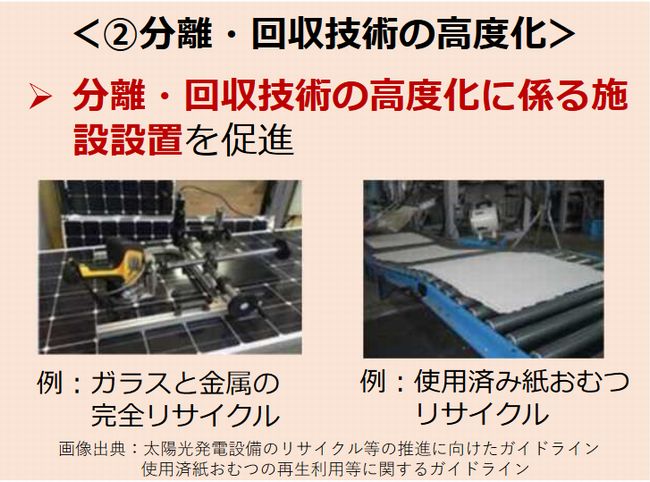

事業イメージとしては、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」では、

「太陽光発電パネル」と「紙おむつ」のリサイクル施設が例示されています。

いずれも、今後、喫緊の社会的課題になること間違いなしの廃棄物ですので、再資源化事業高度化法の制定で、この問題を一挙に解決することを目指している様子がうかがえます。

第2項

「高度分離・回収事業計画」の記載事項です。

「高度再資源化事業計画」とは異なり、「廃棄物の収集運搬」に関する記載はありません。

「収集運搬に関する記載が無い」ということは、「収集運搬に関しては認可対象ではない」ということであり、「収集運搬については、業許可の取得不要とならない」となります。

詳細は「第18条 廃棄物処理法の特例」で見ていくことになりますが、「第16条 高度分離・回収事業計画の認定」は、認定事業者に「廃棄物処分業許可」と「廃棄物処理施設設置許可」の2つの許可取得を免除するものとなります。

収集運搬業許可の免除も受けたい場合は、「高度再資源化事業計画認定を受ける」しかありませんが、現段階では、「高度再資源化事業計画認定」と「高度分離・回収事業計画認定」のメリットとデメリットの差がよくわかりません。

別々の制度として作られる以上、何らかの違いはあるはずですので、制度設計に関する続報を待ちたいと思います。

第3項

「高度分離・回収事業計画」の認定基準を定めています。

第4項

認定後に、環境大臣に「高度分離・回収事業を実施する区域を管轄する都道府県知事及び市町村長に通知」することを義務付ける規定です。

第5項

「第11条 高度再資源化事業計画の認定」の「生活環境影響調査結果」に関する規定を、「第16条 高度分離・回収事業計画の認定」にも準用する旨の定めです。

具体的には、「第16条 高度分離・回収事業計画の認定」においても、生活環境影響調査結果の「告示・縦覧」「告示をした旨の環境大臣から都道府県・市町村長への通知」「環境大臣への利害関係者からの意見書提出(の受付)」が必要となります。

![最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]](https://www.ace-compliance.com/blog/wp-content/uploads/syuuwa.jpg)