最新情報

第10回「第10条 環境大臣の勧告及び命令」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第10条(勧告及び命令) 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、第8条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

「第8条(廃棄物処分業者の判断基準)」で既に触れたとおり、第10条は、「特定産業廃棄物処分業者」に対する勧告と命令を定めた条文です。

「特定産業廃棄物処分業者」とは、

「処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当する産業廃棄物処分業者」となります。

詳細は今後制定される政省令で規定されることとなりますが、「勧告及び命令」の対象となる産業廃棄物処分業者ですので、比較的大規模な産業廃棄物処分業者しか該当しないのではと考えております。

「産業廃棄物の数量」とは、「単純な産業廃棄物処分量の合計」なのか、それとも「再資源化可能な産業廃棄物の処分量」なのかは、現時点ではわかりません。

筆者の個人的な予想は、後者の「再資源化可能な産業廃棄物の処分量」ではないか です。

タグ

2024年4月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第9回「第9条 環境大臣の指導及び助言」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第9条(指導及び助言) 環境大臣は、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言をすることができる。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

「第8条(廃棄物処分業者の判断基準)」で既に見たとおり、第9条は、

環境大臣に、再資源事業高度化のために、廃棄物処分業者に指導及び助言を行うことを認める条文です。

条文の規定上は「廃棄物処分業者」とされていますので、「すべての一般廃棄物処分業者」と「すべての産業廃棄物処分業者」が環境大臣の(行政)指導対象と明記されたことになります。

タグ

2024年4月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第8回「第8条 廃棄物処分業者の判断基準」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第三章 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化

第一節 廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進第8条(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項) 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

- 一 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項

- 二 再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項

- 三 再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設(一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。 第20条第2項第五号において同じ。)又は産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)における設備の改良又はその運用の改善に関する事項

- 四 処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項

- 五 その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の状況、再資源化事業等の高度化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

「逐条注釈」という執筆趣旨のため、法律案の条文番号に従ってご紹介しておりますが、

第8条は、第9条(指導及び助言)と第10条(勧告及び命令)とセットで読む必要がある条文です。

第8条の概要を簡単にまとめると、「『廃棄物処分業者』が再資源化事業高度化のために判断基準とすべき内容」となります。

「認定を受けた再資源化事業者」のみならず、「廃棄物処分業者すべて」に関わりがある条文でもあります。

詳細は第10条の「勧告及び命令」で再び見ることになりますが、

「処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの」は「特定産業廃棄物処分業者」となり、

再資源化実施状況が、第8条の判断基準に照らして「著しく不十分」な場合は、国からの勧告と命令の対象になる可能性があります。

「処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの」の詳細は、今後制定される政省令で定められることとなりますが、おそらくかなり大規模な処分業者しか該当しないように思われます。

判断基準の詳細に戻りますが、

- 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握

- 需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項

- 再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項

- 再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設における設備の改良又はその運用の改善に関する事項

- 処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項

- その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項

とありますので、処分業者に「排出事業者からの依頼に基づき廃棄物を処分するだけの事業者」に止まることを許さず、

再生部品または再生資源に対する需要を把握し、それらをいかに供給するかまで考えよ

と言われているような気がします。

もちろん、罰則付きの義務規定ではありません。

しかし、特定産業廃棄物処分業者限定ではありますが、国から直接勧告や命令を受ける可能性まで出てくるわけですから、再資源化事業高度化法の制定前と制定後では、産業廃棄物処理業界の在り方が大きく変わることになりそうです。

タグ

2024年4月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第7回「第7条 事業者の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第7条(事業者の責務) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資源化を実施するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、再資源化の実施が困難とならないよう、その製品が廃棄物となった場合における有用なものの分離を容易にする等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業に係る製品に再生部品又は再生資源を利用するよう努めるとともに、需要に応じた資源循環を促進するよう努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化法で事業者に期待される取組みが、「努力義務」として規定されています。

第1項では「分別排出」と「再資源化の実施」

第2項では「製品が廃棄物となった際の有用物の分離を容易にする措置」

第3項では「再生部品や再生資源の利用」と「需要に応じた資源循環促進」

が挙げられています。

第3項の「需要に応じた資源循環」の意味するところが不明確ではありますが、法律の制定目的から推測すると、「事業者の(原材料)需要の一定割合を満たす水準で資源循環を促進」という趣旨かと思われます。

個人的には、「前段の『再生部品又は再生資源を利用するよう努める』だけでも同じ意味になるのでは?」と思いましたが、

ダメ押し的に、「事業者に主体性を発揮させ、資源循環のループを各自に構築させる」という政策意図を意識させる狙いがあるのかもしれません。

タグ

2024年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第6回「第6条 廃棄物処分業者の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第6条(廃棄物処分業者の責務) 廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

「責務」という見出しが付けられてはいますが、第6条自体は、廃棄物処分業者に罰則付きの義務を課すものではなく、「再資源化実施状況の開示に努めてください」という、訓示的に努力義務を定めたものとなります。

開示すべき再資源化実施状況の内容については、再資源化事業高度化法では具体的に規定されていません。

※環境大臣が行う「報告徴収」に応じ、適切に報告する義務については、第44条及び第50条で別途規定されています。

一般的に行われる情報開示内容としては、「再資源化のフロー」や「再資源化後の素材の活用実績」等が中心になろうかと思います。

「顧客情報」や「素材の売却単価」等を、聞かれてもいないのに外部に開示したがる企業は無いと思いますので、自社事業の宣伝になり得る実績をHPその他で開示していくイメージですね。

タグ

2024年4月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第5回「第5条 地方公共団体の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第5条(地方公共団体の責務) 都道府県及び市町村は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化の促進に関する、地方公共団体の「努力義務」が規定されています。

大部分の地方公共団体にとっては、「高度化の促進については、特に何をする予定も無い」というところかと思います。

以下、筆者の単なる妄想と連想の発露でしかありませんが、、

例えば、再資源化事業をある地域で企図した「企業」と「地域住民」の間で紛争が発生したような場合、再資源化事業高度化法で「廃棄物処理施設の設置許可は不要」ではありますが、

第5条に基づき、地方公共団体の責務(努力義務)として、「企業」と「地域住民」の間を取り持ち、リスクコミュニケーションを円滑に行えるように仲介、または斡旋することを地方公共団体に求めていく

という使い方もできそうです。

もちろん、法律の条文趣旨としてはそのような泥臭い話ではなく、地方公共団体に、事業者への「情報提供」や「事業補助」を促す趣旨だと思いますが、

抽象的に書かれている以上、それを解釈する人・場面によって、責務の内容や範囲が広がることもまたよくある話です。

タグ

2024年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第4回「第4条 国の責務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第4条(国の責務) 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者(一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)及び産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項 に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)並びに事業者であって自らその産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分を行うものをいい、埋立処分又は海洋投入処分(廃棄物処理法第12条第5項に規定する海洋投入処分をいう。)を業として行う者を除く。以下同じ。)及び事業者に対し、次条から第7条までに規定するこれらの者の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

2 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品(廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)又は再生資源(廃棄物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)を廃棄物処分業者が供給する資源循環(以下「需要に応じた資源循環」という。)を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

第3条「基本方針」に続き、国の責務に関する規定となります。

一見すると、実務的な価値が低そうに見えるかもしれませんが、「プラスチック資源循環促進法」に見られる、昨今の省庁の(比較的)積極姿勢を思い合わせると、今後取組まれるであろう国の支援策を想像できそうです。

それぞれの条文の括弧書きを外して簡略化すると、

第1項 「国は、地方公共団体、廃棄物処分業者及び事業者に対し、次条から第7条までに規定するこれらの者の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。」

第2項 「国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品又は再生資源を廃棄物処分業者が供給する資源循環を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」となります。

以下、筆者の完全に独断と偏見に基づく予想でしかありませんが、

上記の第1項に基づき、「何らかの補助金や補助制度の創設」

第2項に基づき、多様な関係者の「コンソーシアムの創設」や「マッチング機会の創出」

が行われるのではないかと考えています。

タグ

2024年4月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

令和4年度廃家電の不法投棄等の状況について

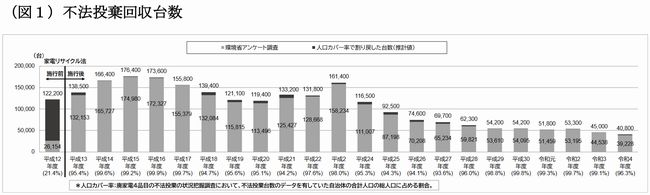

2024年3月29日付で、環境省から「令和4年度廃家電の不法投棄等の状況について」の発表がありました。

■ 不法投棄等の状況

(1)不法投棄台数

不法投棄された廃家電4品目の回収台数(以下「不法投棄回収台数」という。)のデータを取得している1,663市区町村における不法投棄回収台数をもとに、人口カバー率で割り戻して算出した全国の不法投棄回収台数(推計値)は、40,800台で、前年度と比較して減少しました。

(2)品目ごとの割合

品目ごとの割合は、エアコンが2.0%、ブラウン管式テレビが25.4%、液晶・プラズマ式テレビが35.8%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が22.0%、電気洗濯機・衣類乾燥機が14.9%でした。

令和4年度の廃家電不法投棄推計回収台数は40,800台と、平成13年度の統計開始以降、最小の数値となりました。

近年の不法投棄回収台数の減少は目覚ましいものがありますが、2001年の家電リサイクル法施行以降20年が経過し、ようやく家電リサイクルのルールが社会全体に広く行き渡った成果かと思います。

もちろん、まだまだ4万台も不法投棄されているわけですので、ここで気を緩めることなく、不法投棄をさせない、許さない方針を堅持し続ける必要がありますが。

タグ

2024年4月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

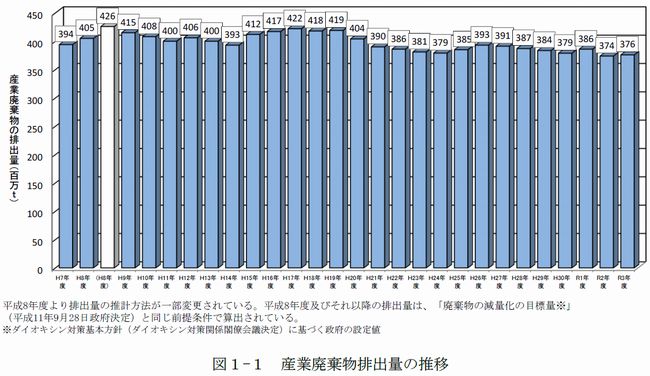

産業廃棄物の排出および処理状況(令和3年度分)

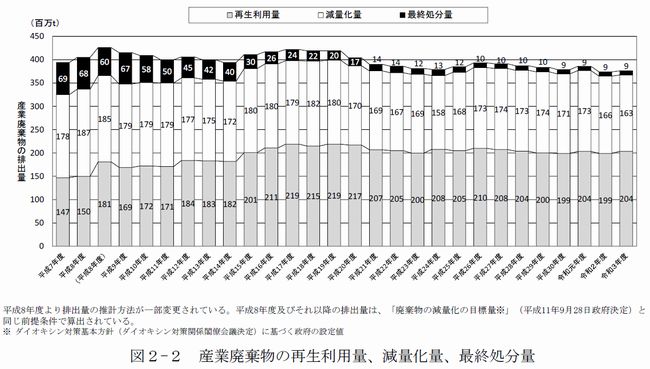

2024年3月29日付で、環境省から、産業廃棄物の排出及び処理状況(令和3年度実績)が発表されました。

産業廃棄物の排出・処理状況(令和3年度実績)

(1)全国の産業廃棄物の総排出量:前年度に比べ、約200万トン(約0.6%)増加。

令和3年度総排出量 3億7,592万トン(前年度 3億7,382万トン)(2)業種別排出量:上位業種は前年度と同様、上位5業種で総排出量の8割以上。

排出業種 排出量(排出割合) 前年度排出量(排出割合) 1 電気・ガス・熱供給・水道業 9,948万トン(26.5%) 9,932万トン(26.6%) 2 農業・林業 8,169万トン(21.7%) 8,237万トン(22.0%) 3 建設業 8,094万トン(21.5%) 7,821万トン(20.9%) 4 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,775万トン(7.4%) 3,063万トン(8.2%) 5 鉄鋼業 2,313万トン(6.2%) 2,118万トン(5.7%) (3)種類別排出量:前年度と同様、上位3品目で総排出量の8割以上。

廃棄物の種類 排出量(排出割合) 前年度排出量(排出割合) 1 汚泥 1億5,982万トン(42.5%) 1億6,365万トン(43.8%) 2 動物のふん尿 8,127万トン(21.6%) 8,186万トン(21.9%) 3 がれき類 6,250万トン(16.6%) 5,971万トン(16.0%) (4)産業廃棄物の処理状況:前年度に比べ、最終処分量が約26万トン(約2.9%)減少。

処理区分 処理量(処理割合) 前年度処理量(処理割合) 1 再生利用量 2億372万トン(54.2%) 1億9,902万トン(53.2%) 2 減量化量 1億6,337万トン(43.5%) 1億6,571万トン(44.3%) 3 最終処分量 883万トン(2.3%) 909万トン(2.4%)

令和3年度は産業廃棄物の発生量が前年度よりも増加しました。

グラフでは十万トン単位で四捨五入されているためわかりにくいかと思いますが、最終処分量は、前年度より26万4千トン減少し、約883万トンとなりました。

最後に、日本全体での産業廃棄物処理フローをまとめておきます。

産業廃棄物 375,917千トン

|

|

|

__________|_____________

↓ ↓ ↓

直接埋立する分 中間処理(焼却・ 再生利用される分

破砕他)される分

4,461千トン 295,078千トン 76,378千トン

(1.2%) (78.5%) (20.3%)

| |

| |

| ↓

| 中間処理後に残るもの

| 131,708千トン

| (35.0%)

| |

| |

| |---→再生利用される分

| | 127,344千トン

| | (33.9%)

| ↓

| 埋め立てる分

| 4,364千トン

| (1.2%)

| |

|_________|

|

|

↓

埋め立てられる分の合計

8,825千トン

(2.3%)

※各項目は、四捨五入してありますので、収支が合わない場合があります。

タグ

2024年4月2日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

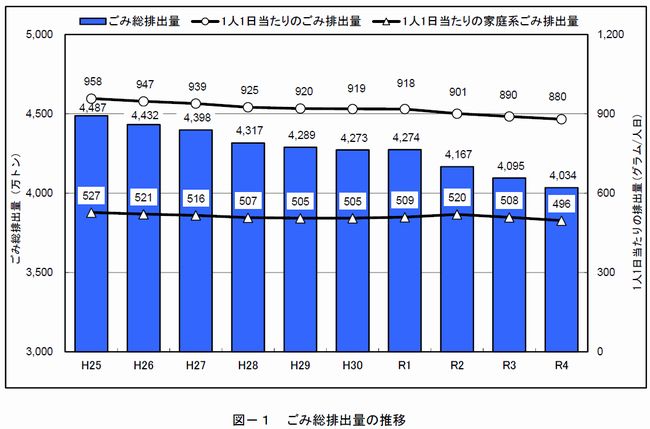

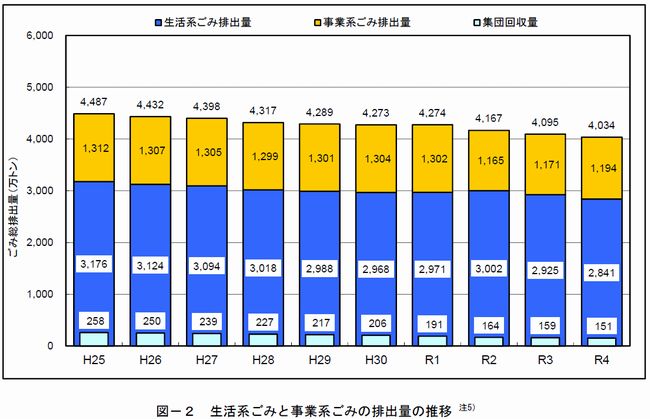

一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)について

2024年3月28日付で、環境省から「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)について」が発表されました。

ごみの排出・処理状況

(1)ごみ排出の状況

ごみ総排出量 4,034万トン (前年度4,095万トン)[1.5%減]

1人1日当たりのごみ排出量 880グラム (前年度890グラム)[1.1%減]

家庭系ごみ排出量 2,275万トン (前年度2,339万トン)[2.7%減]

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量 496グラム (前年度508グラム)[2.4%減](2)ごみ処理の状況

最終処分量 337万トン (前年度342万トン)[1.4%減]

減量処理率 99.1% (前年度99.1%)

直接埋立率 0.9% (前年度0.9%)

総資源化量 791万トン (前年度816万トン)[3.1%減]

リサイクル率 19.6% (前年度19.9%)ごみ焼却施設の状況

(令和4年度末現在)

施設数 1,016施設 (前年度1,027施設)[1.1%減]

処理能力 174,646トン/日 (前年度175,715トン/日)

1施設当たりの処理能力 172トン/日 (前年度171トン/日)

余熱利用を行う施設数 730施設 (前年度729施設)

発電設備を有する施設数 404施設 (前年度396施設)(全体の39.8%)

総発電能力 2,208MW (前年度2,149MW)[2.8%増]

総発電電力量

(約262万世帯分の年間電力使用量に相当) 10,331GWh (前年度10,452GWh)[1.2%減]最終処分場の状況

(令和4年度末現在)

残余容量 9,666万m3 (前年度9,845万m3)[1.8%減]

残余年数 23.4年 (前年度23.5年)

令和4年度は、前年度よりもごみ総排出量が1.5%減少しています。

今回の統計発表より、上掲グラフ中に「△1人1日当たりの家庭系ごみ排出量」というデータが追記されています。

昨年度以前は、このグラフ中に「1人1日当たりの家庭系ごみ排出量」のデータがありませんでしたので、住民1人1日あたりのごみ排出量の大まかな推移がわかりやすくなりました。

「事業系ごみ」と「生活系ごみ」の排出量の推移は、次のようになっています。

「生活系ごみ」は、長期的には減少傾向にあります。

逆に、「事業系ごみ」は、令和3年度以降、僅かではあるものの前年度よりも増加しています。

前年度よりも増えたとはいえ、令和4年度の事業系ごみ発生量は、新型コロナウイルスが流行する直前の令和元年度のそれと比べると、まだ108万トン少ない状態です。

はたして、事業系ごみの微増傾向は今後も続くのでしょうか?

タグ

2024年4月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料