最新情報

第3回「第3条 基本方針」再資源化事業高度化法

(基本方針)

第3条 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

- 一 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向

- 二 再資源化事業等の高度化のための次に掲げる措置の実施に関する基本的事項

- イ 再資源化事業の効率的な実施のための措置

- ロ 再資源化の生産性の向上のための措置

- ハ 再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置

- 三 処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標

- 四 前三号に掲げるもののほか、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項

3 基本方針は、地球温暖化対策の推進に関する法律第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画及び循環型社会形成推進基本法第15条第1項に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものでなければならない。

4 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

国として「再資源化事業高度化法」の施策方針で定めるべき内容を規定しています。

逐条解説と銘打っているため、一応条文としてはご紹介しておりますが、「環境省の関係部署」以外の人にとっては、実務的な重要性はありませんので、第3条は読み飛ばしていただいて大丈夫です。

タグ

2024年3月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

あなたは”紙”を信じますか?

「再資源化事業高度化法」の逐条解説に勤しんでいる最中ですが、非常に扇情的な報道を目にしましたので、ツッコミを入れておきます。

2024年3月21日付 TBS 「“胎盤”や“血液”を処理せず長年放置「感染性廃棄物」処理請け負う廃棄物処理会社「処理した」とウソの報告も「前代未聞の事態」に渦中の社長に直撃取材」

見出しから、「胎盤」「血液」と、スプラッター映画の1シーンを彷彿とさせる描写です。

宮城県の産業廃棄物処理会社で、病院から出た胎盤や血液などの「感染性廃棄物」が長年処理されず、放置されていたことがJNNの取材で明らかになりました。廃棄物の処理過程を管理する「マニフェスト」を偽造し、「処理した」とウソの報告も。「前代未聞の事態」。対応に追われる病院は…。そして、記者の直撃取材に会社の社長は…。

簡単に事件の概要をまとめておくと、

「宮城県の特別管理産業廃棄物処分業者が、実際には処分が終了していないにもかかわらず、産業廃棄物管理票に「処分終了」と虚偽記載し続け、宮城県から業許可を取消された」となります。

「件の業者が空マニフェストを発行し、それを流通させた」という事情が無いのであれば、「マニフェストの偽造」という表現は不正確だと思われます。

記者の方は、一応宮城県の事件現場に取材に行ってはいるものの、廃棄物処理法の基礎的な知識を持たずに取材に入ってしまったようで、取材対象者のコメントを鵜呑みにしてしまっています。

その最たる例が、見出しにも入っている「前代未聞の事態」です。

大変残念なことではありますが、こうした産業廃棄物管理票の虚偽記載事件自体は非常にありふれたもので、決して「前代未聞の珍事」ではありません。

感染性廃棄物だけに限定しても、わざわざ報道されていないだけで、地方自治体が医療監査に乗り込めば、この手の違反はゴロゴロ発覚するはずです。

また、15年以上前の話になりますが、そこそこ有名だった感染性廃棄物処理業者が、注射針その他を外国に不正輸出していたことが発覚し、当時の業界内を震撼させた実例があります。

率直に申し上げて、不正輸出の場合、単なる虚偽記載よりもかなり悪質な法律違反だったと思います。

報道の中でもっとも違和感を持った部分は

宮城県内の病院 担当者

「こっちとしては、そんな急に言われて、そんなどうしたらいいのかっていう形で。数十年にわたり不正をしていた可能性があると聞いているので、それなのに数年おきに認可の更新の許可をしていたわけですから、行政側は。責任を病院側に押しつけているようで納得いかないというのが本音です」

病院側の「我々は被害者である」という思いが伝わってくるコメントです。

行政が法律違反の兆候を見抜けたかどうかはさておき、

委託した産業廃棄物の処分が実際には完了していない以上、廃棄物処理法では、排出事業者である病院の責任が問われて当たり前です。

ひょっとすると、多くの排出事業者が、産業廃棄物管理票の発行自体を業者任せにしていたのかもしれません。

言うまでもなく、産業廃棄物管理票の発行(交付)は、排出事業者固有の義務であり、「処理業者任せにしていた」という言い訳が通用することはありません。

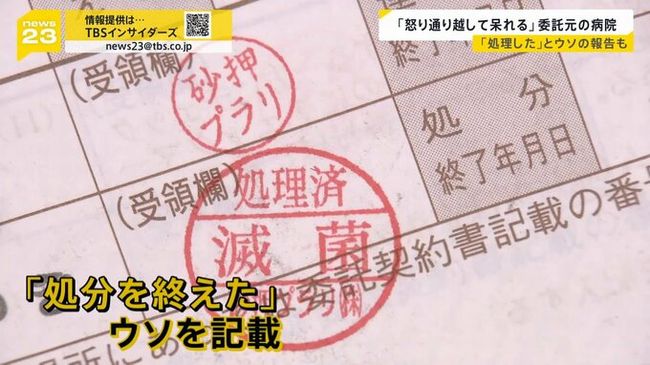

実際の虚偽記載の状況を示す画像が、TBSの報道では紹介されていました。

まず、「受領欄」に「業者名」と「処理済 滅菌」というスタンプ印が押されていますが、ここは、「運搬担当者個人」あるいは「処分担当者個人」が、「産業廃棄物を受け取りました」という事実を証明するためにサインや押印をする場所です。

まず、「受領欄」に「業者名」と「処理済 滅菌」というスタンプ印が押されていますが、ここは、「運搬担当者個人」あるいは「処分担当者個人」が、「産業廃棄物を受け取りました」という事実を証明するためにサインや押印をする場所です。

※「運搬担当者」が「砂押 プラリ」という名前の方だったならば適法。

産業廃棄物の受取りと同時に記名押印する欄ですので、受け取った瞬間に「滅菌」することは物理的に不可能なのです。

こういう記載というか押印をする業者も業者ですが、そのおかしさに気付くことなく、紙切れを有り難く保存することしかしなかった排出事業者の重過失でもあります。

この状況下で、排出事業者として法的に取るべき対処法は、

「受領欄」に「処理済み」というスタンプ印が押された産業廃棄物管理票が返ってきた時点で、

即処理業者に「何ですか?これは~」と詰問し、

宮城県知事に、虚偽記載された旨の「措置内容報告書」を提出

でした。

ここは産業廃棄物管理票の法定記載事項ですので、おざなりにしてはいけない箇所です。

また、「運搬終了年月日」と「処分終了年月日」が空欄のように見えます。

ただし、これは画像撮影のアングル上の問題かもしれませんので、真偽のほどは、産業廃棄物管理票全体を写した画像を見ないことにはわかりません。

最後に、「滅菌」とあることから、件の処分業者の処理方法は「滅菌」だったと思われますが、

「滅菌」は、あくまでも「滅菌するだけ」ですので、滅菌後に廃棄物自体が消えて無くなるわけではありません。

そのため、中間処理(滅菌)後には、必ず「残さ」が残り、それを再び「焼却施設」等に運び、改めて減量化する処理が不可欠となります。

である以上、この病院が発生させた感染性廃棄物の処分は、「滅菌」で終わりではなく、「滅菌後の残さの最終処分場所」を明記した産業廃棄物管理票E票が返送されてこない限り、最終処分終了とはなりません。

病院と滅菌処理業者との契約においても、「滅菌処理後の残さの最終処分場所」が法定記載事項として書かれていたはずですし、書かれていなかったのであれば、排出事業者は委託基準違反で刑事罰の対象になります。

こうした産業廃棄物管理票の基本的な事項をまったく守っていなかったのであれば、委託者である病院は、排出事業者としての責任を果たしていなかったと言わざるを得ません。

自らの責任を把握していなかった病院と、踏み込みの甘すぎる報道をしたテレビ局の猛省を促したいと思います。

タグ

2024年3月28日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

第2回「第2条 定義」再資源化事業高度化法

(定義)

第2条 この法律において「再資源化」とは、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

2 この法律において「再資源化事業等の高度化」とは、次の各号のいずれかに該当する措置を講ずることにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。第四号において同じ。)の量の削減の効果が増大することをいう。

- 一 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。第11条第4項第五号ロ及びハ、第16条第3項第六号ロ及びハ、第20条第3項第六号ロ並びに第23条第一号及び第二号を除き、以下同じ。)の事業をいう。以下同じ。)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置

- 二 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置

- 三 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の量の削減のための措置

- 四 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

独断と偏見に基づく注釈

第1項

「再資源化」を「廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義しています。

廃棄物を、「部品」「原材料」「製品の一部」のいずれかとして利用できるように、「加工」や「選別」することが不可欠となります。

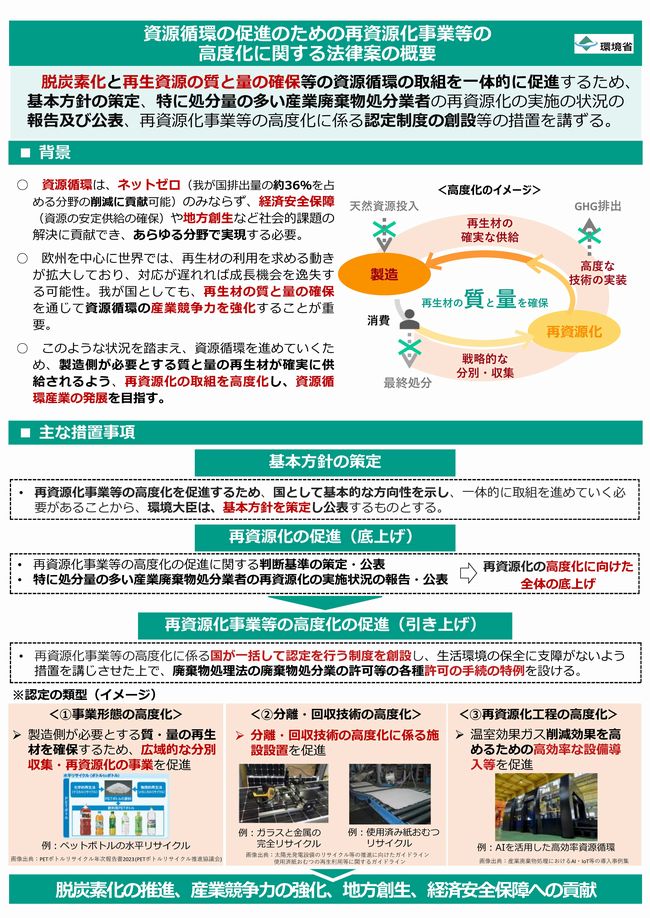

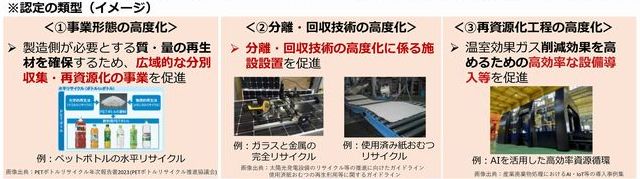

「法案の概要」では、

「ペットボトルの水平リサイクル」「ガラスと金属の完全リサイクル」「使用済み紙おむつリサイクル」の3つがその具体例として挙げられています。

第2項

「再資源化事業等の高度化」に該当する措置として、4種類の措置を限定列挙しています。

- 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。第11条第4項第五号ロ及びハ、第16条第3項第六号ロ及びハ、第20条第3項第六号ロ並びに第23条第一号及び第二号を除き、以下同じ。)の事業をいう)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置

- 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置

- 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置

- 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

第一号の「同法第11条第4項第五号ロ及びハ」以降の条文は、再資源化事業高度化法の欠格要件に該当した場合の規定ですので、事業内容を読み解く上では読み飛ばしていただいて大丈夫です。

「物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業」とされていますので、第一号は、製造・加工・販売事業者の需要ありきの措置となりますね。

第二号以下では、そのような「需要」の制限がありませんので、リサイクラー主体の事業計画にも当てはまる条件と言えます。

第2条の定義を読む限り、「リサイクル」あるいは「温室効果ガス削減」を目的とした事業であれば、ほとんどすべてを俎上に載せらせそうな気もしますが、メリットが非常に大きな特例措置ですから、後の回で見ていくこととなる、実際の申請条件や審査基準は非常に厳しく制限されることになるはずです。

タグ

2024年3月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

第1回「第1条 目的」再資源化事業高度化法

2024年3月18日付「再資源化事業者へのバフがキタァー「再資源化事業高度化法案」」でご紹介したとおり、新しいリサイクル法律案が国会に提出されましたので、恒例の(?)「まだ可決されていないのに、独断と偏見に基づく逐条注釈」を始めたいと思います。

第一章 総則

(目的)

第1条 この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

独断と偏見に基づく注釈

法律の制定目的が定義されています。

「温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため」に、

「廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進」し、

「環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与」することが目的となっています。

「温室効果ガスの排出削減」「再資源化技術・設備の高度化を促進」「環境保全と国民経済の健全な発展に寄与」が本法案のキーワードとなりそうです。

第1条を読んだ個人的感想としては、国が率先して「技術・設備の高度化を促進」というそもそもの法律の目的に、150年前の明治維新政府が採った「中央集権」的な臭いを感じてしまいました。

国(環境省)にしてみれば、「地方分権推進の流れに逆行することになっても、中央集権でスピーディーに高度化を進める必要があるのだ!」という強い危機感があったのかもしれませんが。

「地方自治体を軽視した復古的中央集権策」なのか?

それとも、「世界的潮流に対応していくための喫緊の国策解決手段」なのか?

条文をつぶさに見ていくことで、その答えがわかるように思います。

全条文は53条になりますので、全53回の連載になる予定です。

しばらくお付き合いいただければ幸いです。

タグ

2024年3月26日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

再資源化事業者へのバフがキタァー「再資源化事業高度化法案」

2024年3月15日付で、環境省から「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について」という発表がありました。

新しい法律案が閣議決定されたため、法律案がようやく国会に提出される運びとなりました。

「再生材の質と量の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化することが重要」と、なるほど、それは確かにそのとおり。

「再生材の質と量の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化することが重要」と、なるほど、それは確かにそのとおり。

でも問題は、その競争力を高めるために、どうやって「再資源化の取組を高度化するのか」よね?

「再資源化の促進(底上げ)」と「再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)」と、「促進」が2回も使われているので、ここに環境省の狙いがありそうだわ!

特に、「国が一括して認定を行う制度を創設」と「許可の手続の特例」は、太字かつ赤字で強調されていることに要注目かも?

これまで、「プラスチック資源循環促進法」その他リサイクル関連の法律が制定される度に、「許可の手続きの特例」が設けられてきましたが、今回の「再資源化事業高度化法(案)」では、これまでの諸法の弱点をすべて解消し、「対象となる事業者にバフをかけるんや!」という環境省の並々ならぬ意欲が感じられます。

ここで、「バフってなんだ?」と疑問に思った方が多いかもしれませんので、簡単にご説明しておくと、

ゲーム界隈で使用されている「能力やステータス値アップをもたらす効果」を示す用語です。

もっと噛み砕いた言い方をすると、「バフ」によって、一瞬にして能力値や特定のステータス値が急激に上がるため、ゲーム攻略が急激に容易になります。

ちなみに、「バフ」の反対が「デバフ」となり、「デバフ」されると、一気に弱体化してしまいますので、ゲームプレイヤーにとっては死活問題になりかねない環境変化となります。

詳細は、これから制定される法律や施行令を見ていくことが当然必要ですが、「再資源化事業高度化法(案)」の段階で、再資源化事業を検討している事業者にとっては「バフ」であり、既存の産業廃棄物処理業者にとっては「デバフ」となり得る条文があります。

再資源化事業高度化法(案)

第18条(廃棄物処理法の特例) 認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第7条第6項又は第14条第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。

2~4 (略)

5 第16条第2項第七号に掲げる事項が記載された高度分離・回収事業計画について同条第一項の認定を受けた認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に記載された当該廃棄物処理施設を設置することができる。

これまでのリサイクル関連の法律では、「処理業許可」については、特別法の規定により、廃棄物処理法に基づく許可を不要とするものが多々ありましたが、「都道府県知事から廃棄物処理施設設置許可を取得すること」までは免除されていませんでした。

これまでのリサイクル関連の法律では、「処理業許可」については、特別法の規定により、廃棄物処理法に基づく許可を不要とするものが多々ありましたが、「都道府県知事から廃棄物処理施設設置許可を取得すること」までは免除されていませんでした。

しかし、この「再資源化事業高度化法(案)」では、とうとう、第18条第5項で「廃棄物処理施設の設置許可も不要」となり、いよいよ、国(環境省)の認定一本で、あらゆる「業許可」と「施設設置許可」の取得不要となります。

近時、多くの地方において、主に最終処分場や焼却施設等の設置で地域住民と事業者間で紛争が生じ、事業化がまったく進まないという状況が起きています。

「再資源化事業高度化法」が成立し、国一本の認定だけで良いとなると、たとえ地域での紛争があったとしても、住民の意思や地方自治体の思惑とは無関係に、施設の設置と再資源化事業の操業が可能となります。

考えようによっては、これまで培われてきた国と地方の役割分担や信頼をご破算にしかねない、極めて中央集権的な法律とも言えます。

もちろん、「再資源化事業高度化法(案)」の対象となる「認定高度分離・回収事業者」は、「あまねく全ての産業廃棄物処理業者」ではなく、「再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減の効果が増大する」ような事業を行う者だけとなりますが、既存の産業廃棄物処理業者や、現在紛争状態の事業者にとっては確実に“デバフ(=不利な戦いを強いられる)”となる要因となります。

バフを受けた認定事業者は、地元説明会や数度に渡る地方自治体との協議をすっ飛ばして、いきなり全国展開も可能。

かたや、認定の対象事業にあてはまらない既存業者は、これまでと同様に、地元住民との利害調整と地方自治体との協議が不可避となるからです。

なんだか、明治維新直後の中央集権国家樹立のための諸政策の再来のようにも見えます。

「政商」のような権力と結託する輩や、外国資本に食い荒らされないような対策が不可欠であると思います。

その一方で、「再資源化事業高度化法」の対象となる事業を始めよう、あるいは拡大しようと思っている既存企業にとっても、大きなチャンスになります。

海外資本や怪しい資本に浸食される前に、志のある国内資本企業が速やかに地保を固めるきっかけにしていただくことを望みます。

タグ

2024年3月18日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:再資源化事業高度化法

最終かつ究極の解決方法

1997年に大阪府北部の豊能(とよの)・能勢(のせ)両町で発生した高濃度のダイオキシン類を含む焼却灰の後始末が、ようやく進むことになりそうです。

2024年3月4日付 NHK 「ダイオキシン廃棄物問題 豊能町に最終処分場つくり埋め立てへ」

大阪・豊能町と能勢町で作る組合が管理するダイオキシンを含む廃棄物の処分をめぐる問題で、大阪・豊能町は町内に最終処分場をつくり廃棄物を埋め立てて処分する方針を固め今月(3月)から現地でボーリング調査を行うことを明らかにしました。

「豊能町内に焼却灰を埋めるためだけに管理型最終処分場を設置するのですか?そうなるとコストパフォーマンスが悪すぎるけど、町民の理解が得られるのだろうか?」と、部外者ながら勝手に心をざわめかしましたが、NHKの報道を読み進めると、

豊能町の上浦登 町長は4日の町議会で、仮置きしている場所近くにある老朽化した公共施設の再編工事にあわせて、地下に最終処分場もつくり埋め立てて処分する方針を明らかにしました。

組合によりますと、最終処分場は地下5メートルの深さにコンクリート製の構造物をつくりそのなかに廃棄物を入れて処理する計画で、来年3月までに完成させたいとしています。

とありますので、どうやら「遮断型最終処分場」を設置し、そこで焼却灰を永久に保管するという計画のようです。

過去の報道を検索すると、2021年1月25日付朝日新聞「最終処分場に地元反対 決着遠く 豊能ダイオキシン問題」で、

19年の豊能町長選で初当選し、現在は組合管理者を務める塩川恒敏氏は鉄筋コンクリートで仕切った遮断型最終処分場を造って処分する方針を示してきた。20年度組合予算にはボーリング調査費など計約2500万円を計上した。

と、2021年時点から遮断型処分場設置の構想が明らかにされていました。

遮断型最終処分場であれば、雨水が処分場内に浸透することはありませんので、廃棄物の管理手段としては最高の安全性能を期待できます。

その代わりに、焼却灰からダイオキシン類が消えたり、焼却灰自体が雲散霧消したりすることは有り得ませんので、文字どおり永久に保管(封じ込め)し続ける必要があります。

「遮断型最終処分場」は、廃棄物処理法における専門用語ですので、具体的なイメージが湧きにくい方は、

国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センターが公開している「循環・廃棄物の豆知識」の「遮断型最終処分場」を読んでみてください。

簡潔、かつ平易に要点を解説してくれていますので、遮断型最終処分場の概要がわかると思います。

さて、これから設置される予定の遮断型最終処分場は、まさに前世紀の負の遺産である「コンクリート固化された焼却灰」を封印し続ける場所となりますので、数十年後には「文化遺産」になっている可能性もあります。

上述したとおり、遮断型最終処分場はこれから永久にも等しい長期間の管理が必要となりますので、管理型最終処分場ほどではないにしても、それなりの管理コストが掛かります。

そこで、「記念館」や「記録センター」としても整備をし、見学者から入場料を徴収しつつ、遮断型最終処分場を教育や啓発の場としても活用してはどうでしょうか?

そこで、「記念館」や「記録センター」としても整備をし、見学者から入場料を徴収しつつ、遮断型最終処分場を教育や啓発の場としても活用してはどうでしょうか?

過去に起きた出来事を無かったことにはできませんが、現実を直視した上で、苦難から学んだ教訓を後世の人に伝えることには大きな意義があります。

「未来に向けてどのような記録や教訓が残せるか?」という視点に立つと、豊能町及び豊能町民の遮断型最終処分場を設置するという決断(もちろん、町民の総意というわけではないと思いますが)には、歴史的な偉業となる可能性を感じました。

遮断型最終処分場を「負の遺産」あるいは「負債」ではなく、何らかの「資産」として活用していただくことを期待しております。

タグ

2024年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の返送期限

基礎中の基礎のお話ですが、意外と誤解をしている方が多いため、詳細を解説したいと思います。

マニフェストの返送期限だって?

マニフェストの返送期限だって?

産廃管理検定3段(通信講座)の僕にとっては愚問。

答えは、「収集運搬終了後10日以内に、僕の手元にB2票が届かない場合は、即、収集運搬業者の違反」

よって、その収集運搬業者には始末書を提出してもらう必要があるね!

あなたは「廃棄物処理法」の条文を読んだことが無いのですか?

それとも、「産廃管理検定(筆者注:架空の検定試験です)」の教科書にそう書かれていたのですか?

正しくは、

廃棄物処理法第12条の3 第3項

産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)

廃棄物処理法施行規則第8条の23

法第12条の3第3項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から10日とする。

とあるように、

「運搬終了後10日以内に写しを送付しなければならない」であり、「排出事業者に10日内に写しを到達させねばならない」ではありません。

つまり、収集運搬業者が運搬終了日から10日以内にB2票を送付していさえすれば、排出事業者に運搬終了日から11日後にB2票が到達したとしても、何の問題もありません。

「送付」と「到達」の定義について、

「『管理票の交付の日から90日以内』に、産業廃棄物管理票の写しの送付を受けない」場合に必要な「措置内容報告(廃棄物処理法第12条の3第8項)」と混同してしまっている人が多いように思えます。

「送付」と「写しの送付を受ける(=到達)」とは、意味するところが大きく異なりますので、法律の条文を正しく理解しておきたいところです。

また、そもそものお話として、

産業廃棄物管理票の写しの返送日がそんなに気になるのであれば、紙の産業廃棄物管理票ではなく、電子マニフェストを1日でも早く導入すべきだと思います。

電子マニフェストであれば、

・処理業者にとっては、産業廃棄物管理票写しを返送するための「郵送費」が不要

・オンラインで即時の処理終了報告が可能

・処理終了報告が所定の期間内に未完了の場合は、自動的にアラート通知が来る

等の大きなメリットがありますので、生産性を向上させるためにも、紙から電子へと切り替えをすべきだと考えます。

以上、今回は基礎中の基礎のテーマではありましたが、実務上頭を悩ませる方が非常に多い内容でもあるため、皆様の所属先においても改めて確認と活用の機会としていただければ幸いです。

タグ

2024年2月26日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:産業廃棄物管理票(マニフェスト)

技術革新に期待

人工衛星から地表の変化状況をモニターし、そのデータを不法投棄監視に活用するという取組みを広島県が全国初で開始したそうです。

2024年2月8日付 毎日新聞 「宇宙から廃棄物の不法投棄を監視へ 広島県が都道府県で初導入」

広島県は8日、2024年度から合成開口レーダー(SAR)を搭載した人工衛星のデータを利用し、山林などへの廃棄物の不法投棄を監視するシステムを国内の自治体で初めて導入すると発表した。これまでは住民からの通報や人力でのパトロールに頼るほかなかったが、春以降は宇宙からの目が力を貸してくれる。

SAR衛星は、電波を地球に向けて照射し、反射を解析して地表面の様子を調べる。県は費用対効果を考えて無料で得られる地表面の観測データと比較し、不自然な変化から不法投棄の兆しをつかむシステムを作り上げた。10日ほどの周期でデータを更新し、システムが変化を知らせたら、実際に現地へ行って不法投棄を確認する仕組みだ。県の担当者は「夜間でも曇天でも問題なく監視できる。人工衛星で監視していることを広く周知し、不法投棄を未然に防ぎたい」と意気込む。

思い返すと、約20年前「航空写真で不法投棄現場を発見する!」という取組みが流行していました。

この当時、航空写真を解析するのは人間の目でしたので、未知の不法投棄現場を航空写真から発見することは至難の業だったと思います。

なにより、航空機を飛ばして地域全体をくまなく撮影する経費が非常に高いという問題がありましたので、頻繁に撮影ができないという最大の弱点がありました。

しかし、合成開口レーダー(Synthetic Aperture Radar)による観測の場合は、打ち上げ済みの人工衛星が収集するデータであるため、記事で触れられているとおり、比較的頻繁に更新できるという利点があるようです。

しかし、合成開口レーダー(Synthetic Aperture Radar)による観測の場合は、打ち上げ済みの人工衛星が収集するデータであるため、記事で触れられているとおり、比較的頻繁に更新できるという利点があるようです。

こうなると、県庁舎にいながらにして、県土全体の異変を察知することも十分可能と思われます。

さらに、SAR画像の活用は、林野庁が「合成開口レーダ(SAR)衛星を活用した山地災害判読ガイドブック」を公開しているように、既にかなり普及をしているという強みもあります。

行政機関においても人手不足が年々進むことが確実ですので、これがうまく行けば、広島県以外の全国の地方自治体にとっても朗報となりそうです。

もちろん、人間による監視活動自体は非常に重要ですが、SAR画像を活用することで、現場監視の無駄撃ちを減らすことが可能となりますので、広島県の目論見どおり、より重要な局面へ人手を割くことが可能となることでしょう。

県は新年度予算にシステムの運用に600万円、改良などに400万円を計上。将来的には監視をシステムに任せ、人的資源は現地確認や指導などに注力させたいという。

初年度の予算は総額で1千万円となるようです。

行政用のシステム開発費としては良心的な価格設定かと思いますし、年間1千万円の投資で、おそらく数十人から数百人分の移動コストと労働時間の節約につながる可能性がありますので、大変効率的な投資と言えます。

そう考える根拠をお示しすると、

たとえば、片道1時間掛かる山間部に職員2人で出張する場合、ざっと計算すると、出張旅費やガソリン代、高速道路料金等を合算すると、5千円から1万円程度のコストが掛かります。

週3回、2人ペアで出張する場合、月にすると6~12万円、年にすると72~144万円のコストとなります。

これは出張コストだけの合算ですので、その他、職員が報告書作成に要する時間給や超過勤務手当の対応も必要となるため、実際にはさらに多額のコストが発生します。

これらの総コストに、県庁とその地方機関の数を掛け算することになりますので、初年度は別として、システム開発が落ち着く頃には運用費を上回るコスト削減効果が見込めそうです。

広島県の取組みが成功裏に終わり、全国に波及するようになると、不法投棄の監視が一気に効率化できそうです。

個人的に大いに期待しております!

タグ

2024年2月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

「無い」ことはなかったはず

2024年1月23日付 NHK 「北杜産廃問題で調査委が再発防止策めぐり意見交換 山梨」

北杜市に運んだ大量の建築廃材を業者が違法に保管している問題で、県の対応を検証する調査委員会が23日開かれ、情報共有や事務対応マニュアルの改善など再発防止策をめぐって意見が交わされました。

(中略)

会合では前回、関係職員に行った聞き取りで、情報共有のあり方に課題があったことや、指導や命令を出す明確な基準がないとわかったことを踏まえ、県の対応への評価と再発防止に向けた意見が交わされました。

「指導や命令を出す明確な基準がないとわかった」というのは、いささか乱暴すぎる総括に思えます。

と言いますのも、行政機関において、完全に個人の独断と意思に基づいて仕事を行う余地はほぼ無いからです。

廃棄物処理法に基づく規制を行う場合、その根拠は言うまでもなく廃棄物処理法です。

少なくとも、命令を出す根拠や基準は、廃棄物処理法で「改善命令」や「措置命令」として明文化されています。

この委員会で議論されているところの「指導の基準」とは、

「立入検査を週1回の頻度で行い、2回連続で不適切な状態を認めた場合は、書面で改善すべき点を指導する」といった、懇切丁寧なマニュアル、というよりはスクリプトを指しているのかもしれません。

たしかに、「何が違法で、何が適法か」といった、具体的な場面と判断基準をマニュアル等で例示することは、実務面では非常に重要です。

しかし、それが「箸の上げ下ろし」のような枝葉末節まで決めたスクリプトに匹敵する精度が必要かと聞かれると、「そこまでやる必要はない」と、筆者自身は思っています。

しかし、それが「箸の上げ下ろし」のような枝葉末節まで決めたスクリプトに匹敵する精度が必要かと聞かれると、「そこまでやる必要はない」と、筆者自身は思っています。

「テレアポ」や「特殊詐欺」のように、ある程度制限された状況下で、自分にとって望ましい選択に相手を誘導するという目的の場合は、精緻なスクリプトを準備することも有効かもしれませんが、海千山千の悪徳業者が相手では、事前に想定したスクリプトが役に立つとは思えないからです。

もちろん、繰り返しになりますが、悪徳業者の様々な主張や言い訳を例示し、その矛盾点を追求する方法などをマニュアルに例示することは非常に有効です。

マニュアルとスクリプトの違いは、

マニュアルには、対人関係において利用者の創意工夫を許容する余地がありますが、

スクリプトは、利用者に対し指示に従うことだけを求める

というものがあります。

もう一つ、「そんな奴おれへんやろ〜」と思ってしまった内容は、

この中で出席した委員からは県の対応について、違法性があるとは言えないとか不適切な部分もあり反省すべき点はあったなどという評価が示されました。

の「違法性があるとは言えない」という部分。

無意味な指摘だと思いました。

廃棄物処理法に基づく規制で、違法な方法で公務を行う方が難しいからです。

「痴漢目的で立入検査を行う」とか、「付きまとうために、産業廃棄物処理委託契約書の閲覧を要求する」といった、どれもかなりの変態行為しか想像できません。

おそらくは、「改善命令を出す時期が遅くなったことに違法性は無かった」くらいのニュアンスだろうとは思いますが。

ちなみに、私の公務員時代の同僚には、工場の浄化槽に立入検査に行った際、急にもよおしてきたのか、浄化槽の裏手で立小●をしようとし、工場の人から「何をやってるんですか!ここは工場の敷地内ですよ」と注意されるという剛の者がいました。

この場合は、違法性がありますので、本当にヒヤヒヤしました(汗)。

あらぬ方向に脱線してしまいましたので、本題のNHKの報道に戻りますが、

再発防止に向けて関係部署間での情報共有と連携の強化や改善命令などを出す場合の判断基準を具体化するなど事務対応マニュアルを改善すべきだなどといった意見が出されました。

「事務対応マニュアルを改善すべき」という結論には賛成です。

山梨県においてこれまで培われてきた知見や方針を、マニュアルとして明文化していただき、これまでよりもさらに高いレベルで業務に取り組むための契機としていただくことを期待しております。

タグ

2024年2月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

需要の平準化

メディアではほとんど取り上げられていませんが、個人的に興味深く思う広報が国土交通省からありました。

2024年1月24日付 国土交通省 「引越時期の分散に御協力をお願いします!」

引越は、3月から4月にかけて依頼が集中します。

ピーク時期の引越を避けるなどの引越時期の分散に御協力をお願いします。1.引越時期の分散について

例年、引越事業においては、3月から4月にかけて依頼が集中しているため、国土交通省では、引越時期の分散に向けて経済団体等を通じて利用者の方々に呼びかけを行っているところです。

引越時期の分散については、引越サービスの利用者の方々にも大きなメリットがあり、例えば、昨年、引越時期を最繁忙期から避けていただいた利用者の方々から、以下のような声が上がっています。【引越サービスの利用者の方々からの声】

『3月末の土日の引越と比べて、引越代金が安くなった』

『会社の従業員の引越に係るコストを抑えることができた』

『3月の最終週から引越時期をずらすことで、予約が取りやすくなった』例年、引越時期の分散にご協力いただいているところですが、依然として3月・4月に依頼が集中しています。

つきましては、本年の引越におかれましても、ピーク時期の引越を避けるなどのご協力・ご検討をお願い致します。

引越時期が集中していることの弊害はよくわかりますので、こうした呼びかけを続けることは非常に重要だと思います。

しかし、一事業者の立場で、現状できることはほとんど無さそうにも思えます。

やるとするならば、人事異動の時期を大幅に変更するしかありませんが、それを行うと社内のシステム全体に波及する可能性が高いと思われます。

また、大学等の進学のために引越しをする人の場合、3月末に需要が集中せざるを得ませんので、「引越時期の分散」は「言うは易く行うは難し」という印象です。

さて、引越業その他の運輸政策を論ずることが当ブログの趣旨ではありませんので、引越時期の分散についてはこれくらいで止めておきます。

国土交通省の発表を読んでまず思ったことは、「産業廃棄物処理業界でもよく聞く話だなあ」ということです。

産業廃棄物処理業界の場合は、「3月下旬から4月上旬」という決まった期間ではなく、顧客排出事業者の「決算期」ですので、一応企業ごとに分散する可能性は高いですが、それでも、「9月」や「3月」に処理依頼が急増することが多いと思います。

引越の場合も、「見積」「契約」「引越作業」と、それなりに長い期間が必要となりますが、

産業廃棄物処理委託の場合は、「見積」「契約」「収集運搬」「中間処理完了」と、より煩雑な手続きと、より長い期間が必要となることがほとんどです。

継続取引の場合は、「見積」と「契約」を省くことができますが、

継続取引の場合は、「見積」と「契約」を省くことができますが、

「決算期となる月末までに回収、処分、そして支払いまで終わらせたい!」と、通常よりも短いスパンで処理することが求められることも多いため、急激に増える需要への対応に大わらわ、という処理企業が多そうです。

こうした状況下では、不適正処理を擁護するわけではありませんが、不法投棄や産業廃棄物管理票の虚偽報告に走ってしまう業者が出てしまう可能性があります。

「在庫品」や「サンプル品」等、排出事業者が市場に絶対に流出させたくない産業廃棄物の処理を急ぐ場合、これが現実のリスクとなり、オークションサイトで転売されたという事例が多々あります。

このように、決算期を前にした無理な産業廃棄物処理委託は、排出事業者にとっても、産業廃棄物処理業者にとっても、決して望ましいものではありません。

排出事業者側としては、「引越分散」と同じく、「計画的な産業廃棄物処理委託を心掛ける」しかなさそうですので、

受注をする側の産業廃棄物処理企業の工夫がキモとなりそうです。

「早めに依頼していただければ、料金をお安くしておきます」では、芸がありませんし、何より委託契約書記載事項の変更手続きが必要となりますので、委託料金だけは変更しないように死守したいところです(笑)。

その代わりに、「中間処理ライン投入の瞬間から、処分完了までの動画や写真をまとめた処分完了報告書を提供します」とか、「事前の日程調整は必要ですが、排出事業者立会いの下で処分します」といった、安全・確実な処分を可視化して提供する方法もあります。

最近では、「立ち会い」の代わりに、「遠隔地でもオンラインで視聴」してもらうことも可能かと思います。

ただし、筆者個人としては、単なる会社案内ではなく、産業廃棄物が確実に処分された状態までを確認する場合は、オンラインで一部始終を見届けることは困難であるため、現地での立ち会いを推奨いたしますが。

上記は、記事を書きながら思いついた一例でしかありませんので、顧客にヒアリングをする過程で、もっと良い提案がたくさん見つかることと思います。

産業廃棄物処理企業にとっては、適切な人員配置や安定的な利益確保のためにも、需要の平準化が年々重要性を増すはずです。

自社と従業員の両方に大きなメリットが発生する取組みだと思いますので、今すぐ取り組んでみてください。

タグ

2024年1月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news