最新情報

犯意なき犯罪

事業活動から発生したプラスチック製廃棄物は、「業種」「発生量」と関わりなく、すべて「産業廃棄物」になります。

その産業廃棄物となる廃プラスチック類を、家庭ごみ回収場所に不法投棄した容疑で、訪問看護事業所職員が逮捕されました。

2023年7月11日付 京都新聞 「訪問看護事業所の廃棄物2キロ超、家庭ごみとして投棄 容疑の職員3人逮捕」

3人の逮捕容疑は、共謀し、5月12~26日の3回にわたり、同法人が運営する「ほほえみ」の事業活動で出たプラスチック類など計2・89キロの廃棄物を、家庭用の一般ごみとして東山区の歩道に投棄した疑い。

府警によると、「ほほえみ」では市の家庭ごみ有料指定袋に、新型コロナウイルスの検査キットやゴム手袋、医療用ガウンなどを入れて捨てていたという。

残念ながら、犯罪であることに違いはありませんが、「産業廃棄物の不法投棄に該当する」とは夢にも思わず、適切な処理と信じ切っていたものと思われます。

市の有料ごみ回収袋を購入し、家庭ごみ回収日に堂々と産業廃棄物を出していた様子からは、「安く済ませるために不法投棄してやろう」という悪意は感じられません。

そのため、「いきなり逮捕」ではなく、「まずは、京都市当局が産業廃棄物としての処理委託を行政指導」してあげるのが妥当だったようにも思いますが、犯罪行為である以上、行政指導をすっ飛ばし、いきなり逮捕されたことに驚きはありません。

府警の説明では、新生十全会職員の容疑者は「(不法投棄を)指示した覚えはない」と一部否認している。府警は今後、同法人についても廃棄物処理法違反の容疑で書類送検する方針。

たしかに、「不法投棄しろ!」と、明確な犯罪を指示したことは無かったものと思われますが、産業廃棄物としての正しい処理方法を指示していない以上、結果的には不法投棄を黙認した形にしかなりません。

「ごみ回収場所にごみを置いて何が悪い?」と思っている人、あるいは企業は驚くほど多いもので、

今回の事件のような不法投棄をしていながら、自分が犯罪行為をしているとは考えず、むしろ社会規範に忠実で善良な人間と信じている人は驚くほどたくさんいらっしゃいます。

しかしながら、家庭ごみの個別回収や拠点回収は、住民だけが対象となる行政サービスであり、営利か非営利かを問わず、何らかの事業活動を行うことを目的として活動する組織が「タダ乗り」して利用することは許されていません。

法治国家である以上、「違法とは知らなかったので、許してチョンマゲ(死語)」が通用しないことは、皆様ご存知のとおりです。

とはいえ、小学校等の義務教育で「犯罪とは何か」を懇切丁寧に教育する暇は、社会的にありませんので、

「法律の罰則を知っているかどうかは自己責任」という、なかなか世知辛い現実となっています。

今回の記事が、そんな日の当たりにくい現実を照らし出し、犯意なき犯罪を防止するささやかな灯りとなれば幸甚です。

タグ

2023年7月12日 | コメント/トラックバック(2) |

カテゴリー:news

家電リサイクル実績(令和4年度)

2023年7月6日付で、環境省から、家電リサイクル実績(令和4年度)が発表されました。

環境省発表

「令和4年度における家電リサイクル実績について」

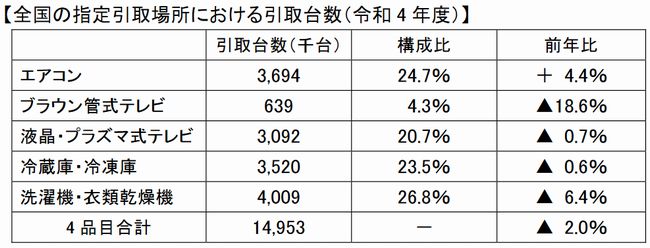

2. 指定引取場所における引取りの状況

令和4年度に全国の指定引取場所において引き取られた廃家電4品目は約1,495万台(前年度比約2.0%減)であり、内訳を見ると、エアコンが約369万台(構成比約25%)、ブラウン管式テレビが約64万台(同約4%)、液晶・プラズマ式テレビが約309万台(同約21%)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が約352万台(同約24%)、電気洗濯機・衣類乾燥機が約401万台(同約27%)となっています。

※この表のみ、経済産業省発表資料より転載

昨年の「家電リサイクル実績(令和3年度)」紹介の際に予測したとおり、令和4年6月下旬は観測史上まれに見る暑さでしたので、令和4年度は「エアコン」の引取台数が増加しました。

他の家電はすべて引取台数が減少しています。

3.再商品化の状況

家電メーカー等の家電リサイクルプラントに搬入された廃家電4品目は、リサイクル処理によって鉄、銅、アルミニウム、ガラス、プラスチック等が有価物として回収され、全社において法定基準を上回る再商品化率が引き続き達成されました。

全体では、エアコンで93%(法定基準80%)、ブラウン管式テレビで72%(同55%)、液晶・プラズマ式テレビで86%(同74%)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫で80%(同70%)、電気洗濯機・衣類乾燥機で92%(同82%)と、法定基準を上回る再商品化率が引き続き達成されました。

タグ

2023年7月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

不法投棄と不適正保管の境目

建設会社が廃材を不法投棄した容疑で、法人と役員が書類送検されました。

2023年7月5日付 チューリップテレビ 「「廃棄物ではない…薪として利用できるから」産業廃棄物処理法違反で書類送検も否定 県議選に出馬していた72歳会社役員 富山・立山町」

通常、産業廃棄物の不法投棄、あるいは不適正保管であれば、富山県が告発を行うところですが、本件は、立山町が告発をしたとのこと。

町役場の業務性格上、刑事告発手続きに精通した職員がいるとは考えにくいので、「富山県との連係プレーか?」等、背後の動きを色々と妄想してしまいました。

さて、被疑者の言い分は、

・不法投棄ではなく、一時保管

・置いていた物は、ゴミではなく、薪木利用可能な木材

・保管量はそれほど大量ではない

という3点のようです。

このうち、「ゴミではなく、薪木利用可能な木材」については、ゴミの占有者の主観でしかありません。

このうち、「ゴミではなく、薪木利用可能な木材」については、ゴミの占有者の主観でしかありません。

仮に薪木であったとしても、それを「みだりに」捨てた場合は、不法投棄したことになります。

また、「(放置されていた)廃棄物が少量なら不法投棄にならない」わけでもありません。

尿を入れたペットボトルを捨てた容疑で逮捕された実例があることからも、量の多寡が問題ではないことがわかります。

実務的には、「一時保管か否か」が、このようなケースで論点となるテーマです。

テレビ報道された画像を見ると

※画像は上掲のチューリップテレビサイトより転載させていただきました。

空き地に漫然と放置、というよりは不法投棄された物にしか見えません。

もちろん、この感想は私個人の主観でしかありませんが、「保管」と主張したいのであれば、極めて紛らわしいやり方だったと言わざるを得ません。

こと廃棄物においては、「自社の土地だから、どんな置き方をしても許される」わけでもありません。

今回の報道は、「占有者の主観」と「世間の常識」、「不法投棄」と「不適正保管」の違いを考える上では、非常に興味深い事例と言えます。

そこで、「不法投棄」と指弾されないような「適切な保管」を行うためのポイントを考えてみました。

第1 「周囲に囲いを設置」、あるいは「専用の保管容器内で保管」

第2 「廃棄物の飛散流出防止措置を講じる」

第3 「廃棄物保管場所であることを示す掲示板を掲示」

いわゆる「産業廃棄物の保管基準」を引用しただけのポイントですが、どれも簡単にできる内容です。

具体的には、囲いを設置できないのであれば、「保管コンテナ」を敷地に置き、そのコンテナ内で廃棄物を保管する。

野ざらし、雨ざらしにならないように、ふた、あるいはシート掛けを厳重に行い、廃棄物を飛散流出させない措置を取る。

もちろん、囲いやコンテナ容器の高さを超える量になるまで、廃棄物を滞留させないことも必要です。

報道された画像を見る限り、この画像だけでは、

「不法投棄」と断定することはできませんが、

上記の第1から第3の全てを欠いた「不適正保管」には当てはまるように思えます。

元々、廃棄物の世界では「自分の土地だから、何をしようと自分の自由」ではなく、廃棄物の置き方からして法律で基準が定められています。

他者からの視線を意識するためにも、「保管基準」を意識し、他者から誤解されない保管を行ってください。

タグ

2023年7月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

内部告発

2023年6月20日付 HTB北海道ニュース 「ストライキ決行のバス会社 土の中から“大量の産業廃棄物” バス停の土台まで 千歳相互観光バス」

土の中から出てきたのは大量の産業廃棄物。組合側との対立が続く千歳市のバス会社が、隣接する土地にバスの部品などを不法投棄していたことがわかりました。

(中略)

千歳市で路線バスを運行する「千歳相互観光バス」の本社周辺から出てきた大量の産業廃棄物。

労働組合によりますと2004年に当時の営業所長が、運転手らにバスの修理などで交換した部品などを埋めさせていたという証言があるといいます。

労使の対立が続く中、組合側が交渉カードの一環として、会社側の過去の違法行為を暴露したという形なのでしょうか?

不法投棄が本当に2004年に実行されたのだとしたら、残念ながら、刑事事件としての時効はとっくの昔に成立していますが(苦笑)。

言わずもがなですが、2004年当時このような不法投棄は既に犯罪でしたので、本当に会社側の指示に基づく不法投棄だったのであれば、反社会勢力顔負けの荒っぽい所業と言わざるを得ません。

事実かどうかわかりませんが、

事実かどうかわかりませんが、

「運転手に」「バスの交換部品を埋めさせた」とありますが、

強制労働まがいの「穴掘り」と「不法投棄」をさせられた運転手は、何の疑問も感じなかったのでしょうか?

誰一人「これは犯罪なのでは?」と声を上げなかったのだとしたら、

「苦言を呈することなど考えられないほどの強権的風土だったのか?」と、

色々な想像が膨らみます。

使用者側に大きな問題があったのは事実かと思いますが、

労働者である運転手が不法投棄に関与していたのであれば、その運転手も犯罪の共犯者となってしまいますので、

労働者側も「犯罪の定義」を自らわきまえる必要があると言えます。

不法投棄は、誰がどう見ても「犯罪」とわかる行為だと思いますので、使用者と労働者の双方から今まで異論が出てこなかった状況を大変残念に思います。

労使問題が解決した暁には、労使共同で不法投棄が実行された背景を真摯に自省していただきたいものです。

タグ

2023年7月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

PCB処理に関する罪と罰

気が付けば1カ月ぶりの記事更新となります。

世間様のことはいざ知らず、私の中では、「四半期ごとに新年を迎えた気になる」ことをルールとしておりますので、7月という夏季の始まりに伴い、これまでの季節の振る舞いを反省しつつ、リセットした気分で新たに励んでまいります。

「新年」の効用は非常に大きいものがありますので、皆様にもお薦めです(笑)。

記事更新を停止している間も、日々廃棄物関連のニュースだけは収集しておりましたので、少し古い記事になりますが、考えさせられた記事を1つご紹介します。

2023年6月16日付 朝日新聞 「有害な産廃処分を無許可業者に委託 市職員を戒告 区検も略式起訴」

人体に有害なポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む産業廃棄物の処分を無許可業者に委託したとして、島根県雲南市は15日、市の総合センターに勤務する40代の男性職員ら2人を戒告の懲戒処分にし、発表した。処分はいずれも8日付。

市によると、男性職員は2020年5月、PCBを含む変圧器やコンデンサーの処分を、島根県知事の許可を受けていない同市内の電気工事業者に委託。保健所に報告後、無許可業者だったことが判明したという。

市役所職員が、今さら無許可業者に処分委託をしてしまうという、ちょっと考えられないレベルの不祥事です。

PCB廃棄物の保管届を長年提出していたはずですから、雲南市役所が、PCB廃棄物の正しい処理ルールを認識していなかったとは思えないからです。

地方自治体としては、PCB廃棄物の処理に関して、

「業者の選定基準」や「業者との契約方法」、「業者への発注方法」等の詳細を、必ず事前に決めていたはずです。

もちろん、ルールを守るかどうかは人間次第ではありますが、法律を遵守する義務がある地方自治体としては、「職員の意識任せ」で良いはずはありません。

組織内の決裁手続きで、複数の人の目を通して職員のルール違反行為を防ぐことになってはいますが、決裁判を押した人間に法律の知識が無い場合は、「無意味な承認手続き」と化していたのかもしれません。

いずれにせよ、「規定の整備」と「内部チェック」は、遵法体制推進のために欠くことのできない両輪となりますので、各組織において、不断の意識と取組みを継続したいところです。

地方自治体として一番よろしくなかったところは

市は21年1月、業者の産廃保管場所などでPCB濃度を調査。その結果、「人体や環境への影響は極めて少ない」と判断し、事案を公表していなかった。

という部分。

「環境被害の有無」ではなく、

「無許可業者にPCB廃棄物処理を委託した」ことこそが問題の本質であったことを、市当局が認識していなかったことになるからです。

問題の本質がわかっていないと、事後の収束方法が当然不適切になるという、典型事例と言えましょう。

「法律違反をした個人を罰すれば終わり」では、再び同種の事件が起きる構造的な欠陥に目をつぶることになりがちです。

さて、無許可業者への委託は、廃棄物処理法上も、PCB特措法上も重大な犯罪行為であることは間違いありませんが、

同種の事件においては起訴すらされないケースが多いことから考えると、

雲南区検は今年5月、男性職員を廃棄物処理法違反罪で略式起訴し、雲南簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。

「罰金50万円」とは、一地方公務員が背負う罰としては、極めて重いものでした。

幸い(?)、地方公務員法上、罰金刑だけでは免職にはなりませんが、公務員における「50万円」という金額は、「一月分の月収以上の大金」と思われますし、今後の市役所内での昇進はほぼ見込めないことを考慮すると、「重大な過失はあったが、積極的な悪意は無かった行為」に対する罰としては、重すぎるもののように思えます。

また、捜査関係者によると、無許可にもかかわらずPCBを含む産廃の処分を市から受託したり、産廃を譲渡・譲受したりしたとして、市内の電気工事業の60代男性と松江市の電気機器製造業の70代男性の2人についても、雲南区検が廃棄物処理法違反やPCB特別措置法違反罪で略式起訴し、雲南簡裁が罰金50万円の略式命令を出している。

処理料金をどれだけ取っていたのかは不明ですが、「営利目的」で無許可営業をしていた人も、同額の「50万円の罰金」を科されていますが、「営利目的」と「不注意」が同じ重さの罰ということに、個人的には釈然としないものを感じました。

タグ

2023年7月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

抗議案件?

「抗議案件?」というタイトルにしましたが、

廃棄物処理法に関するブログであるため、

抗議すべき者としては、「答案をなくされた生徒」ではなく、「ヤマト運輸」を想定しています。

まずは、報道の該当部分をご覧いただきましょう。

2023年6月2日付 NHK 「全国学力テスト 名取の中学生28人分の解答紛失 採点できず」

ことし4月に行われた全国学力テストで、名取市の中学生28人分の解答が紛失し、採点できなくなっていたことが分かりました。

廃棄物として処理された可能性が高く、文部科学省は保護者らに謝罪し、希望者に再度テストを行うとしています。全国学力テストは、英語の一部を除いてことし4月18日に行われ、小学6年生と中学3年生およそ200万人が参加しました。

文部科学省によりますと、このうち名取市にある閖上小中学校の中学生28人が解答した用紙が集荷後に紛失し、採点や返却ができなくなっていたことがわかりました。

回収に来たヤマト運輸の従業員が、解答用紙が入った段ボールに、廃棄物処理業者に送る荷物の伝票を誤って貼り付けていたということです。

その後誤りに気付き、文部科学省やヤマト運輸が廃棄物処理業者や関連する工場を探したものの見つからず、解答用紙は廃棄された可能性が高いということです。

報道内容のおかしな点にお気づきでしょうか?

この報道では、

廃棄物処理業者に送る荷物の伝票を誤って貼り付けていた

と書かれています。

宅配便という業務の特性上、どこかを目的とする伝票を貼り付けていたのは確かでしょう。

しかしながら、この報道の表現に従えば、

しかしながら、この報道の表現に従えば、

「ヤマト運輸は一般廃棄物に該当する紙くずの運搬をしていた」ことになり、

「ヤマト運輸は一般廃棄物収集運搬業の無許可営業をしていた」ことになってしまいます(汗)。

これでは、企業としての名誉を傷つけられたことになりますので、報道表現の訂正を求めてもおかしくはないところです。

とはいえ、送り先の伝票を貼り間違えたやましさがあるため、おそらくそのような強硬な措置には出られないと思いますが。

種明かしをすると、「廃棄物処理業者」ではなく、「機密書類処理業者」に送ったものと思われます。

言うまでもなく、「廃棄物処理業者」と「機密書類処理業者」は、まったく別の種類の事業者となります。

もちろん、中には両事業を兼業している企業も実際にありますが、法律上は別種類の事業でしかありません。

宣伝になるのでリンクは貼り付けませんが、ヤマト運輸は「機密文書リサイクルサービス」という事業を全国展開済みです。

未開封のままボックスごと100%溶解するので、情報漏えいの心配はありません。溶解したものを完全リサイクルする、エコロジーな処理方法です。

と、同社HPでは謳われています。

たしかに、外部へ情報漏洩はしませんでしたが、

情報漏洩対策が徹底していたために、箱の中身をチェックすることなく、答案という機密情報を完全にこの世から消去してしまうという、皮肉な結末となりました。

ちょっとした不注意と過失から引き起こされた、典型的なヒューマンエラーでした。

タグ

2023年6月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和3年度実績)

2日前の令和2年度データに引き続き、本日は令和3年度データをご紹介します。

2023年5月30日に、環境省から、「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和3年度実績等)について」が発表されました。

1.産業廃棄物処理施設の設置状況(≒日本全体の産業廃棄物処理能力)

前年度に引き続き、令和3年度の産業廃棄物処理施設数は、前年度よりも31施設減少しました。

産業廃棄物処理施設数が前年度よりも減少するのは極めて珍しい状況です。

増減の主な内訳は、

中間処理施設が前年度よりも1施設増加

最終処分場が前年度よりも32施設減少

となっています。

前年度よりも施設数が増えた施設は下記の4施設です。

「廃酸・廃アルカリの中和施設(+13【前年度の施設数との比較、以下同様】)」

「廃プラスチック類の破砕施設(+48)」

「木くず又はがれき類の破砕施設(+20)」

「廃プラスチック類の焼却施設(+1)」

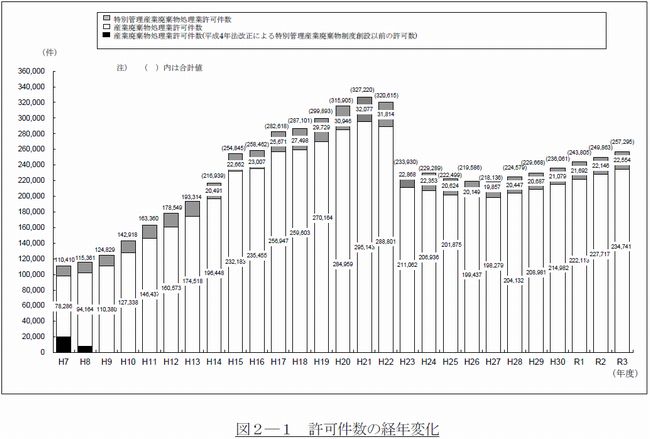

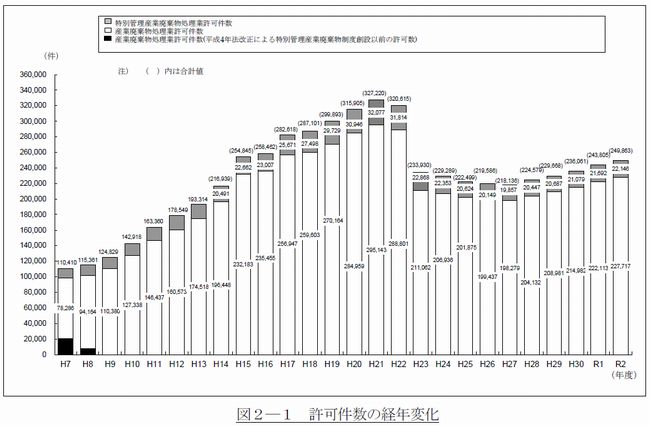

2.産業廃棄物処理業の許可件数

事業者数ではなく「許可件数」ですので、一社で複数の自治体の許可を取得した場合、その許可件数がすべてカウントされることになります。

2015(平成27)年以降、許可件数は増加傾向にあり、令和3年度は「257,295件」でした。

気がつけば、収集運搬業許可については、都道府県のみならず、個別の政令市の許可取得が必要だった時代の、平成15(2003)年度の総許可件数「254,845件」を上回る件数となっています。

積替え保管をしない限りは、都道府県だけの許可取得で足りる現在の状況を考えると、産業廃棄物処理業への新規参入が年々増えているように思えます。

既存の許可業者が新たな自治体の許可を取得するケースももちろんありますが、右肩上がりの増加傾向を見ると、既存業者の投資意欲だけでは説明が付かないからです。

自主的に業許可を廃止する「廃止届」は1,942件と、前年度よりも135件増加しています。

ということは、既存業者の廃業が進む一方で、やはり新規参入がそれを上回るペースで増えているように思えます。

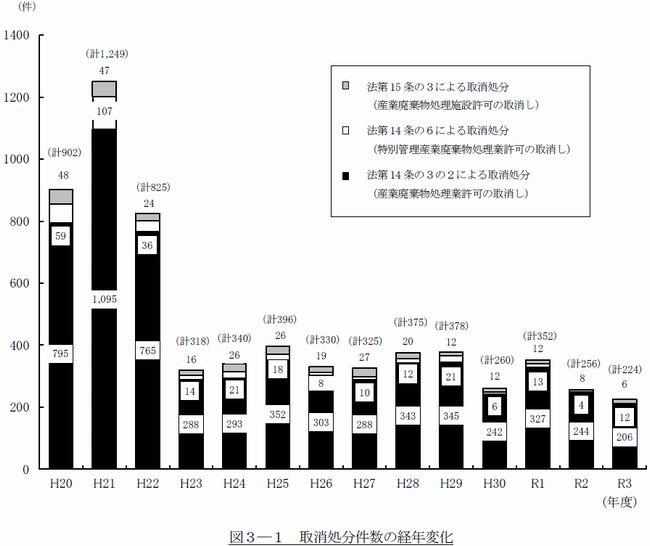

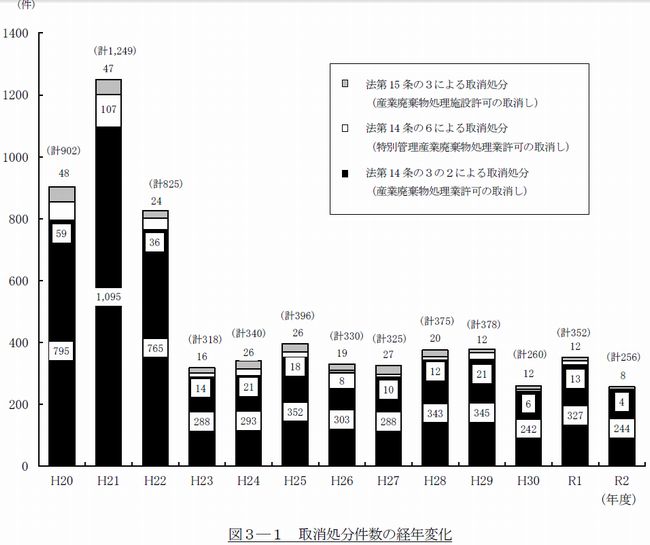

3.取消処分件数の推移

令和3年度の許可取消件数は、前年度よりも32件少ない224件でした。

近年の許可取消件数の減少傾向の理由は、正確な数字を取ったわけではありませんが、

欠格要件に該当した場合の「義務的取消」ではない、自治体に取消すか否かの裁量余地を残す「裁量的取消」が年々減っているためではないかと思います。

「不適正処理に目をつぶってくれる優しい(?)自治体が増えている」と言えなくもありません。

真面目な処理業者にとっては、あまり嬉しくはない状況ですね。

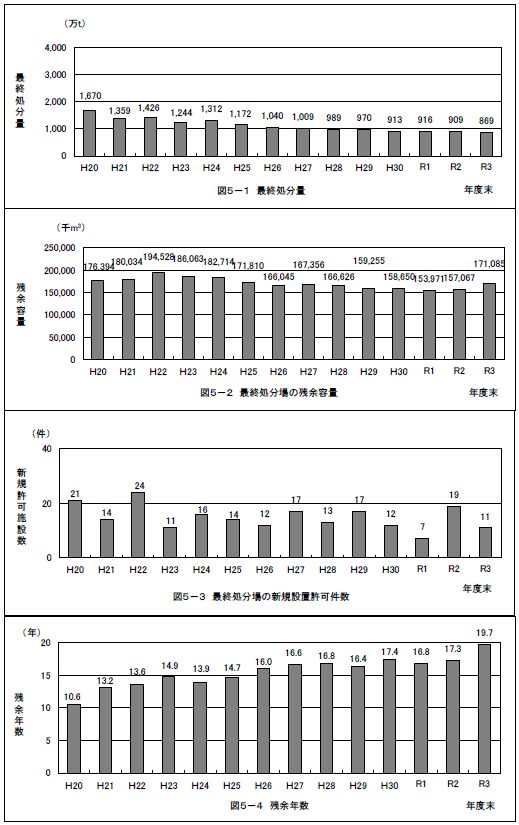

4.最終処分場の状況

令和3年度は、最終処分場の残存容量(埋立可能な容積)が前年度よりも1,402万立法メートル増加しました。

その一方で、最終処分量は、前年度よりも40万トン減少し、869万トンでした。

その結果、最終処分場にあとどれくらいの期間埋立てられるかの目安となる「残余年数」は、前年度よりも2.4年長くなり、19.7年となりました。

大規模処分場のオープンが相次ぐ一方で、最終処分する廃棄物の量は減少している状況は、「持続可能な社会」にさらに近づいたと言えるかもしれません。

正規の最終処分場が増えると、処分コストが低減する可能性があり、それに伴って不法投棄も減少する(あくまでも)可能性があります。

「最終処分場の状況」は、今後の産業廃棄物処理市場を考える際の重要な判断要素ですので、「最終処分量が減少し続けるかどうか」を注視していく必要があります。

その他

「法第19条の5に基づく措置命令」は21件と、前年度よりも16件増加しました。

「法第19条の6に基づく措置命令」は相変わらずの0件です。

タグ

2023年6月2日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和2年度実績)

2023年5月30日に、環境省から、「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和2年度実績等)について」が発表されました。

1.産業廃棄物処理施設の設置状況(≒日本全体の産業廃棄物処理能力)

前年度に引き続き、令和2年度の産業廃棄物処理施設数は、前年度よりも212施設増加しました。

その内訳は、

中間処理施設が前年度よりも215施設増加

最終処分場が前年度よりも3施設減少

となっています。

前年度よりも施設数が増えた施設は下記の9施設です。

「汚泥の乾燥施設(天日)(+1【前年度の施設数との比較、以下同様】)

「廃油の油水分離施設(+4)

「廃酸・廃アルカリの中和施設(+3)」

「廃プラスチック類の破砕施設(+73)」

「木くず又はがれき類の破砕施設(+218)」

「汚泥の焼却施設(+8)」

「廃油の焼却施設(+8)」

「廃プラスチック類の焼却施設(+3)」

「管理型処分場(+3)」

2.産業廃棄物処理業の許可件数

事業者数ではなく「許可件数」ですので、一社で複数の自治体の許可を取得した場合、その許可件数がすべてカウントされることになります。

2015(平成27)年以降、許可件数は増加傾向にあります。

建設工事における下請による収集運搬業許可の取得が年々定着しつつあるのかもしれません。

自主的に業許可を廃止する「廃止届」は1,807件と、前年度よりも255件減少しました。

3.取消処分件数の推移

令和2年度の許可取消件数は、前年度よりも96件少ない256件でした。

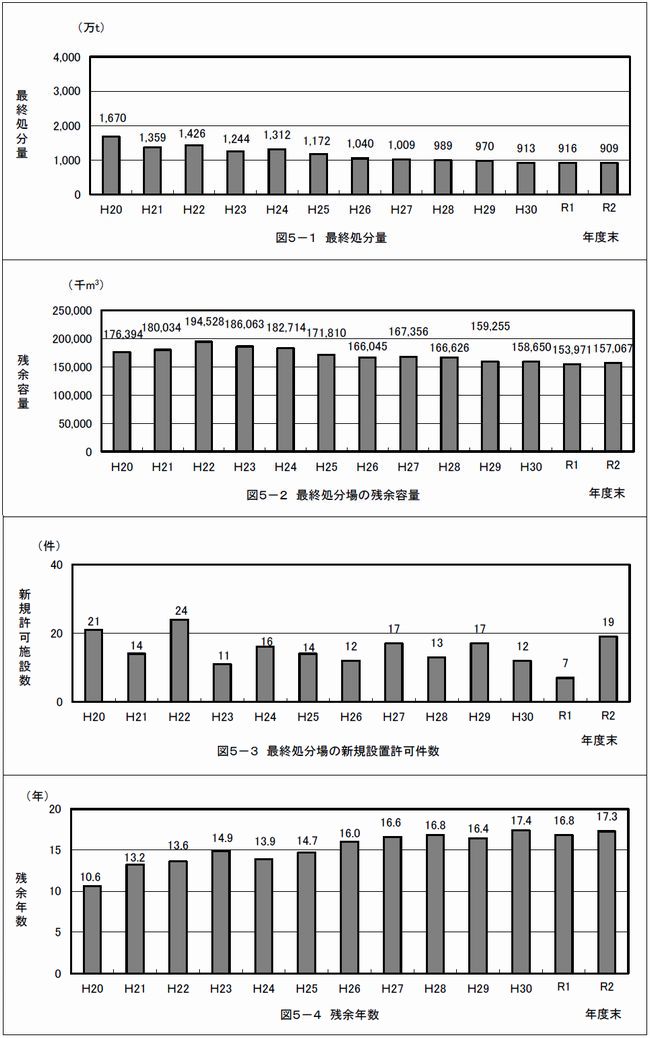

4.最終処分場の状況

令和2年度は、最終処分場の残存容量(埋立可能な容積)が前年度よりも309万6千立法メートル増加しました。

その一方で、最終処分量は、前年度よりも7万トン減少し、909万トンでした。

その結果、最終処分場にあとどれくらいの期間埋立てられるかの目安となる「残余年数」は、前年度よりも0.5年長くなり、17.3年となりました。

その他

「法第19条の5に基づく措置命令」は5件と、前年度よりも15件減少しました。

「法第19条の6に基づく措置命令」は相変わらずの0件です。

タグ

2023年5月31日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

事業化の教科書のような好例

「小さく始めて、大きく育てる」ことがもっとも手堅い事業化のステップですが、それを地で行く非常に手堅い事業計画の公表がありました。

20231年5月25日付 LOGI-BIZ「武田薬品が医薬品包装廃材の輸送で鉄道貨物にモーダルシフトへ」

武田薬品工業とオリックスグループで産業廃棄物処理を手掛けるオリックス環境、JR貨物は5月25日、武田薬品が製造する医療用医薬品の製造過程で生じるPTP(Press-Through Package、プラスチックシートにアルミを張り付けた1枚のシートの中に、錠剤やカプセルを閉じ込めている)包装廃材のリサイクルと輸送で、環境負荷低減に向け連携すると発表した。

6月1日から武田薬品が製薬企業としては国内で初めて、廃棄物処理委託によるPTP包装廃材の再生利用(マテリアルリサイクル)と輸送手段のモーダルシフトに乗り出す。オリックス環境は連携するに当たり、今年5月に日本初のPTP包装廃材などの剥離に伴う産業廃棄物処分業の許可を取得した。

3社が連携し、武田薬品の光工場(山口県光市)から排出される年間約101tのPTP包装廃材のうち、95%程度に相当する約96tを再生利用する予定。

「薬シート」は、「プラスチック」と「アルミニウム」の2種類の材料の混合製品ですが、従来、「プラスチック」と「アルミニウム」を分離することが難しかったそうです。

しかし、それを可能にする技術自体は既に開発されており、オリックス環境は特許取得者と提携することで、PTPシートの処分事業に乗り出したとのこと。

2023年1月23日付 東京新聞 「アルミとプラに分離してリサイクル 薬の包装シート回収進む 横浜で実証実験始まる」

※記事タイトルの横浜での実証実験ではなく、オリックス環境の千葉県船橋市での事業計画に関する部分を抜粋

廃棄物処理業のオリックス環境(同)は昨年十一月、アルミニウムとプラスチックに分離する技術の特許を持つ大同樹脂(長野)と提携し、千葉県船橋市の自社工場を拠点にシートのリサイクルを事業化すると発表した。各地の製薬工場で出た余剰シートを引き受ける計画で、年間千トン程度の処理を見込む。営業部の滝本智明さん(48)は「製薬会社の期待を感じる。なんとか軌道に乗せたい」と意気込む。

資源として年々希少性が増す「アルミニウムの分離と再利用」というところがポイントかと思います。

特許取得者に利益が還元され、PTPシートのリサイクルが進むのであれば、世の中全体にとっても良い話です。

再び、LOGI-BIZの記事に戻ります。

オリックス環境は今年1~3月、剥離設備を使って武田薬品のPTP包装廃材の実証実験を実施。その結果、プラスチックとアルミニウムを完全に剥離し、再生利用できることを確認した。

PTP包装廃材の輸送はこれまでのトラック輸送に代替し、武田薬品の光工場からオリックス環境の産業廃棄物処理工場(千葉県船橋市)への輸送の大部分でJR貨物による鉄道輸送へ切り替える。具体的には、武田薬品光工場でPTP包装廃材をJR12ftコンテナに積載して、新南陽駅(山口県周南市)から隅田川駅(東京都荒川区)まで貨物鉄道輸送する。

PTPシートは、ペットボトルほどではありませんが軽すぎるため、小口の車両回収は不適と言わざるを得ませんが、腐敗するものではないので、製薬工場で可能な限り保管し続け、鉄道コンテナで一挙に運搬という点も素晴らしい!

PTPシートは、ペットボトルほどではありませんが軽すぎるため、小口の車両回収は不適と言わざるを得ませんが、腐敗するものではないので、製薬工場で可能な限り保管し続け、鉄道コンテナで一挙に運搬という点も素晴らしい!

次の展開としては、製薬工場のみならず、市中の薬局や医療機関から回収することも視野に入っているのではないでしょうか。

この場合、環境大臣の広域認定が最適のスキームとなりますが、「市中からPTPシートを回収する手段をどうするか」が最大の難題となります。

先述したとおり、PTPシート自体は非常に軽いため、小口のまま回収に回ることは不経済となるからです。

「薬品納入後の帰り便」「医療機関その他が自らで持ち込み」等々、色々な手段を用いて小口回収の不経済を解消できれば、オリックス環境が国内のPTPシートリサイクルを一手に握ることも可能かもしれません。

特許技術を自社陣営に有することが最大の強みですね。

「小さく始めて」とは言ったものの、大企業であるオリックス環境だからこそ可能だった、決して小さくはない投資だったとは思いますが、「事業化までの手順」としては、他の産業廃棄物処理企業にとっても等しく参考になる好事例でした。

タグ

2023年5月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

アクリル板はキープする方が合理的では?

「材料として無償譲渡でどうでしょう?」に続き、2日連続でパーティションとして使用されたアクリル板について思うところを記したいと思います。

テレビニュースであるにもかかわらず、サービス業の現状や、リサイクルの限界や課題について、コンパクトにうまくまとめた良い報道がありました。

2023年5月23日付 RSK山陽放送 「「お金を出して買って、処理するにもお金が」5類移行で“アクリル板”どうなる 再資源化にハードルも【岡山】」

飲食店の店主さんのコメント

「自分の中で5類になったからすぐ処分しようとは思っていなかった。でも処分にお金がかかるのは本当に大変なこと。お金を出して買い求めて。また処理するにもお金がかかる」

仰るとおり、買ってすぐに廃棄するということは、経営者にとっては抵抗感の大きい支出です。

アクリルの加工を行う企業社長のコメント

「一般的に見るとほとんどわからないんですけど小口(材料の断面)から見ていくとですね、やはり透過率が良くないだろうと、やはり横から見たときのその美しさとか、そういうものをお客さんは気にされる。我々としては使いづらいなと」新品のプラスチックと再資源化したプラスチック。2枚を重ねてみると…リサイクル品は緑がかっているのが分かります。

アクリル板の再生利用自体は容易ですが、「透明な板」としての品質においては、リサイクル品は新品(バージン原料で製造した物)に劣るとのことです。

またパーティションで使われるプラスチックはアクリルやポリカーボネートなど主に約9種類。回収時に素材が混じると品質が悪化するといいます。「分別」という課題です。

(社長)「分別するにも手間がかかるだろうな。ここを乗り越えないと再利用っていうのは難しいと思います。

私、プラスチックの素人ゆえ、「アクリル板って単一素材でしょ?」と浅はかに考えておりましたが、個々の製品原料としては単一素材であっても、「アクリル板」というカテゴリー全体では、「アクリル」の他、「PET」や「塩化ビニル」等の様々な樹脂原料を使っているとのこと。

飲料容器のように、「PET」か「ガラス」と容易に見分けられる素材であれば、選別自体は非常に簡単ですが、

アクリル板を原料の素材ごとに分別する作業を想像すると、考えただけでゲンナリします。

おそらく、そうした選別作業を人力とするにせよ、AIその他の設備投資で対応するにせよ、「アクリル板のリサイクル専業」では、およそコスト的に成り立たないと思われます。

これまでの報道は、「新型コロナウイルスが5類に移行したので、アクリル板はもう二度と使わない」という前提に立っている気がします。

しかし、多くの有識者の方が言われているとおり、「5類に移行したからと言って、新型コロナウイルスが無くなるわけではない」ですし、

2023年5月23日付 日本経済新聞 「中国でコロナ再拡大 専門家「6月末に第2波のピーク」」といった報道もありますので、日本においても、再度の大流行が起きてもおかしくない状況です。

感染者数がピークになるたびにアクリル板を買い直すことは無駄でしかありませんし、幸い、場所をそれほど取るものでもないため、将来の再流行に備えた保険として、アクリル板をキープし続ける方が合理的なのではないでしょうか?

パーティションとして使うのであれば、必ずしも透明である必要はありませんので、汚れや傷が目立つ場合は、塗装をしたり、広告やメニューを貼り付けたりして、「仕切り兼ポップ」としてかなり長い期間使い続けることも可能です。

「廃棄」や「リサイクル」にこだわるのではなく、(残念なことかもしれませんが)サービス業においては不可欠の備品として、今後は社会全体で「アクリル板」と付き合い続ける覚悟が求められているように思います。

タグ

2023年5月24日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news