最新情報

材料として無償譲渡でどうでしょう?

一時期、市町村サイドから「事業活動で使用したアクリル板は産業廃棄物です」という周知が急増したため、「アクリル板を一般廃棄物として違法に廃棄する人・会社が増えたのか?」と考えていましたが、このご時世ですから、「不用物だ~即廃棄!」という大量消費社会の権化のようにふるまう人は意外と少ないようです。

2023年5月22日付 南日本新聞 「アクリル板どこいった? 産廃業者は「処分依頼増えていない」 飲食店は「とりあえず…」」

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられ、鹿児島県内の事業者は飛沫(ひまつ)感染対策に使われてきたアクリル板の利用法や処分に頭を悩ませている。感染拡大による“再登板”に備えて処分を保留している事業者が多いようだ。加工して再利用するケースもある。

(中略)

市内の産業廃棄物処理業者は「回収や処分の依頼が増えたという印象はまだない」と話す。別の業者も処分依頼はないとし「保管しているか、設置を続けているところが多いのでは」と推測する。

鹿児島県のみならず、全国的にも同じような状況なのではないでしょうか。

南日本新聞では、鹿児島市にある城山ホテル鹿児島(←個人的に3回泊まったことがあるお奨めのホテルです)の再利用事例が取り上げられています。

一部を加工し、開業60周年記念で従業員が着用するオリジナルバッジに仕立てた。

(中略)

地元のかごしま環境未来館にも提供。同館は賛助会員を紹介するプレートを作製し、3月末に展示スペースに設置した。

アクリル板の加工、特にカットは専用の設備が無いと難しいようですが、

バッジ、プレートともに加工を手がけたのは、看板製作などのブンカ巧芸社(同市)だ。コロナ下はアクリル板を販売していた。今後は看板のほか、飲食店のテーブル番号を記載するプレートなどに加工できるとして、リサイクル需要に対応していく。

と、加工技術と設備の両方を有する企業に加工委託したとのことです。

日本語(?)としては「リサイクル」で意味が通じますが、廃棄物処理法の世界では、あくまでも「加工委託」でないとつじつまが合わなくなりますので、細部にこだわってみました(笑)。

加工委託、あるいはリサイクル委託の場合、コストが必ず掛かることとなるため、無償、または低廉な価格で売却可能な方法はないものかと考えてみました。

薄く、傷が少ないアクリル板であれば、プラモデルその他のディスプレイケースの材料として再利用可能ですので、譲渡希望者を募ることができそうです。

この場合、無償でいくらでも譲渡となると、不必要な物まで持ち帰り、「無料で手に入れたものだから、捨てても惜しくない」と不法投棄をされる可能性もありますので、「譲渡量を制限」、「無償ではなく、材料としての市場価格と同等か、それよりも少し安い金額で売却」する等の工夫をした方が良いかもしれません。

傷がついた物や、ケースの材料とするには分厚い物の場合は、文字どおりの「リサイクル」するしかなさそうです。

リサイクルの場合、リサイクラーが買取りをしてくれず、リサイクラーにリサイクル料金等を支払うのであれば、そのリサイクラーには産業廃棄物処理業の許可が必要となることにご注意ください。

タグ

2023年5月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

行動力という弊害

2023年5月17日付 NHK 「さばいた魚の頭など海に捨てた疑い 海上保安官を書類送検」

美波町の日和佐港でさばいた魚の頭などを海に捨てたとして徳島海上保安部は17日、21歳の徳島海上保安官を廃棄物処理法違反の疑いで書類送検しました。

書類送検されたのは、徳島海上保安部美波分室に所属する21歳の男性の海上保安官です。

徳島海上保安部によりますと、海上保安官は4月17日の午後8時すぎ、日和佐港で魚の骨や頭などおよそ550グラムを海に捨てたとして廃棄物処理法違反の疑いが持たれています。

日和佐港の近くには公務員宿舎があり、海上保安官が自分の部屋で魚をさばいた際に出た魚のあらを捨てたということで、海上保安部の調べに対して「次のごみ回収まで日があり、面倒だったので捨てた」などと容疑を認めているということです。

海上保安官が魚のあら等を海に不法投棄をしたという、皮肉な状況で成された犯罪です。

ニュース報道では、「海」と表現されていますが、

公務員宿舎のすぐ近くに見える水域は、「奥潟川」という川です。

そのため、宿舎からすぐ離れた場所で不法投棄をしたならば、「川に捨てた」と表現すべきところですが、

お散歩気分で、宿舎から1km程度の距離にある日和佐港まで歩き、海面に不法投棄をした可能性もあります。

いずれにせよ、「ごみを保管することが面倒だ」という理由だけで、魚のあらを海に捨てに行きたくなる心理は、ものぐさ者の私には理解できない動機です。

「密閉できるゴミ箱で厳重に保管し、ごみの回収日に粛々と出す」で万事解決のはずのところ、

「今すぐ捨てたい!」、あるいは「今すぐ捨てなければ!!」という強迫観念に駆られた状況を想像することはできますが。

当ブログ 2023年2月24日付記事「市川市のカキ殻投棄禁止条例に見る条例化の意義」の際にも思ったことですが、

私のような「ものぐさな怠け者」よりも、「活発に行動する無法者」の方が、社会に及ぼす害は常に大きくなります。

さて、「午後8時」という夜間に発生した「550グラム」の不法投棄を、どのように海上保安部が立証したのかも気になりました。

まさか、それ以前から不法投棄犯として、被疑者である海上保安官が所属元の海上保安部から監視対象となっていたわけではないでしょうから、現行犯逮捕であったとは思えません。

そうなると、「やはり一般市民から、動画などで犯行の一部始終を撮影されていたのか!?」と、想像が色々と膨らみました。

徳島海上保安部の野崎威一郎部長は「海上の犯罪を取り締まる職員がこのような事件を起こし、遺憾で心からおわび申し上げる。改めて職員を厳格に指導し、再発防止を徹底させる」とコメントしています。

職員が私生活で起こした犯罪であるため、「指導」には最初から限界があると思います。

再発防止を期するのであれば、厳重な懲戒処分を科し、「一罰百戒」として、「(主に私生活で)行動的な人間を冷静にさせる」ための「冷や水」を全職員に浴びせる必要がありそうです。

もちろん、その前提としての書類送検であろうとは思いますが。

タグ

2023年5月22日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

排出事業者は最終処分先情報をどこまで把握すべきか(第2回 排出事業者責任として)

前回の 「排出事業者は最終処分先情報をどこまで把握すべきか(第1回 法律の定義)」では、中間処理委託契約書に記載する「最終処分先に関する情報」は、

・「(残さを)最終処分する場所の所在地」

・「(残さを)最終処分する方法」

・「(残さを)最終処分する施設の処理能力」

の3点であることを明確にしました。

しかしながら、

「では、排出事業者は契約書にその3点を記載しておきさえすれば、あとは何が起こっても無罪放免というわけだな!」と、自分にとっては望ましい結論に一足飛びに飛びついてはいけません。

上記の3点は、あくまでも「中間処理委託契約書に関する義務」というだけで、排出事業者としては、他にも留意すべき法的責任がいくつかあります。

上記の3点は、あくまでも「中間処理委託契約書に関する義務」というだけで、排出事業者としては、他にも留意すべき法的責任がいくつかあります。

その中でも特に重要であるにもかかわらず、近年では理解の形骸化が著しくなった条文は、

廃棄物処理法第12条第7項

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

だと思います。

ご存知のとおり、「努めなければならない」とあることから、「罰則無しの努力義務規定」として有名な条文ですが、

前段の「処理状況確認(一般的には、『定期的な現地確認』と捉えられている)」を一切怠り、それが原因となって不適正処理が行われた場合には、「廃棄物処理法第19条の6に基づく措置命令」の対象になる可能性がある、という注意が必要な規定でもあります。

ちなみに、2023年現在で環境省が公表している発表によると、廃棄物処理法第19条の6に基づく措置命令の発出件数は「ゼロ件」です。

ゼロ件だから有名無実化しているかというと、そうではないと思います。

行政実務的には、「19条の6」ではなく、「委託基準違反を根拠とする19条の5に基づく措置命令」を発出する方が容易であり、わざわざ「第19条の6」を持ち出す必要が無いというだけだからです。

後日アップする当ブログの別記事で示す事態が起きた際には、形式的には委託基準違反が無かったとしても、実質的な注意義務違反があったとして、排出事業者に対して「第19条の6に基づく措置命令」が発出されてもまったくおかしくありません。

廃棄物処理法第19条の6(抄)

前条第1項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(略)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

- 一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

- 二 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第12条第7項、第12条の2第7項及び第15条の4の3第3項において準用する第9条の9第9項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

2 (略)

具体的な状況設定は別記事で詳述しますが、中間処理委託契約書の書き方次第では、

当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができた

として、「排出事業者が最終処分に関する不適正処理を黙認していた」と断罪される可能性がある、ということです。

ちなみに、10年以上前の話になりますが、

「環境法の泰斗」と自他共に認める某法学者の方に、「廃棄物処理法第12条第7項の実務的な注意点は何ですか?」とその先生の講演後に質問したところ

「罰則無しの努力義務なので、実務的な注意点は一切無いと考える!」

という回答でした。

私自身、その先生のことを「環境法の泰斗」として今でも尊敬してはおりますが、

私自身、その先生のことを「環境法の泰斗」として今でも尊敬してはおりますが、

「『論語読みの論語知らず』とは、こういうことか~」と、新鮮な衝撃を受けたことを10数年ぶりに思い出しました。

タグ

2023年5月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:委託基準

排出事業者は最終処分先情報をどこまで把握すべきか(第1回 法律の定義)

セミナーやご相談の際によく受ける質問に、

セミナーやご相談の際によく受ける質問に、

「中間処理委託契約を締結する際に、排出事業者は最終処分先の情報をどこまで把握すべきか?」というものがあります。

皆様ご存知のとおり、上記の場合の最終処分先は、排出事業者の取引相手ではなく、中間処理業者が最終処分を委託する事業者となります。

そのため、「排出事業者自身が選定をした相手ではないため、排出事業者が負う排出事業者責任の範囲から外れるのではないか?」と感じてしまう方が多いのかもしれません。

排出事業者が選定をしたわけではない第三者の行為で排出事業者の責任が問われる事態を、不合理と言いたくなる心情は理解できます。

しかし、法的にも完全に無関係と言い切れるかどうか?

ここを社会実態に照らして正確に把握することは、企業統治、あるいは企業活動上、非常に重要な取組みと私は考えています。

そう考える理由は今後の記事で追々詳らかにするとして、今回は、議論や検討の基礎となる廃棄物処理法の定義を抑えておきます。

排出事業者の委託基準は、廃棄物処理法第12条第5項及び第6項で定義されています。

有名な条文ですので、読みやすさを優先して、今回の検討上不要な用語は省き、簡略化して掲載します。

廃棄物処理法第12条(事業者の処理)

事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従わなければならない。5 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

政令で定める基準は、「廃棄物処理法施行令第6条の2」となり、中間処理委託契約時の最終処分先の情報に関する規定は下記のとおりです。

廃棄物処理法施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

- 一~三 略

- 四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

- イ~ロ 略

- ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力

- ニ 略

- ホ 産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

- ヘ 略

- 五~六 略

下線を引いた、委託契約書に添付すべき「環境省令で定める書面」は後で取り上げます。

上記の「ハ」は、「処分または再生」、すなわち「中間処理」を委託する際の法定記載事項として、委託先中間処理業者の「所在地」や「処理能力」その他を法定記載事項として定めています。

他方「ホ」は、「処分」とのみあり、「再生を委託する場合」は除外されていることがわかります。

これは、「再生委託」の場合は、再生処理後物は「廃棄物」ではなくなり、埋立や海洋投入等の最終処分を行う必要もなくなるためです。

ちなみに、環境省は通知その他で「再生」を、

「再生」とは、廃棄物から原材料等の有用物を得ること、または処理して有用物にすること

と定義しています。

以上のとおり、「破砕」や「焼却」等の、中間処理残さが発生する「処分(中間処理)」を委託する場合は、

- 「(残さを)最終処分する場所の所在地」

- 「(残さを)最終処分する方法」

- 「(残さを)最終処分する施設の処理能力」

の3つを必ず記載しなければなりません。

先に飛ばした、委託契約書に添付すべき「環境省令で定める書面」は、

廃棄物処理法施行規則第8条の4(委託契約書に添付すべき書面)

令第6条の2第四号の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

- 一 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 (略)

- 二 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書 第10条の6に規定する許可証の写し(筆者注:「産業廃棄物処分業許可証」のこと)(以下、略)

となります。

「中間処理委託先の処分業者の許可証(写し)」は、中間処理委託契約書に添付しなければなりませんが、

「中間処理委託先の委託先である最終処分業者の許可証(写し)」を、中間処理委託契約書に添付する法的義務は無いことになります。

法律上絶対に守らなければならない義務規定を結論としてまとめると、

「再生」ではない「処分」を委託する際には、「最終処分先に関する情報」として、

- 「(残さを)最終処分する場所の所在地」

- 「(残さを)最終処分する方法」

- 「(残さを)最終処分する施設の処理能力」

の3点を中間処理委託契約書に記載することが、最低限の法的な義務となります。

タグ

2023年5月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:委託基準

自販機リサイクルボックスへの異物混入防止策に関する実証事業結果

2023年4月28日付で、環境省から「自動販売機横リサイクルボックスへの効果的な異物混入防止に関する実証事業の結果について」の公表がありました。

- 令和4年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、製造・販売事業者による使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化の取組を促進しています。

- 自動販売機のオペレーター事業者が自動販売機横リサイクルボックスを設置し、ペットボトル等の清涼飲料空容器を回収・再資源化する取組を進めていますが、リサイクルボックスに清涼飲料空容器以外のごみ(異物)が投棄されることで、再資源化の品質や量に悪影響を与えています。

- このため、令和4年10月31日(月)から同年12月24日(土)に請負事業者である一般社団法人日本自動販売協会において、新機能リサイクルボックスの先行設置を含む異物混入防止に関する実証事業を東京都調布市及び神奈川県川崎市において実施しました。今般実証事業の結果をとりまとめましたのでお知らせします。

実証期間が年末の約2カ月限定という、「やっつけ仕事感」が拭えないところが残念です。

廃棄する飲料容器が急増する夏季のデータが取れていないため、率直に申し上げると、このデータだけではあまり意味がありません。

「事業費がそれほど掛からない」ことが大前提ではありますが、

改めて夏季の状況を実証していただきたいところです。

肝心の実証事業の内容は

■ 実証事業の内容

(1) 異物混入防止のメッセージの内容を変化させることによる効果の検証

不法投棄禁止や御協力願い等のメッセージの内容や強度を変えた複数のPOP・ポスター・ステッカー・立看板等を制作・設置することで、市民の行動変容が起き設置前後における異物混入率の低減が実現するか調査の実施及びその効果の検証を行った。(2) リサイクルボックスを撤去することによるごみの散乱状況の変化の検証

リサイクルボックスを撤去した上で、ごみの散乱を防ぐPOP・ポスター・ステッカー・立看板等を制作・設置し、周辺のごみの散乱状況の変化について検証を行った。(3) 新機能リサイクルボックスの先行設置による検証

投入口を下向きにするなどの新機能リサイクルボックスの先行設置に伴う、異物混入にかかる調査の実施及び効果の検証を行った。

の3点で、大人の仕事としてギリギリの及第点は、「(3) 新機能リサイクルボックスの先行設置による検証」の調査対象92基だけで、(1)と(2)はそれぞれ調査対象が10基しかありませんので、「小学生の自由研究」並みと言ったら失礼でしょうか?

税金を投じた実証事業である以上、環境省と事業受託者の双方には、もう少し真剣に取り組んでいただきたいものです。

個人的に苦笑するしかなかった内容は、「(1) 異物混入防止のメッセージの内容を変化させることによる効果の検証」

調査対象が10基しかないのに、

川崎市における啓発メッセージの強・弱による結果を比較すると、弱メッセージで、より異物混入率の低減への効果がみられた。

と断言されています。

感覚的には理解できなくもありませんが、たったの10基を見ただけで(しかも、具体的な低減率や低減量が挙げられていないのに)「効果がみられた」と断言することは、こじつけであり、論理の飛躍もあることから、不適切と言わざるを得ません。

先ほどは「小学生の自由研究」を引き合いに出しましたが、真面目な小学生には失礼な表現であったかもしれません。

人生経験を積み、対価をもらうという責任を伴った大人の仕事が、このような体たらくで良いのでしょうか?

弱メッセージではなく、「仕事の手抜きはダメ!ゼッタイ!」という強メッセージをお送りしたいと思います。

タグ

2023年5月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

家電リサイクル法の実施状況(令和3年度)

2023年4月21日付で、経済産業省及び環境省から「令和3年度における家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について」が公表されました。

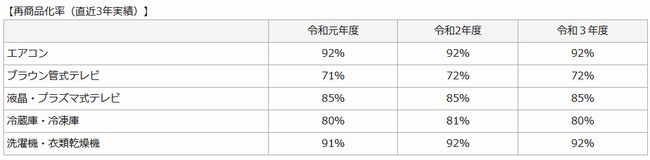

このうち、「引取台数」や「再商品化率」については、2022年7月1日付の「家電リサイクル実績(令和3年度)」で既に公表済みです。

今回の発表で新たに公表されたデータとしては、

出荷台数を分母とした回収率は68.2%となりました。

が挙げられています。

前年度の令和2年度よりも、3.4%増加しています。

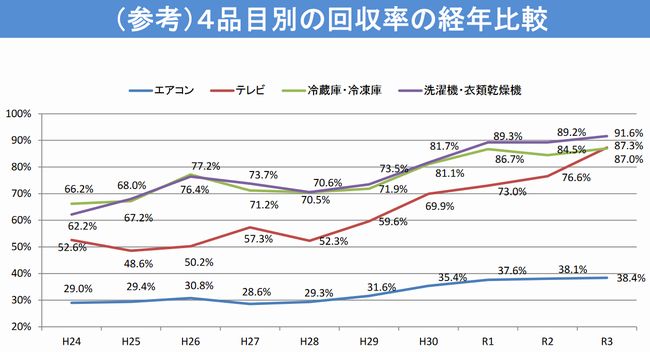

その他、色々なデータが経年推移も含めてまとめられていますが、今回は、

「4品目別の回収率の経年比較」を転載しておきます。

室外機が比較的高値で売れるためか、エアコンの回収率が約38%と低調になっています。

「フロンガス?何それ?」という国内外のスクラップ業者が、(一部、適切な処理をしているケースがあるかもしれませんが)スクラップとして大量に処理している現状を考えると、この数値をもっと高める努力が必要なのではないでしょうか?

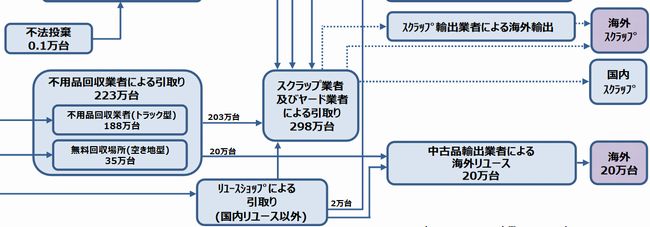

上記発表資料「フロー推計結果(エアコン:令和3年度)」より一部を抜粋

上記発表資料「フロー推計結果(エアコン:令和3年度)」より一部を抜粋

タグ

2023年4月24日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

自主回収計画等認定第1号(プラスチック資源循環促進法)

「プラスチック資源循環促進法」の施行後1年を経過しました。

全国規模ではなく、地域限定の取組みではありますが、「製造・販売事業者による自主回収・再資源化事業計画」と「(再資源化事業者による)再資源化事業計画」の両方で初めての認定ケースが現れました。

2023年4月19日付 環境省発表 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画の認定について」

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行されました。同法では事業者は自主回収・再資源化事業計画や再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしています。

この度、環境大臣・経済産業大臣宛てに、緑川化成工業株式会社から自主回収・再資源化事業計画認定、三重中央開発株式会社及びDINS関西株式会社から再資源化事業計画認定の申請がありました。審査の結果、令和5年4月19日付けで、それぞれ認定しましたのでお知らせします。■ 認定を受けた計画の概要

<自主回収・再資源化事業計画>

緑川化成工業株式会社(認定第1号)

1.使用済プラスチック使用製品を収集しようとする区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

2.再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び重量

使用済アクリル板:100t/年

3.再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)

4.再資源化により得られた物の利用方法:再生アクリルシート製造<再資源化事業計画>

(1)三重中央開発株式会社(認定第1号)

1.プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:三重県、奈良県

2.再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量

食品包装資材:360t/年

工場端材:280t/年

3.再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)

4.再資源化により得られた物の利用方法:パレット製造等(2)DINS関西株式会社(認定第2号)

1.プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:大阪府

2.再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量

廃棄ペットボトル:201t/年

3.再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペットボトル圧縮梱包物)

4.再資源化により得られた物の利用方法:飲料用PETボトル製造

「(再資源化事業者による)再資源化事業計画」と括弧書きをしたように、

「排出事業者」ではなく、「複数の排出事業者から委託を受けた再資源化事業者」が申請をしたケースが第1号となったことを興味深く思いました。

再資源化事業計画認定の最大のメリットは、「認定を受けた地域内では、廃棄物処理業の許可不要」となることですが、

今回認定を受けた再資源化事業者2社は既に産業廃棄物処理業の許可を取得済みですので、

メリットを追求しての行動ではなく、社会的要請への対応という意味合いが強いと思われます。

タグ

2023年4月21日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:プラスチック資源循環促進法

一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について

2023年3月30日付で、環境省から「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について」が発表されました。

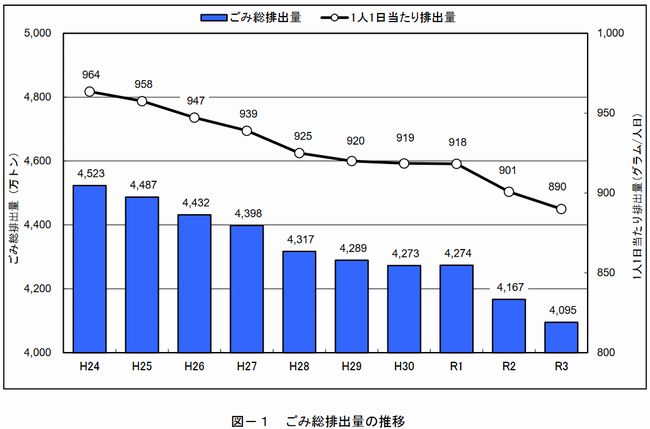

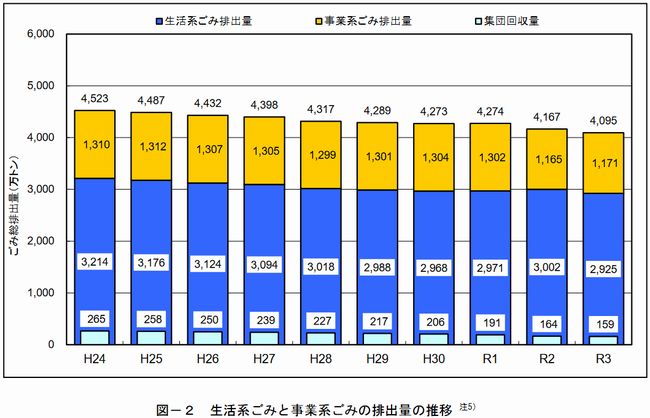

1.ごみの排出・処理状況

(1)ごみ排出の状況

・ごみ総排出量 4,095万トン(前年度4,167万トン)[1.7%減]

・1人1日当たりのごみ排出量 890グラム(前年度901グラム)[1.2%減](2)ごみ処理の状況

・最終処分量 342万トン(前年度364万トン)[5.9%減]

・減量処理率 99.1%(前年度99.1%)

・直接埋立率 0.9%(前年度0.9%)

・総資源化量 816万トン(前年度833万トン)[2.0%減]

・リサイクル率 19.9%(前年度20.0%)2.ごみ焼却施設の状況

(令和3年度末現在)

施設数 1,028施設(前年度1,056施設)[2.7%減]

処理能力 175,737トン/日(前年度176,202トン/日)

1施設当たりの処理能力 171トン/日(前年度167トン/日)

余熱利用を行う施設数 729施設(前年度738施設)

発電設備を有する施設数 396施設(前年度387施設)(全体の38.5%)

総発電能力 2,149MW(前年度2,079MW)[3.3%増]

総発電電力量(約250万世帯分の年間電力使用量に相当) 10,452GWh(前年度10,153GWh)[3.0%増]3.最終処分場の状況

(令和3年度末現在)

残余容量 9,845万立法メートル(前年度9,984万立法メートル)[1.4%減]

残余年数 23.5年(前年度22.4年)

令和3年度は、前年度よりもごみ総排出量が1.7%減少しています。

ここでいう「ごみ」とは、「事業系ごみ」と「生活系ごみ」を合わせた総称です。

令和2年度は、「巣ごもり需要」の影響で、「生活系ごみ」が前年度よりも増加する一方で、「事業系ごみ」の排出量が前年度よりも約140万トン減少していました。

逆に、令和3年度は、「事業系ごみ」が前年度よりも6万トン増え、「生活系ごみ」は前年度よりも77万トン減りました。

しかしながら、令和3年度の「事業系ごみ」は前年度よりも6万トン増えたとはいえ、新型コロナウイルスが流行する直前の令和元年度の排出量と比べると、131万トンも少なくなっています。

「生活系ごみ」の排出量は令和元年度の水準とほぼ同様であることを考えると、「事業系ごみ」の減少だけが著しい状況と言えます。

タグ

2023年4月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

令和3年度廃家電の不法投棄等の状況について

2023年3月30日付で、環境省から「令和3年度廃家電の不法投棄等の状況について」の発表がありました。

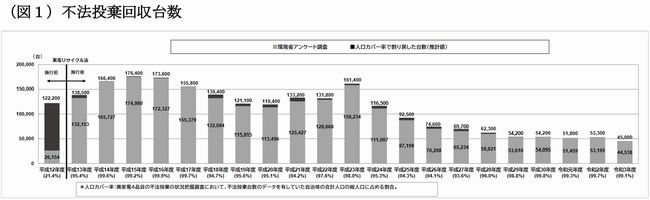

■ 不法投棄等の状況

(1) 不法投棄台数

令和3年度の不法投棄された廃家電4品目の回収台数(以下、「不法投棄回収台数」という。)のデータを取得している1,706市区町村における不法投棄回収台数をもとに、人口カバー率で割り戻して算出した全国の不法投棄回収台数(推計値)は、45,000台で、前年度と比較して減少しました。

(2) 品目ごとの割合

品目ごとの割合は、エアコンが2.2%、ブラウン管式テレビが28.6%、液晶・プラズマ式テレビが32.5%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が21.4%、電気洗濯機・衣類乾燥機が15.2%でした。

令和3年度の廃家電不法投棄推計台数は45,000台と、平成13年度の統計開始以降、最小の数値となりました。

不法投棄が減少すること自体は喜ばしいことではありますが、日本国民のモラルが向上したためというよりは、「ごみ回収ステーション」に、家電リサイクル法対象製品がいまだに定期的に不法投棄されている現状を鑑みると、「人口減少でそもそも家電が売れていない」ために、「家電の廃棄機会が激減した」せいではないかと思います。

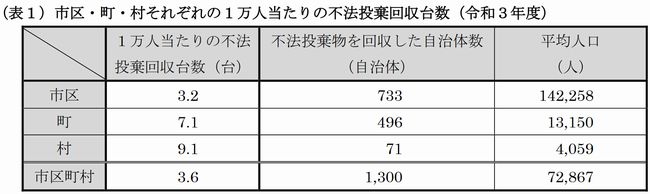

さて、数年前の統計紹介時にも触れましたが、ある統計処理の問題点を再度指摘します。

「市区町村の人口」と「その市区町村が回収した廃家電の台数」を比較した内容ですが、

結果だけを見ると、「人口の多い市区町村」では「不法投棄が少なく」、逆に、「人口の少ない村」では「不法投棄が多い」と、とらえてしまいがちです。

正確には、「不法投棄台数」ではなく、「不法投棄回収台数」ですので、

「人口が少ない村」、すなわち「独自財源の乏しい村に不法投棄物を回収させている」と考えるべきですが、

環境省の発表内容にはそうした注釈が一言も書かれていません。

少し想像してみるとすぐわかることですが、

「村からわざわざ都心に出かけて不法投棄をする人」よりも、「都心から車で郊外を訪れて不法投棄をする人」の方が圧倒的に多いはずですので、財政的な弱者である「町村部」に、「不法投棄物の回収」という「都心の住民のエゴ処理」を押し付けている現状は、著しく不合理なものです。

そもそも、村の平均人口は「4,059人」なのに、それを「人口1万人」として、不法投棄回収台数を倍増以上に膨らませる統計処理が加えられていますので、そのような統計処理を加えるべき理由を環境省は説明する必要があります。

このような数字の切り取りと加工では、物事の本質を逆に見えにくくし、

「都心の住民の意識はタケー」「町村の住民はルーズだ~」という、誤った社会的バイアスを植え付ける可能性があります。

もちろん、環境省にそのような政治的意図は無いと思います。

しかしながら、「その自治体の住民」と「その自治体に廃棄物を捨てた犯罪者」が一致しない以上、統計処理を加えた理由をもう少し丁寧に説明しないと、誤った社会的バイアスが多数派となってしまい、新たな偏見を生み出す可能性があります。

中央省庁だからこそ、「割ったり」「区切ったり」という恣意的な統計処理を加えることには、慎重であっていただきたいものです。

タグ

2023年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

産業廃棄物の排出および処理状況(令和2年度分)

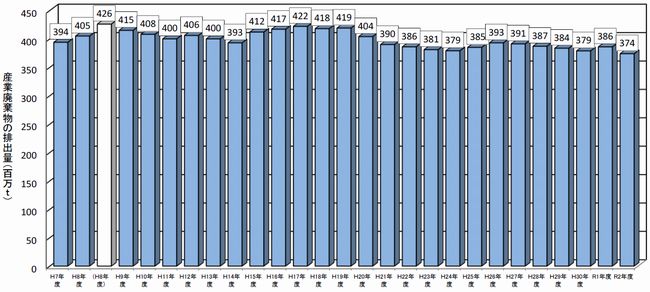

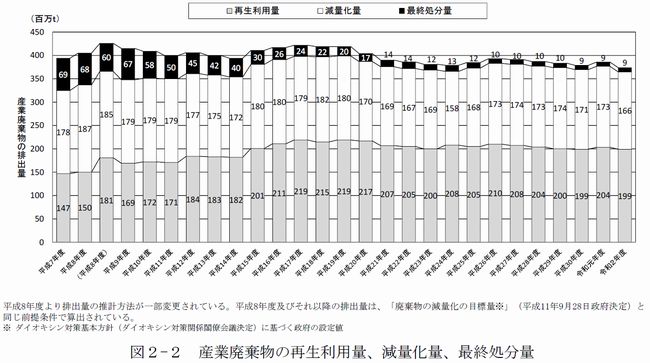

2023年3月30日付で、環境省から、産業廃棄物の排出及び処理状況(令和2年度実績)が発表されました。

産業廃棄物の排出・処理状況(令和2年度実績)

(1)全国の産業廃棄物の総排出量:前年度に比べ、約1,200万トン(約3.1%)減少。

令和2年度総排出量 3億7,382万トン(前年度 3億8,596万トン)(2)業種別排出量:上位業種は前年度と同様、上位5業種で総排出量の8割以上。

排出業種 排出量(排出割合) 前年度排出量(排出割合) 1 電気・ガス・熱供給・水道業 9,932万トン(26.6%) 1億0,101万トン(26.2%) 2 農業・林業 8,237万トン(22.0%) 8,126万トン(21.1%) 3 建設業 7,821万トン(20.9%) 7,971万トン(20.7%) 4 パルプ・紙・紙加工品製造業 3,063万トン(8.2%) 3,368万トン(8.7%) 5 鉄鋼業 2,118万トン(5.7%) 2,596万トン(6.7%) (3)種類別排出量:前年度と同様、上位3品目で総排出量の8割以上。

廃棄物の種類 排出量(排出割合) 前年度排出量(排出割合) 1 汚泥 1億6,365万トン(43.8%) 1億7,084万トン(44.3%) 2 動物のふん尿 8,186万トン(21.9%) 8,079万トン(20.9%) 3 がれき類 5,971万トン(16.0%) 5,893万トン(15.3%) (4)産業廃棄物の処理状況:前年度に比べ、最終処分量が約7万トン(約0.7%)減少。

処理区分 処理量(処理割合) 前年度処理量(処理割合) 1 再生利用量 1億9,902万トン(53.2%) 2億0,357万トン(52.7%) 2 減量化量 1億6,571万トン(44.3%) 1億7,323万トン(44.9%) 3 最終処分量 909万トン(2.4%) 916万トン(2.4%)

前年度の令和元年度は産業廃棄物の発生量が久々に増加していましたが、令和2年度は再び前年度よりも減少しました。

近年、産業廃棄物の発生量は減少傾向にあります。

グラフ画像ではわかりにくいですが、最終処分量も、前年度より6万8千トン減少し、約909万トンとなりました。

最後に、日本全体での産業廃棄物処理フローをまとめておきます。

産業廃棄物 373,818千トン

|

|

|

__________|_____________

↓ ↓ ↓

直接埋立する分 中間処理(焼却・ 再生利用される分

破砕他)される分

4,392千トン 292,615千トン 76,810千トン

(1.2%) (78.3%) (20.5%)

| |

| |

| ↓

| 中間処理後に残るもの

| 126,908千トン

| (33.9%)

| |

| |

| |---→再生利用される分

| | 122,211千トン

| | (32.7%)

| ↓

| 埋め立てる分

| 4,697千トン

| (1.3%)

| |

|_________|

|

|

↓

埋め立てられる分の合計

9,089千トン

(2.4%)

※各項目は、四捨五入してありますので、収支が合わない場合があります。

タグ

2023年4月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料