最新情報

火が付くまで対応できないという人の性(さが)

2024年1月19日付 産廃処分めぐる行政代執行、求償未済額75.8億円 三重県

産業廃棄物の不法投棄や不適切処理に対処するため、三重県が業者に代わって行った行政代執行について、業者に復旧費用の返還を命じる求償の未済額が昨年度末で、6事案で計75億8千万円にのぼることが県の債権処理計画からわかった。しかし業者の資力不足でほとんど回収できないのが現状で、今年度の回収目標額はわずか100万円程度にとどまる。

「産廃特措法」に基づく不適正処理事案の原状回復は、行政が原因者の代わりに行政代執行を行うことになりますが、工事費その他の総経費が往々にして天文学的な数字になりがちです。

行政側が回収できていない債権額として、朝日新聞では三重県の事例が掲載されていますが、三重県以外の多くの地方自治体も同様の苦境に陥っています。

しかし、今回の記事では具体的な債権回収努力について触れられていませんが、巨額の未回収債権を抱える各自治体の担当職員の方が、1円でも多く求償しようと日々奮闘していることもまた事実です。

記事の

(三重)県は業者が所有する山林やゴルフ会員権を差し押さえるなどして強制徴収しているが、回収できたのは6400万円程度にとどまる。

という部分に、法的に認められる債権回収(租税徴収)のあらゆる手段を駆使している姿が目に浮かびました。

朝日新聞では、「6400万円にとどまる」と書かれていますが、

6つの不適正処理事案の合計金額とはいえ、これは決して低い回収額ではありません。

「三重県は債権回収を頑張ったのだなあ」としか思いませんでした。

と言いますのも、不適正処理事案実行者の多くは、犯罪収益で悠々自適の生活を送っているわけではなく、現金や預金をほとんど持っていないことがほとんどだからです。

と言いますのも、不適正処理事案実行者の多くは、犯罪収益で悠々自適の生活を送っているわけではなく、現金や預金をほとんど持っていないことがほとんどだからです。

中には、債権回収逃れのためだと思いますが、所有地に抵当権や根抵当権が複数設定されているケースが多々あります。

私、公務員時代から、数多くの不適正処理実行者の末路を見る機会がありましたが、

彼らの末路は、「不適正処理をする前から切羽詰まっていた」か、「不適正処理を続ける過程で切羽詰まった」かの2種類しかありません。

「他人に迷惑をかけてでも、目先の現金が欲しい」という動機で、正規料金の半額以下といった持続不可能な価格設定で不適正処理に励んだ結果、何も得ることなく「ジ・エンド」という末路しかないのです。

不適正処理を実行した人間が一番悪いことは言うまでもありませんが、事態が制御不可能になるまで悪化した局面では、実行者から債権回収することは、物理的な意味において非常に困難となります。

私がエラそうに申し上げるまでもなく、不適正処理事案に対しては早期対応が最善であることは衆目の一致するところだと思います。

しかし、事態が悪化する可能性を予期し、早めに手を打つことに成功した事例は非常に少ないのが現実でありましょう。

事態がのっぴきならない状況になるまで手をこまねき、「これ以上放置することが許されない」状態に至った段階で、初めて収拾に乗り出すことがほとんどではないでしょうか。

もはやこれは人、というよりはホモサピエンスとしての性(さが)ととらえるべき、生物としての本質的な行動パターンに思えます。

最近の日本や世界の社会情勢を見ていると、全地球的にこのホモサピエンスとしての性(≒現実逃避)に陥っている気がします。

お役所の場合、人事評価システムとして、「何を成し遂げたか」よりも「いかに平穏無事に勤め上げたか」の方が重視されますので、積極的な対応をして訴訟や抗議活動を起こされることを嫌う性質があります。

お役所の場合、人事評価システムとして、「何を成し遂げたか」よりも「いかに平穏無事に勤め上げたか」の方が重視されますので、積極的な対応をして訴訟や抗議活動を起こされることを嫌う性質があります。

そのため、目の前に転がっている時限爆弾が爆発しないことを必死で祈りながら、次の担当者に問題を引き継ぐ(たらい回し)という反応が取られがちとなります。

お役所のみに関する話ではありませんが、

ホモサピエンスとしては、ここらで一気に発想の転換を試み、「事態悪化の可能性を早期に摘む」という迅速な対応姿勢をより評価すべきではないかと考えています。

残念ながら、人口減少著しい日本では、そのような対応は年々難しくなっていくことは間違いありませんので、我々は自分の周囲で火が燃え上がる瞬間まで、事態が悪化することを傍観するしかないのでしょうか?

話が救いのない方向に行ってしまいましたが、

勝ち目がほぼ無い状況でも、自己の最善を尽くして行政代執行費の回収を図ることは、ささやかな抵抗かもしれませんが、後世に残す負債を減らすという意味で、尊い自己犠牲、あるいは社会貢献だと思いました。

もちろん、仕事の一環として取り組まれているわけではありますが、ほとんどの人がやりたくない仕事であり、誰かがやらねばならない仕事でもあるからです。

タグ

2024年1月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

有機ELテレビが家電リサイクル法の対象品目に追加される

ご紹介するのを忘れていた法令改正ニュースを更新しておきます。

2023年12月22日付 環境省 「「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました」

1.「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」が、令和5年12月22日(金)に閣議決定されました。

2.本政令は、昨今出荷台数が増加している有機ELテレビを特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象品目に加えるものです。

改正の背景・概要

産業構造審議会・中央環境審議会による「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」(令和4年6月)を踏まえ、有機エレクトロルミネセンス式のテレビジョン受信機(有機ELテレビ)を家電リサイクル法の対象となる対象品目(特定家庭用機器)に追加するものです。今後の予定

公布:令和5年12月27日(水)

施行:令和6年4月1日(月)意見公募の結果について

令和5年10月24日(火)から同年11月24日(金)まで、本改正案についての意見公募手続を実施しましたが、提出意見はございませんでした。

家電リサイクル法の回収対象である「テレビジョン受信機」の範囲に、「有機エレクトロルミネセンス式のテレビジョン受信機(有機ELテレビ)」を追加するという内容です。

施行は令和6(2024)年4月1日からです。

家電オタクではないので、有機ELテレビと液晶テレビの違いが理解できていませんでしたが、ソニーのHPでは、

有機ELテレビと液晶テレビの違い

有機ELテレビと液晶テレビの大きな違いは、発光の仕組みにあります。

先述したように、有機ELテレビは有機物が自ら発光する現象を利用して画面の明るさを調整しています。バックライトが無く完全な黒を実現できることから、コントラストの高い映像を描き出します。

一方で、液晶テレビはバックライトから放たれる光で画面の明るさを調整する仕組みになっています。

自発光の有機ELテレビに比べると、黒の沈みでは差が出てしまいますが、その分明るめの映像を映し出すのに長けています。また、有機ELテレビはバックライト不要なため、液晶テレビに比べると薄くて軽量です。薄さは製品によって異なりますが、液晶テレビの半分以下の薄さに設計されているケースも珍しくありません。

と説明されています。

なるほど、「薄型軽量」というところに、商品としての最大の利点があるようです。

ブラウン管テレビでテレビ番組を見ていた日々がつい昨日のように感じられますが、家電リサイクル法施行後の20年ばかりの間に、テレビという電気製品の主流は、「液晶テレビ」を経て「有機ELテレビ」へと目まぐるしく変遷しています。

技術開発と商品化のスピードがそれだけ早いということになりますが、国の法令改正態勢はそれに追随できていないようです。

と言いますのも、環境省発表で触れられているとおり、

令和4年6月には、産業構造審議会・中央環境審議会「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」で、問題点が指摘されていたにもかかわらず、単なる政令改正だけでそこから18カ月間を空費しています。

利害関係の調整が必要な特殊な業界団体があったのかもしれません(笑)。

タグ

2024年1月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法令改正

忠臣の爆誕

「忠臣」と聞いて真っ先に思い出す人物は、南北朝時代の武将「楠木正成(くすのきまさしげ)」です。

「忠臣」と聞いて真っ先に思い出す人物は、南北朝時代の武将「楠木正成(くすのきまさしげ)」です。

画像は、大阪府島本町にあるその名も「楠の木公園」に設置されている「楠公父子別れの石像」です。

西国街道の桜井で湊川の合戦を前にした楠木正成と息子正行(まさつら)が別れた故事にちなみ設置された像となります。

昭和15年に設置された際には銅像だったそうですが、太平洋戦争時に戦時協力として供出されたため、コンクリート像に代わったとのことです。

現在の像は、平成16年に地元有志の方々から寄贈されたものです。

なお、当地の楠の木公園には、画像にもある近衛文麿書の「滅私奉公」と、乃木希典書の「楠公父子訣別之所碑」がありますので、日本史マニアは一度は訪問するべき名所と言えましょう。

今回ご紹介するニュースは、楠木正成にも匹敵しそうな忠臣が高知県で爆誕した可能性を示す朗報(?)です。

2024年1月11日付 NHK 「不法投棄の解体工事会社社長に求刑 懲役3年罰金200万円」

土佐清水市の遍路道や南国市の山中に従業員と共謀し、廃材などを不法に捨てたとして、廃棄物処理法違反などの罪に問われている解体工事会社の社長の裁判が11日開かれ、検察は、懲役3年、罰金200万円を求刑しました。

遍路道に不法投棄するとは、なかなかの罰当たりな犯罪です。

さて、忠臣爆誕の可能性を見いだしたのは、下記の部分

一方、弁護側は、土佐清水市での不法投棄については認めたものの、南国市での不法投棄については、「会社への貢献をアピールする目的があった従業員が独断で行った犯行で、被告は全く関知していない」などと無罪を主張し、執行猶予の付いた判決を求めました。

「会社の利益確保のためならば、犯罪行為もいとわない!」とは、なんと会社思いの従業員なのでしょうか!(涙)。

そんな会社思いの忠臣を「独断で行った犯行」とアッサリと切り捨てることは、裁判手法としてはアリなのかもしれませんが、自分がそのような立場だったら眠れないほど悩みそうな選択です。

「単に運ぶのが面倒だから、従業員の独断で不法投棄をした」ならよく耳にする状況です。

しかしここで、「会社への貢献アピール」という、忠臣あるいは忠犬のような動機を持ち出されてしまうと、漫才師の大木こだま・ひびきさんの「そんな奴おれへんやろ〜」しか思い浮かばない私は、人間としての器がきっと小さすぎるのです。

タグ

2024年1月12日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

優良認定業者が措置命令を受けたらどうなる?

昨年末、福岡県からある行政処分事例が公表されました。

2023年12月28日付 福岡県発表 「嘉麻市の産業廃棄物中間処理施設に係る排出事業者に対する行政処分について」

嘉麻市の産業廃棄物中間処理業者が事業場内において、産業廃棄物を過剰に保管し、平成29年5月に火災が発生した事案について、これまで当該中間処理業者に対する措置命令や、当該中間処理業者に処理を委託した排出事業者に対する産業廃棄物の撤去要請を行ってきました。

この度、撤去要請に応じていない排出事業者8者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を発出しましたので、お知らせします。

※筆者注:企業名と地番については転載省略

中間処理場の産業廃棄物保管場所から発生した火が27日間にわたって燃え続けたという、悪夢のような不適正処理事案ですが、原因者の中間処理業者は既に廃業していますので、排出事業者に残置物撤去のお鉢が回ってきました。

通常ならば、排出事業者への残置物撤去の要請は、「行政指導」あるいは「要請」という法的強制力の無いソフトな呼びかけで始まり、大部分の排出事業者はこの時点で何らかの廃棄物撤去や撤去費用の負担を行うことを承諾し、それを履行することで、排出事業者としての責任を法的に全うした状態となります。

しかしながら、排出事業者の中には、強制力の無い呼びかけに従うことを良しとせず、「残置物撤去の要請には一切応じない」という方針で臨むケースがたまにあります。

今回の福岡県の発表は、そのような「残置物撤去要請には一切応じない」という排出事業者のうち、「委託基準違反がある」と福岡県が判断した8社に対して発出された措置命令となります。

被命令者は、委託基準に違反する委託を行った者及び産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)に係る義務について違反がある者と認められる(法第19条の5第1項第2号及び第3号に該当)。

・委託基準違反:委託契約書における法定記載事項の不記載

・管理票に係る義務違反:管理票の交付者が講ずべき措置違反(虚偽の管理票の送付を受けた等にもかかわらず、適切な措置を講じていない)、管理票法定記載事項の不記載等

よって、法第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を発出するものである。

さて、福岡県が命令発出先として公表した8社のリストを見てみると、優良認定を取得している産業廃棄物処理業者の名称が挙げられていることに気がつきました。

ここで、「措置命令を受けた優良認定業者には、どのようなデメリットがあるのだろうか?」という疑問がふと湧きました。

「優良認定」を受けると、許可の有効期間が5年間から7年間に延びる等のメリットがありますが、それを受けるためには、HP上で情報公開を行う等の一定の対応が必要となっています。

また、優良認定を受けるための条件としては、「従前の許可の有効期間内に特定不利益処分を受けていないこと」が「遵法性」の基準として設定されています。

「特定不利益処分」には、「許可取消」や「事業停止命令」の他、「改善命令」や「措置命令」も含まれます。

また、「特定不利益処分」は、優良認定の申請先の自治体から受けた処分限定ではなく、全国の産業廃棄物所管行政と環境省を含めた「オール行政」から受けた不利益処分すべてが対象となります。

つまり、「措置命令」を受けた産業廃棄物処理業者は、次の許可更新申請時には、全国の自治体から優良認定を受けられないということになります。

ここで、「不利益処分を受けたことで、現在取得している優良認定は取消されてしまうのではないか?」と不安に思った方が多いかもしれません。

ここで、「不利益処分を受けたことで、現在取得している優良認定は取消されてしまうのではないか?」と不安に思った方が多いかもしれません。

安心してください(笑)。

自動車運転免許のいわゆるゴールド免許と同様に、措置命令を受けただけで、「優良認定」と付記された業許可(証)自体が取消されることはありません。

ただし、上述したとおり、廃棄物処理法第19条の5に基づく措置命令は、「委託基準違反のある排出事業者」にしか発出されませんので、行政から措置命令の対象者として公表されるという事態は、極めて不名誉な状況と言わざるを得ません。

会社の規模によっては、顧客である排出事業者から、一定割合で契約解除されるリスクを覚悟しなければならないでしょう。

また、たとえば環境省の広域認定の「処理を行う者」として認定されている処理企業の場合は、不利益処分を受けてしまうと、環境省から「処理を行う者から当該業者を外すように」という行政指導が行われることもあります。

このように、産業廃棄物処理業者としては(優良認定業者であればなおさら)、措置命令その他の不利益処分を受けると、会社の売上に直接するダメージを受けることとなりますので、極力そのような行政処分を受けないことが肝要です。

もちろん、「我が社は法律違反をしていない」という確信がある場合は、それを主張していくことも大切だと思いますが、「委託基準違反」という厳然たる事実があるのであれば、事前の「撤去要請」という行政指導に粛々と協力することが、産業廃棄物処理企業としては最適解と思います。

タグ

2024年1月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

「個人の認識の問題」では済まない

新年早々、今年は能登半島で大地震が発生しました。

私も、2018年の大阪北部地震発生の際にはガスや水道の供給が止まるという体験をしましたので、真冬に被災した方が抱えているであろう不安を考えると、身につまされる思いがいたします。

被災地での人命救助と迅速な復旧が進むことをお祈りしております。

今年は諸行無常を感じる機会が増えそうな予感を持っておりますが、2024年最初にご紹介するニュースもそんな予兆の一つかもしれません。

ただし、報道自体は昨年末のものとなりますが。

2023年12月28日付福井新聞 「福井県大野市職員3人を略式起訴、罰金命令…業務中に出た刈草300kgを荒島岳に不法投棄」

福井県大野市建設整備課の男性職員3人が、市の業務で出た刈草を市内の山中に不法投棄した事件で、大野区検は12月27日までに廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で3人を略式起訴し、大野簡裁はそれぞれに罰金20万円の略式命令を出した。略式起訴は5日付、略式命令は19日付。市は27日、3人を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分とした。

3人の起訴内容は、昨年9月1日、市の清掃作業で出た刈草など約300キロを同市蕨生の荒島岳の山中に捨てたとされる。職員とともに同法違反の疑いで書類送検された法人としての市については、福井地検が12月5日に不起訴とした。

結果としては、大野市役所は不起訴処分で、実際に不法投棄を実行した3人の職員のみが罰金刑の対象となりました。

当ブログ 2023年2月17日付記事 「がんばれ大野城、もとい大野市」で既に指摘したところですが、捨てた物が「刈草」でしたので、犯罪を行っているという自覚は皆無だったものと思われます。

もちろん、不法投棄は重大な犯罪であるため、犯意が無かったからと言って免責されることはありませんが、公務の一環で生じたゴミの処分が職員の裁量任せになっていたことは、使用者である大野市役所の重大な落ち度と言わざるを得ません。

すなわち、「公務の過程で発生する廃棄物の処分方法を定めていなかったこと」が第一の落ち度です。

刈草は、産業廃棄物ではなく一般廃棄物でしかありませんが、本来なら、地方自治体として一般廃棄物の処分施設を有する大野市役所は、その施設で刈草を容易に処分可能でした。

しかるに、

市の聞き取りに対し、職員3人は「泥のついた刈り草が焼却場で受け入れてもらえず、安易に山に捨ててもいいだろうと考えてしまった」などと話している

※出典 2023年2月16日付 NHK「廃棄物処理法違反の疑い 大野市職員3人を書類送検」

とあるように、

本来なら、同じ市役所の関係者同士の話し合いで解決できた問題であったにもかかわらず、「市役所内部で一般廃棄物の処分方法について調整を行わなかったこと」が第二の落ち度となります。

この問題を両方とも解決しないことには、同じような犯罪がいずれ必ず起きることになります。

「服務規律の確保や法令順守の徹底」という、精神論的な対策だけでは不十分だと思われます。

廃棄物の処分方法を個人の良識任せにしないことが肝要です。

大野市には、今回の不祥事を契機として、廃棄物処理に関するルールを明確にし、組織全体でそれを共有する仕組みを作っていただくことを期待しています。

もっとも、上述した二つの落ち度は、渦中の大野市役所のみならず、その他の公的サービスに関わる組織にも共通している傾向だと思います。

「公的サービスに関わる組織」には、「市区町村」のみならず、「公共インフラ(河川・道路・公園等)の管理者」も含まれてきますので、実際には影響がかなり広範囲に及びます。

廃棄物処理法に関する実務では、犯意が無かったとしても、重大な刑罰の対象となる可能性がありますので、今回の報道を他人事ではなく、他山の石として我が身を省みる機会としていただければ幸いです。

タグ

2024年1月4日 | コメント/トラックバック(2) |

カテゴリー:news

自爆型不法投棄

従業員の、従業員による、従業員のための不法投棄という、極めて珍しい自爆型不法投棄事件です。

2023年12月16日付 KSB 「工場から回収した廃油を配水管に投棄 同じ会社に勤める男2人を逮捕 岡山」

工場などから回収した廃油を瀬戸内市の店舗の排水管に投棄した疑いで、廃棄物の回収などをしている会社に勤める男(64)と、同じ会社に勤める男(32)が廃棄物処理法違反の疑いで16日逮捕されました。

警察によりますと2人は12月15日の午前7時半ごろ、産業廃棄物の廃油約220リットルを瀬戸内市の飲食店の敷地内にある排水管に投棄した疑いが持たれています。廃油は瀬戸内市の工場などから回収したもので、勤務する会社のバキュームカーを使って排水管に流したとみられています。

「工場で回収した廃油」を「飲食店の敷地内の排水管に不法投棄」とは、聞いたことが無いレベルの荒っぽい不法投棄です。

通常、「飲食店の敷地」とは、リゾートホテルのレストランでもない限り、「公道に面したそれほど広くない土地」だと思いますが、そんな目立つ場所でバキュームカーのホースで排水とは、発覚することをまったく恐れていない大胆不敵さです。

「2人が過去にも投棄したと話している」とのことですので、方々で同様の不法投棄を実行していた可能性まであります。

個人的に首をかしげざるを得なかった部分は

警察の調べに対し2人は容疑を認め、動機について「会社で決められている廃棄物の処理施設に搬送するのが面倒だった」などと話しています。

たしかに、「中間処理業者に運ぶのが面倒」だった可能性はあったと思いますが、

たしかに、「中間処理業者に運ぶのが面倒」だった可能性はあったと思いますが、

従業員という立場で、不法投棄で運搬の効率化(?)を図るメリットがまったくありません。

働く時間にかかわらず、その日の朝に日給を全額支払いという太っ腹な支給システムでも採用していない限り、「車を運転するのが面倒だから捨ててしまえ」というインセンティブは生じないからです。

ひょっとすると、「会社に無駄な労働時間分の給料を支払わせるのが申し訳なさ過ぎる~」という、資本家思いの気の良い労働者だったのか?

いずれにせよ、収集運搬業者の立場であったならば、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の回付や、排出事業者への運搬終了日の報告が必須ですので、それらの事務処理をどうこなしていたのかも疑問です。

もしも、排出の段階から、排出事業者が産業廃棄物管理票を交付せず、委託契約書すら締結していなかったのであれば、排出事業者は廃棄物処理法第19条の5に基づく措置命令の対象になります。

このように考えると、

「排出事業者」「収集運搬業者(会社)」「収集運搬業者の従業員」の三者全てに知識や責任の欠如がない限り起こりえない、奇跡的な犯罪だったように思えます。

問題は、現実の商取引現場においては、これが奇跡的瞬間ではなく、日常茶飯事であることの可能性の方が高いことです。

タグ

2023年12月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和4年度)

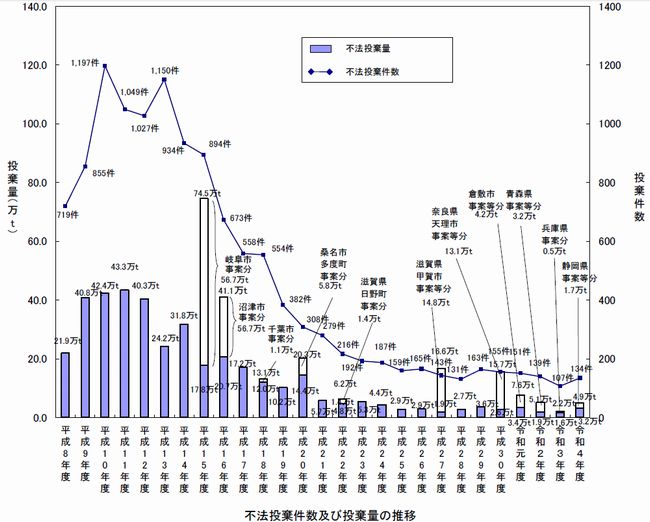

2023年12月8日に、環境省から「産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和4年度)について」が発表されました。

環境省の発表内容によると、

(1) 令和4年度に新たに判明した不法投棄事案

・不法投棄件数 134件 (前年度107件) [+27件]

・不法投棄量 4.9万トン (前年度2.2万トン) [+2.7万トン](2) 令和4年度に新たに判明した不適正処理事案

・不適正処理件数 107件 (前年度131件) [-24件]

・不適正処理量 2.6万トン (前年度10.9万トン) [-8.3万トン](3)令和4年度末における不法投棄等の残存事案

・残存件数 2,855件 (前年度2,822件) [+33件]

・残存量 1013.5万トン(前年度1547.1万トン) [-533.6万トン]

でした。

不法投棄の件数と量ともに、前年度よりも増加しています。

本統計は

1件あたりの投棄量が10t以上の事案(ただし、特別管理産業廃棄物を含む事案は全事案)を集計対象

としているため、日々報道されている「10トン未満の不法投棄」の存在を考慮すると、体感としては、不法投棄事件が増えたように思えます。

令和3年度の統計を紹介した際にも書きましたが、

私が実際に不法投棄対策に携わっていた2000年代初頭以前の状況と比べると、近年の大規模不法投棄自体は激減しています。

私が産廃行政を初めて体験した平成13年度の不法投棄件数を見ると「1,150件」とあります。

数字の大きさだけを見ると、平成13年当時は無法状態であったかのような印象を受けてしまいますが、決して日本の治安が悪かったわけではありません(笑)。

今振り返ると、2001年当時の世相としては、現在よりも不法投棄に対する罪悪感が乏しく、法規制にも抜け穴が多かったため、「不適正保管」が「大規模不法投棄事案」へとすぐに悪化した記憶があります。

このように、20年前の最悪の状況とはかなり異なる様相を呈している昨今ですが、「前年度比では件数と量ともに増加している」という不気味な状況を考えると、これまで取り組まれてきた数々の不法投棄対策の効果を検証し、現代の社会情勢に合わせた新しい対策を取り入れる必要がありそうです。

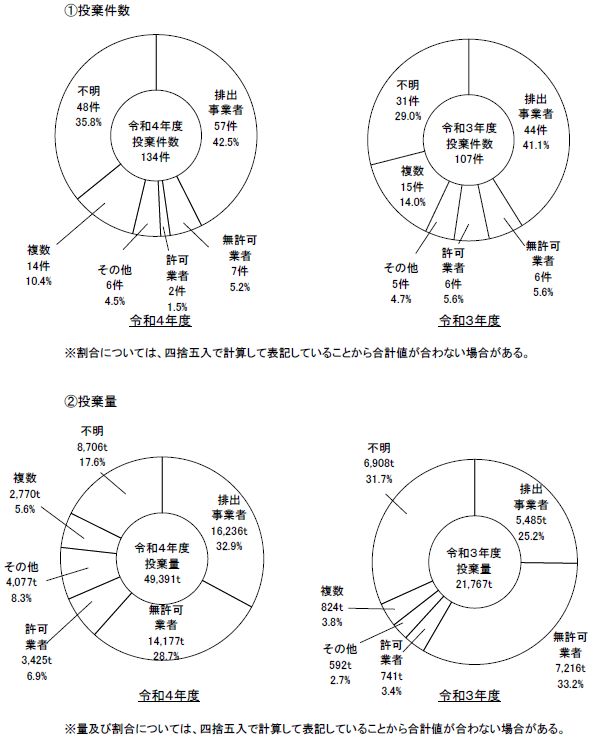

令和4年度も、「投棄件数」の約半分は「排出事業者」が実行者でした。

「許可業者」による不法投棄はたったの2件しかありませんでしたが、その2件だけで3,425トンと、1件あたり約1,700トンという大規模な不法投棄量となっています。

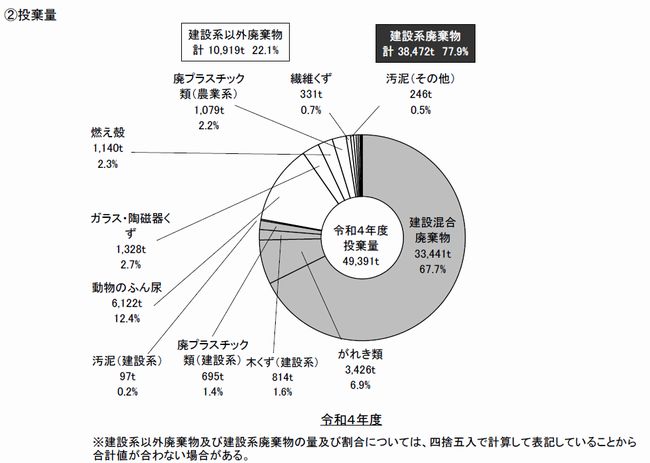

不法投棄された産業廃棄物の内訳としては、令和4年度は全体の77.9%が建設廃棄物でした。

タグ

2023年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

手にした武器を使いこなす責任

2023年11月20日付 NHK 「産業廃棄物の無許可埋め立て 業者と稲敷市に賠償命じる裁定」

茨城県稲敷市の寺の所有地に業者が無許可で産業廃棄物を埋め立て市はこれを阻止しなかったとして、寺や周辺の住民が損害賠償を求めて国の公害等調整委員会に裁定を申し立て、委員会が20日までに業者に加えて市の責任を認めて賠償を命じる裁定を出したことがわかりました。

(中略)

委員会は、20日までに業者の責任を認めるとともに、稲敷市についても無許可の埋め立てを認識できる状況だったとして、違法に権限を行使しなかったなどという判断を示しました。

そのうえで、業者と市が共同で2000万円余りを寺や住民に支払うよう命じる裁定を出しました。

稲敷市は、盛り土や土砂の埋立を規制するために市独自の「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定していました。

稲敷市ホームページ 「土地の埋立てには許可が必要です」によると、

-

- 5千平方メートル未満の事業区域面積で行うすべての「埋立て,盛土,堆積及び一時堆積を行う行為(市条例第2条第4号)」を許可制にし

- 事業区域の境界線から「100メートル以内の土地所有者」と「300メートル以内の居住者」から同意書を取得させる

- 無許可で事業を行った場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

という、造成事業を行いたい事業者にとってはかなり厳しい手続きを義務づけています。

近隣関係者からの同意書取得を義務づけているところが最大の関門と言えます。

2023年11月20日付 茨城新聞 「産廃不法投棄で環境破壊 茨城・稲敷市に責任 市と業者に2000万円賠償命じる 公調委裁定」によると

2015年10月、同県美浦村の埋め立て業者が同地区の山林に土砂を埋め立てる許可を市に申請。同11月、市は廃棄物を持ち込まないことを条件に許可を出し、埋め立てが進められた。16年3~6月ごろ、許可のない区域の山林や共同墓地でも埋め立てが行われた。

とありますので、寺や近隣住民の同意無く、土砂の埋立が行われたようです。

また、再び茨城新聞の報道によると、

裁定では、建設汚泥処理物で「基準値を超えるフッ素や強いアルカリ性による土壌汚染が生じている」と認定。市については、職員が市条例に基づき産廃物かを検討するのを怠り、許可したと結論付けた。

とありますので、純然たる土砂ではなく、廃棄物(生コンか?)が混入されていた疑いがあります。

産業廃棄物の混入が事実であるならば、廃棄物処理法に基づく茨城県の対応となるべきところですが、今回の裁定では、「稲敷市」と「事業者」の責任だけが俎上に上ったものと思われます。

裏を返すと、稲敷市が独自条例を制定せず、土砂の埋立規制を行っていなければ、稲敷市が裁定対象の当事者に上がることはなかったわけですから、

今回の裁定では、「独自条例に取組む市町村自身の本気度」が問われたとも言えます。

上述したとおり、独自条例に基づく「非常に強力な武器」を与えられた地方自治体には、その武器を「抜かずの宝刀」ではなく、「強力な武器として使いこなす責任」も課されている、と考えるべきなのかもしれません。

もっとも、2023年11月25日付 東京新聞 「稲敷の山林に産廃不法投棄 市、公調委裁定に不服 提訴検討」では、

市は賠償債務の不存在の確認を求め、地裁龍ケ崎支部に提訴する方針。市は、許可地以外に埋め立てた業者に「撤去命令を出し、刑事告発している」などと、裁定の内容に反論している。

という稲敷市の反論が示されています。

実際のところ、行政機関が取れる法的手段としては、「撤去命令」と「刑事告発」が関の山と言えますので、少なくとも、法的手段に関しては不作為だったわけではなさそうです。

独自条例の制定により、地方自治体には強力な権限を付与されることになりますが、

条例制定後に、法令に基づく規制限界の中で最大限の効果を発揮すべく、迅速、かつ執拗な(?)取組みを続けられるかどうかで、地方自治体への評価が変わる時代となったようです。

タグ

2023年11月29日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

寝具各社がマットレスのリサイクル推進を加速中

当ブログ 2023年10月16日付記事 「数年先の地方自治を象徴する風景」では、一般廃棄物として排出されるスプリングマットレスの処理の難しさについて触れたところですが、

2023年11月11日付日本経済新聞の「マットレス解体しやすく 寝具各社、リサイクル促進」では、寝具各社が解体しやすいマットレスの開発に取組んでいる様子が報じられています。

有料会員限定公開の記事のようですので記事の転載は控えますが、

個人的には、フランスベッド社の「ペンチで切断可能なスプリングに改良」という報道に心が動かされました。

どんな改良なのかを想像していただけるように、ここだけ日本経済新聞の記事を転載します。

フランスベッドは容易に解体できる構造にすることで、分別・リサイクルしやすくしたマットレス「MORELIY N(モアリーエヌ)」を開発した。解体するときはマットレスの縁のパイピング部分を取り外し、表面の布地とクッション部分をはがすとスプリングの層にたどり着く。スプリングを持ち上げて、スプリングの周囲と下部にあるクッション部分を外せば、裏地だけが残る。

ホームセンターなどで売っているペンチを使って、スプリングを持ち運びやすい大きさに切断すれば解体が完了する。クッション部分をはがす際に少し力が必要だが、一般的な男性であれば3分程度で解体が可能だ。

「ペンチでプチプチと地道にスプリングを切断」という箇所に、DIY魂(?)が刺激されました。

「切断の際に、スプリングで手を切ったりしないのかな?」と少しだけ心配になりましたが、日本経済新聞のサイトには、フランスベッド社員と思しきスーツを着た男性が手袋着用でスプリングを切断している画像が掲載されていますので、防刃性の高い手袋ならば安全に作業できるのかもしれません。

もっとも、我が家にはスプリングマットレスが存在しませんので、DIY精神を発揮する機会がありませんが、市町村から粗大ゴミの処分委託を受け、あるいは産業廃棄物積替保管場所でマットレスの解体作業を行う企業にとっては、解体作業効率が大幅に短縮できそうです。

こうした「簡易な分解」を可能にする技術開発は、業界全体で取り入れていただきたいものです。

シャンプーや洗剤等のメーカーが法人の垣根を越えて共同でリサイクルや簡易包装に関する技術開発に取組むという先例もありますので、他業界もそれに追随していただくことを期待しております。

タグ

2023年11月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

蛍光灯が2027年末で製造禁止に

大手紙は有料会員しか記事全文を閲覧できないシステムなので、日刊スポーツの記事を引用します。

2023年11月4日付 日刊スポーツ 「蛍光灯、27年末で製造禁止 水銀に関する水俣条約で合意 ボタン電池などは25年末」

水俣病の原因となった水銀を包括的に規制する「水銀に関する水俣条約」の第5回締約国会議が3日、スイス西部ジュネーブで閉幕し、直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末までに禁止することなどで合意した。25年末での製造・輸出入禁止が既に決まっている電球形蛍光灯と合わせ、全ての一般照明用蛍光灯の製造が終わることになる。

発光ダイオード(LED)照明への切り替えが進んでいる日本は今回の協議を主導し、条約採択から10年の節目の会議で成果を出すことに貢献した。

企業活動にはかなり大きな影響のある条約なのですが、それほど大きく報道されていません。

一般市民からすると、従来型の蛍光管であろうと、LEDであろうと、「不燃ゴミ」として出すことに変わりはありませんので、それほど大きな関心を呼ばないのかもしれません。

一番影響を受けそうなのは、「蛍光管等に特化した産業廃棄物処理施設を導入した産業廃棄物処分業者」となりそうです。

ただし、あくまでも直管蛍光灯の「製造」と「輸出入」が2027年末で禁止されるだけであり、

「販売」と「使用」は従来どおり可能なままとなります。

したがって、直管蛍光灯の在庫が市中から完全に無くなり、直管蛍光灯の使用がゼロになるまでの間は、直管蛍光灯等の水銀使用機器の処分需要はなくなりません。

ただし、

日本照明工業会によると、日本メーカーで現在も蛍光灯を製造しているのは2社。

と記事に書かれているとおり、国内の大手メーカーは既に蛍光灯の生産を終了しているところがほとんどです。

「ブラウン管テレビ」という、昭和・平成初期の遺物と呼ぶべき廃棄物がいまだに一定量排出され続けていることを考えると、蛍光管の処分需要も製造中止後もしばらく続くことになるかもしれません。

しかしながら、テレビとは異なり、蛍光管は圧倒的に製品としての寿命が短いため、案外、処分需要が消える日はそれほど遠い将来ではない可能性があります。

これから、「在庫一斉処分セール」等で、市中の水銀使用照明機器の販売活動が加速していくと思われますので、2030年になるまでには市中から水銀使用照明機器の存在が消えるように思います。

実際には、工場や大規模オフィス等では、LED照明へ既に切り替え済みの企業が多いですし、「これからも大事に大事に水銀使用照明機器を使い続けたい」という企業や市民の数はかなり少ないように思えます。

そう考えると、水銀使用照明機器からLED照明への切り替えは益々加速するとともに、短期間で一挙に水銀使用照明機器の廃棄が増えると予測できますので、処分需要がなくなるXデーの到来はそれだけ早くなりそうです。

需要の継続が望めない以上、短期間で一挙に増える処分依頼にどう対処すべきかが、経営上の大きな課題となります。

もしも私がそうした処分企業の経営者なら、「一挙に増える依頼をこなすためにも、処分料金を値上げ」をします。

水銀使用照明機器に特化した施設の場合、近い将来に「陳腐化」、あるいは「廃止」が視野に入ってくる以上、その事業の店じまいを考えた価格設定にせざるを得ないからです。

または逆に、他の産業廃棄物の処分もセットで受けられるのであれば、水銀使用照明機器の処分費は少し安くする代わりに、全体的な売上増を目指すという手段を取ることも有りかと思います。

条約という国際的な潮流の変化により、事業環境が大きく変わることになりますので、その変化の流れを自社にとって有利な方向に活用したいものです。

タグ

2023年11月6日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news