最新情報

レオパレス21への引取義務違反の勧告

2023年3月23日付 環境省発表 「家電リサイクル法に基づく引取義務違反に係る勧告を行いました」

1.環境省及び経済産業省は、賃貸物件オーナーに家電4品目を販売する株式会社レオパレス21(本社:東京都中野区)に立入検査等を行った結果、賃貸物件オーナーから排出された特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電4品目」という。)を引き取っていない事実を確認しました。

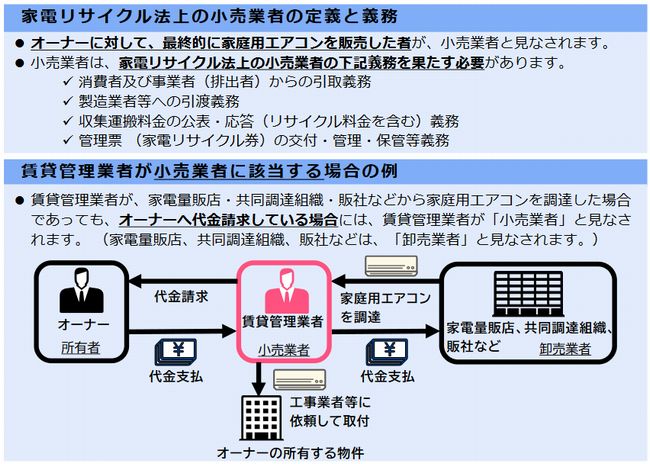

2.本件は、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第9条に基づく小売業者の引取義務違反(※)に該当することから、両省は第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から廃家電4品目の引取りを求められたときは、これらを引き取るべき旨の勧告等を行いました。

※ 小売業者は、家電リサイクル法第9条に基づき、自らが過去に販売した、又は買換えの際に引取りを求められた家電4品目について、排出者から引取りを求められたときは、これらを引き取らなければならない。

個人的には、「なぜ今頃になっての勧告?」という疑問がまず湧きました。

と言いますのも、レオパレス21自身が、2022年7月4日付で、不適正な処理実態を公表していたからです。

6月30日付の一部報道について

一部の報道機関において、6月30日付で当社の廃棄家電の処理手続きに関する報道がございました。

本件につきましては、2022年6月29日(水)開催の第49期定時株主総会においてご説明させていただきましたが、当社の賃貸事業における廃棄家電の処理手続きに関して、特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)の観点から是正すべき点が存在したことを確認しております。

具体的には、当社の賃貸事業においては、家電をリサイクルする場合その所有権を外部事業者へ移転し、費用を支払った上で、メーカーへの引渡やその他処分についてはその外部事業者が行っておりました。環境省に確認したところ、この点が法令に定める小売業者としての排出者からの引取義務と製造業者等への引渡義務に合致していない可能性があることが確認されました。なお、報道されているリサイクル費用に関しては、外部事業者において支払っております。

当社は現在、事実関係及び処理手続きの確認・整理を進めており、すでに環境省をはじめとする所管省庁にご相談しているところです。当社といたしましては、所管省庁にご指導いただきながら調査および対応の検討を継続し、是正を図ってまいります。

なお、本件が業績に与える影響はございません。

レオパレス21の公表内容によると、家電リサイクル対象製品を、レオパレス21ではなく「外部事業者」にリサイクル費用(?)を払ったうえで、「外部事業者」に処分(委託?)をさせていた、とのことです。

しかしながら、環境省の発表に記載されているとおり、

■ 経緯・事実関係

株式会社レオパレス21(以下「レオパレス21」という。)は、自らが管理する賃貸物件オーナーに対して家電4品目の小売販売を行っており、家電リサイクル法上の小売業者に該当する者です。

同社から家電リサイクル法上の小売業者に該当するか否かの疑義照会を受けたことなどをきっかけに、レオパレス21本社(東京都中野区)に対して、環境省及び経済産業省が立入検査を行ったところ、賃貸物件オーナーから排出された廃家電4品目について、同社が家電リサイクル法の小売業者としての引取義務を果たしていないことが判明しました。

具体的には、令和2年4月以降、レオパレス21は、テレビ4,616台、冷蔵庫18,290台、洗濯機10,146台、エアコン66,388台(※)について、小売業者としての引取義務を果たしていませんでした。

※ テレビ・冷蔵庫・洗濯機は令和4年8月までの台数、エアコンは令和4年7月までの台数

家電リサイクル法の「小売業者」に該当する者は、「賃貸物件オーナーに家電を販売したレオパレス21」となりますので、

同社は小売業者としての引取義務を果たしていなかったことになります。

過剰なコスト削減や小売業者としての責任放棄の意図は無かったものと思いますが、

家電リサイクル法上の「小売業者」は、一般的な「小売業者」よりもかなり広い意味となりますので、「消費者に特定家電を最終的に販売する事業者」は、小売業者に該当する可能性が高いことに注意が必要ですね。

※画像は、経済産業省及び環境省が制作した「賃貸管理業者の皆様へのお願い」から転載

タグ

2023年3月24日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

ワクチン廃棄特需?

2023年3月18日付 毎日新聞 「コロナワクチン、少なくとも7783万回分廃棄 2000億円超か」

今年2月までに少なくとも7783万回分の新型コロナウイルスワクチンが使用されずに廃棄されたとみられることが、毎日新聞の取材で判明した。厚生労働省の公表資料や全国の主要な自治体へのアンケート集計で割り出した。ワクチンの有効期限切れが主な要因で、廃棄量は購入契約数の約9%に当たる。有効期限の到来によって今後も増える見通しで、有識者からは大量廃棄に至った過程について検証を求める声が上がっている。

国はワクチンの1回当たりの購入単価を公表していないため、廃棄されたワクチンの費用を算出できない。ただ、財務省は購入予算額(2兆4036億円)を総契約数(8億8200万回分)で割った2725円を金額換算した場合の1回分として示している。この数字を掛け合わせ、廃棄されたワクチンを金額に換算すると約2120億円と試算することができる。厚労省幹部は「2725円を掛け合わせて廃棄されたワクチンの費用の総額を算出することには反対はできない」と述べ、実態と大きくかけ離れていないことを示唆した。

記事を一読すると、「ワクチンの廃棄(費用)が2,000億円」、あるいは「ワクチン一回分の廃棄費用が2,725円」と考えてしまいそうですが、

記事を一読すると、「ワクチンの廃棄(費用)が2,000億円」、あるいは「ワクチン一回分の廃棄費用が2,725円」と考えてしまいそうですが、

「2,725円」は、廃棄費用ではなく、「ワクチン1回分あたりの購入コスト」です。

「2,120億円」は、「ワクチン1回分あたりの購入コスト」に「廃棄予定のワクチン総数」を掛けた金額となります。

そのため、「2,120億円」は、「高額なコストを掛けて購入したものの、結局使わずに廃棄したために無駄となった税金」とも言えます。

「2,120億円」もの特需が産業廃棄物処理業界で発生したならば、それを機に上場する企業が数社現れてもおかしくありませんが、ワクチン1回分の容量はごく少量であるため、「期待していなかった臨時収入」程度の影響しかなさそうです。

ザッと計算してみると、関東圏の実績と信用のある処分業者ならば、1億円程度の臨時収入になった可能性はあるかもしれません。

もちろん、1億円は少ない金額ではありませんが、ワクチンの処分は1回こっきりの話であるため、やはり臨時収入程度の売上と見るべきかと思います。

それにしても、日本の総人口を1億2千万人としても、「総契約数8億8200万回分」では、一人当たり「7.35回」の接種回数という計算になります。

3回目以降の接種率急減を考えると、明らかに過大な購入計画と言わざるを得ませんが、有識者の方々はその無計画さを問題視していないのでしょうか?

大騒ぎを煽った政府と、大騒ぎに積極的に乗った国民の双方が反省すべき教訓となりそうです。

タグ

2023年3月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

動物のふん尿(大阪府Q&Aからの抜粋)

大阪府が公開している「よくあるご質問」から、参考になる疑義解釈を一つ抜粋してご紹介します。

Q29 動物園やペットショップ等で発生する動物のふん尿や排水処理汚泥は産業廃棄物か?

A29

産業廃棄物の「動物のふん尿」には業種限定があり、畜産農業に係るものに限られております。そのため、動物園やペットショップ・動物病院等において動物のふん尿をそのまま排出すれば一般廃棄物となります。(ペットショップ・動物病院等から排出される使用後のペットシーツは、総体として産業廃棄物(「廃プラスチック類」)に該当します。)

一方、動物園やペットショップ・動物病院等が動物のふん尿や動物舎の洗浄排水を処理するために排水処理施設を設置している場合において、排水処理施設で発生する泥状物は産業廃棄物の汚泥に該当します。

筆者の考え

大阪府の解説にあるとおり、「動物のふん尿」は、「畜産農業に係るものに限る」という限定がありますので、「畜産農業以外」から発生した物はすべて一般廃棄物となります。

今回は、「畜産農業」の定義について深掘りしてみます。

「畜産農業とは」という、法的に絶対無二の定義があるわけではありませんので、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の定義を掲載しておきます。

日本標準産業分類では、「畜産農業」は、

012 畜産農業

0121 酪農業

0122 肉用牛生産業

0123 養豚業

0124 養鶏業

0125 畜産類似業

0126 養蚕農業

0129 その他の畜産農業

とされています。

上記の小分類のうち、

「0125 畜産類似業」は、説明及び内容例示では、

主として実験用・愛がん用動物の飼育,農作物・森林の保護及び種族保護を目的とする動物の飼育を行う事業所をいう。

かぶと虫,すず虫などの昆虫類(みつばち,蚕を除く)の飼育及びへびなどの飼育を行う事業所も本分類に含まれる。

○ 実験用動物飼育業(マウス,ラット,モルモット,うさぎなど);愛がん用動物飼育業(カナリア,文鳥,犬など);いたち飼育業;きじ飼育業;昆虫類飼育業(かぶと虫,すず虫など);へび飼育業

× うさぎ養殖業(実験用,愛がん用を除く)[0129];毛皮獣養殖業[0129];へび採捕業[0299];昆虫類採捕業[0299];養ほう(蜂)業[0129];養蚕農業[0126]

と示されています。

「かぶと虫」等の「昆虫」が「動物」に入るかどうかが気になりましたが、一般解釈としては、「昆虫も動物に含まれる」と考えことは可能と思われます。

ただし、市町村の判断により、昆虫類飼育業から発生する昆虫の死体を「一般廃棄物」として処分することが現実的と思います。

その理由は、そもそも、「動物の死体」の処分業者は、牛や豚などの獣畜の死体の処分を想定した設備ですので、「かぶと虫の死体」を既存の「動物の死体」許可業者が処分できるとも思えませんし、発生量自体が昆虫の場合は少量であることが通例と考えるためです。

「犬のブリーダー」の場合は、「愛がん用動物飼育業」に該当しますので、「農業」というイメージとはかけ離れていますが、小分類「0125畜産類似業」に該当し、中分類「畜産農業」に含まれると解釈することが可能です。

この場合も、地域の実情に応じて、市町村が「一般廃棄物と合わせて処理」することは可能ですので、あくまでも論理的な解釈をお示ししただけとなります。

「0129 その他の畜産農業」については、説明及び内容例示では、

主としてその他の畜産物を飼育する事業所をいう。

その他の畜産物とは,馬,めん羊,やぎ,うさぎ(実験用,愛がん用を除く),鶏以外の家きん(うずら,あひる,七面鳥など),毛皮獣などをいう。

○ 養ほう(蜂)業;毛皮獣養殖業(たぬき,きつね,ミンクなど)

× 酪農業[0121];肉用牛生産業[0122];養豚業[0123];養鶏業[0124];養蚕農業[0126]

という具体例が示されています。

「酪農業」から「養蚕農業」までは、既に「畜産農業」の小分類と位置づけられているため、「その他の畜産農業」に含めないということですね。

タグ

2023年3月15日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:疑義解釈

谷戸沢廃棄物広域処分場のフクロウ営巣状況(2023年)

今年も最終処分場跡地にフクロウが戻ってきてくれたようです。

2023年3月6日付東京新聞 「フクロウ営巣 卵温める 日の出町の谷戸沢処分場」

東京都日の出町の谷戸沢廃棄物広域処分場にある巣箱で、近くの森にすむフクロウが営巣し、卵を温めている。処分場を管理する「東京たま広域資源循環組合」のホームページで、固定カメラの捉えた写真が掲載されている。写真は随時更新される。

巣箱は、処分場周辺の生態系を調査するため、組合が二〇一一年に設置。一六年からフクロウが営巣するようになり、今年も二月末に卵を温める様子が確認された。組合の職員が、巣箱内に設置された複数のカメラで見守っている。

東京都日の出町にある谷戸沢廃棄物広域処分場管理者の東京たま広域資源循環組合が公開している「営巣したフクロウの様子」で、フクロウの巣箱に設置されたカメラで撮影された、孵化から巣立ちの様子が公開される予定です。

本日現在ではまだヒナが孵化していませんので、個人的お気に入りのお母さんフクロウの様子を転載させていただきます。

2023年2月28日に撮影された画像を転載。転載元URL https://www.tama-junkankumiai.com/kankyo/hozen/hukurou/20230228-0

「目を細めて眠そうにしています」というキャプションにホッコリしました。

フクロウは生態系の頂点に位置する捕食者ですから、フクロウが子育てを行う場所は、ネズミ等の餌となる小動物が数多く生息する場所です。

関係者の努力次第では、最終処分場跡地であっても、これだけ豊かな生態系が復活するという生きた証ですね。

同じく自然再生の話題として、

2023年3月5日の夜に放送されていたNHKの「ダーウィンが来た!」では、「大阪湾の最終処分場埋立跡地にタヌキの兄弟が住み着いた」というレポートがありました。

当ブログ2017年5月8日付記事 「これが本当の環境再生」でご紹介したおタヌキ様です。

2017年当時は、「タヌキはどこからやって来たのか?」と不思議に思っていましたが、「ダーウィンが来た!」では、

「タヌキは、堺市に多数存在する古墳からやって来たのではないか」という見解が紹介されていました。

大阪湾の楽園にたどり着くためには、タヌキは工業地域を通り抜ける必要があるのですが、最初から目的地として楽園を目指していたわけではないと思いますので、タヌキのやむにやまれぬ逃避行にロマンを感じました。

タグ

2023年3月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:自然の再生

監視カメラの技術発展

2023年3月1日付 読売新聞 「暗闇でも車のナンバーはっきり、最新型の防犯カメラで不法投棄を検挙…和歌山県が導入」

和歌山県廃棄物指導室は28日、橋本市内に設置した監視カメラで不法投棄をしに来た人物の映像をとらえ、県警による書類送検に至ったと発表した。

県によると、カメラは県が不法投棄を取り締まるため導入しているIoT対応の最新型で、インターネットでどこからでも録画データを確認できる。「公園に家庭ゴミが頻繁に投棄されている」という相談を受けた橋本署の要請で昨年10~12月、同市や橋本保健所と連携して園内に計3台を設置したところ、今年1月中旬、車で乗り付け、家庭ゴミを投棄する人物の映像が確認された。

県から連絡を受けた同署が、映り込んだ車のナンバープレートなどから同市居住の40歳代の男を割り出し、2月17日に橋本区検に廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で書類送検した。

県は不法投棄の取り締まりのため2012年以降、県内に100台以上の監視カメラを設置しており、これまでに計21件の容疑者を特定。悪質なケースは警察に通報している。最新型のカメラが半数を占め、夜間の暗闇の中でも車のナンバーがはっきり判別できるという。

最新型の監視カメラは暗闇の中でも車のナンバーを識別可能という点に、感銘を受けました。

映画では、赤外線を使った暗視ゴーグルがよく登場しますが、赤外線を用いて(?)撮影したわけでもなさそうです。

光学レンズのテクノロジーには疎いので、技術的な背景はよくわかりませんが、車の場合は、自己防衛のためにも、暗闇の中ではヘッドライトを点灯しますので、その光だけで十分撮影可能ということでしょうか?

または、無灯火の完全な暗闇の中でも撮影可能ということであれば、不法投棄犯の特定には大きな効果を発揮しそうです。

行政機関で不法投棄抑止のために監視カメラを使い始めたのは2000年代初頭からですが、当時のカメラは、通信回線を有線で接続しない限り常時監視などは不可能でした。

近年は通信機器の技術革新も相まって、「撮影の精度」と「情報伝達の速さ」に関しては、昔よりも著しく向上したようです。

もっとも、車ではなく、「徒歩、かつ覆面」で不法投棄に臨まれてしまうと、いくら監視カメラの撮影精度が向上したといっても、撮影した画像から個人を特定できる情報が得られないので、お手上げになります。

幸い、そこまで緻密な行動を行う不法投棄犯は、ほとんどいないと思われますので、言い方が悪いかもしれませんが、監視カメラという罠を張っておけば、すぐにその罠に飛び込む不埒者が後を絶たないのだろうと思います。

タグ

2023年3月6日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

売却ですべて解決

2023年2月23日付 読売新聞 「「環境先進都市」の川崎市、本庁舎移転で2600人分の机など不用に…再利用難しく」

川崎市役所の新本庁舎への移転に伴い、職員約2600人分の机、いすなどの調度品が不用になる見通しであることが、21日までの市の試算でわかった。市は「できる限り再利用に努める」としているが、多くは産業廃棄物として捨てられ、1億円前後の処分費用がかかる見込みという。

建設中の新本庁舎(地上25階、地下2階建て)は6月に完成予定で、10月から各部署の移転が始まる。大半のフロアで複数の職員が共用する「グループデスク」(長机)を導入することになっており、既存の机、いすを再利用できる場所は限定的だ。個人ロッカーや部署ごとの書類棚なども刷新し、既存品は不用となる。

新庁舎建設とは、この御時世では非常に羨ましい話ですが、新しい執務環境での仕事は心機一転ではかどることと思います(微笑)。

市は、オフィス調度品のうち状態の良いものは市役所内で活用を図る方針で、自治会関係者らを招いて机などの持ち帰り希望を募ることも検討。ただ、どの程度まで再利用できるかは不透明だ。市本庁舎等整備推進室の担当者は、調度品の廃棄費用の見通しを「1億円の大台を超えるかどうかは微妙な状況」とする。

机からロッカーまで一切合切入れ替えというのも景気の良い話です(微笑)。

今まで使っていた机を使用不能とまでしてしまう部屋の設計変更は、革新的であり、破壊的とも言えます。

しかしながら、

「市民の皆さん 古い机を是非持ち帰ってください!」とは、不用物感満載のなかなかひどい案です。

トラックを所持している個人でないと、おいそれとは机を持って帰るわけにもいきませんので。

新聞には書かれていないだけで、市当局としては検討中の手法であろうとは思いますが、リサイクルショップその他のリユースショップに売却をすれば、廃棄費用どころか、「有価物の売却費」として移転費用の(ほんの)一部に充てることができます。

「コスト負担」と「利益捻出」では、大きな違いがありますので、使用不可能な事務機器でない限り、「売却」が基本なのではないでしょうか?

実際、公用車や消防車等がオークションサイトに地方自治体から出品される事例が多々ありますので、「売却」がそれほど難しい手続きとは思えません。

あるいは、どうしてもリユースショップに売却できないのであれば、スクラップ事業者に鉄くずとして「売却」することも可能です。

これだけ大量の良質なリユース品が一挙に出るとなれば、「是非買い取らせてください」と名乗りを上げる事業者が後を絶たないように思います。

新本庁舎完成が近づいた今も、市は「不用品の○%をリサイクルする」といった数値目標を設定していない。大量廃棄が環境に及ぼす負荷も「検討していない」(同室)と認める。「環境先進都市」を掲げる川崎市だが、自身の廃棄物対策は出足が鈍いようだ。

新聞記事のなかなかに辛辣な表現に苦笑してしまいました。

常識的に考えると、容易に売却できる物を、不要な経費を掛けてまで「廃棄」するとは思えないのですが、

記事のとおりに、川崎市は本気で事務機器を廃棄するつもりなのでしょうか?

それとも、単なる誤報なのでしょうか?

タグ

2023年2月26日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

市川市のカキ殻投棄禁止条例に見る条例化の意義

取り上げるのが遅くなりましたが、カキ殻の不法投棄対策として、市川市が条例を制定するという興味深い報道がありました。

2023年2月8日付 千葉日報 「護岸を埋め尽くすカキ殻… 全国初、投棄禁止条例を制定へ 市川市、罰則も 江戸川放水路」

市川市は8日、江戸川放水路付近でカキなどの殻を捨てる行為を禁じる条例案を発表した。違反者に対する過料も盛り込んだ。15日開会の定例市議会に提出し、4月1日からの施行を目指す。市によると、同様の条例は全国でも例がないという。

親水護岸が続く江戸川放水路は市民の憩いの場所として親しまれる一方、天然のカキの殻などの不法投棄が続発。2017年には子どもが殻でケガをして救急車で運ばれる事故も発生した。国や市などの関係機関が同年12月に約14トンの殻などを撤去し、投棄しないよう求める看板を設置。だがその後も投棄が続き、市は効果的な対策を検討していた。

条例案は、行徳可動堰から首都高速湾岸線にかけての江戸川放水路約2・7キロの区域を対象に、カキなど貝の身を取り出し殻を投棄してはならないと明記。過料は猶予期間を経て10月1日から適用するとし、当面は5千円で運用する。

カキ殻を捨てる行為は言うまでもなく「不法投棄」で犯罪ですが、

カキ殻を捨てる行為は言うまでもなく「不法投棄」で犯罪ですが、

不特定多数の人間が「サッと現れ、サッと去る」ゲリラ的に行われる不法投棄を、警察等の捜査機関が捕捉することは非常に困難です。

もちろん、条例で禁止したからといって、不法投棄者を一気に根絶することもできませんが、少なくとも、地元自治体の本気度を示すことはできます。

また、条例の施行時には、おそらく監視員を配置し、24時間の監視は無理としても、従来よりは厳しく監視することができると期待できますので、市の財政支出は増えますが、野放図な不法投棄はかなりの割合で減らせるように思います。

市は職員のパトロールを強化し条例の周知を徹底。5千円の過料適用後も投棄が絶えない場合は、過料を5万円まで引き上げることができるとした。

最初から「5万円の過料」でも良いように思いましたが、カキ採取者の気づきや善意にまずは期待というところでしょうか。

いっそのこと、「カキ殻は置いて帰りたい」というニーズを満たしてあげられるように、

「ゴミ袋」を1枚500円程度で売り、カキ殻専用の回収ボックスに入れさせてはどうか?とも思いました。

ただ、その場合、監視員不在の早朝や夜間を狙った不法投棄が増える可能性がありますので、現実的な解決策とはなりそうもありません。

あるいは、中国人が来る前に、市民が一斉にカキを採取する祭りを定期的に行い、ついでに現場に落ちているゴミ拾いを行えば、一石二鳥になりそうです。

しかし、日本人の場合は、どうしても食品衛生の観点から、「野生の生カキを食べよう(加熱必須)!」とはならないのかもしれません。

生カキを食べて食あたりになる人も多いですしね。

ここで、なぜ中国人だけが喜々としてカキ採取に訪れるのか?という疑問が湧きました。

さすがは地元に密着したローカル紙です。

参考記事として掲載されている過去記事では、「カキを自由に採取できる理由」や「中国人が殺到している背景」等を具体的に追ってくれています。

2017年12月5日付 千葉日報 「河川敷にカキ殻100トン 中国人投棄、転倒でけがも 地元住民ら回収作業 市川の江戸川放水路」

回収作業をしたこの日も作業終了直後に早速、キャリーバッグを持ってカキを採りに来た中国人の姿が。父親と2人で埼玉県から電車で来たという中国・福建省出身の女性は「友達からカキが採れると聞いて来た。自宅で料理して食べる。揚げ物にすると美味しい」と話した。女性は回収作業の参加者から殻を河川敷に捨てないように注意され「殻は持って帰る」と約束した。

河川を管理する国交省江戸川河川事務所によると、カキ殻は清掃の対象外のため、これまで放置されてきたのが実情。放水路は江戸川の水害を防ぐためにもともと陸地だったところを切り開いて川にした経緯があり、漁業権が設定されていないため、カキを採る行為自体は規制できない。カキの殻を捨てる行為は不法投棄にあたるが、取り締まりが難しいという。

なるほど。カキフライにして美味しくいただくわけですな。

かさばるカキ殻を含めて持ち帰る分には、市川市の条例でも禁止されていませんので、このような公共心を持った中国人だけに採取に来ていただきたいものです。

そもそもの話として、「日本人の公共心」と「中国人の公共心」とは、同じ単語でありながらも、意味合いや範囲がかなり異なるように思います。

しかし、日本においては、日本のルールに従うのが当然です。

市川市の条例は、「暗黙のルール」や「日本人の公共心」といった目に見えない決まりではなく、「過料」という現実的なペナルティを備えた「法規」として、市の姿勢を内外に示した点で、大きな意義があると思いました。

タグ

2023年2月24日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

廃棄物の転売防止策

当ブログ 2023年2月16日付記事 「刀剣乱舞グッズ流出事件」で触れた、「廃棄物の転売防止策」について詳述していきます。

結論から言うと、その方法は2つしかありません。

その手法とは、「換金価値を無くす」ことと、「排出事業者自身が処分完了を見届ける」ことの2つです。

換金価値を無くす

転売される廃棄物は、換金価値が有る、言い換えると「高値を付けてでも購入したい」というファンがいて初めて成立する存在ですので、「誰も欲しがらない状態になるまで毀損」させれば、転売される可能性を排除できます。

「刀剣乱舞グッズ流出事件」で流出した「コースター」を例にすると、

「刀剣乱舞グッズ流出事件」で流出した「コースター」を例にすると、

「キャラクターの顔のど真ん中に大きな穴を開ける」

「コースターに汚い着色をする」

と、ファンにとっては無慈悲な毀損をすればするほど、換金価値は乏しくなっていきます。

しかしながら、人間の価値観は人それぞれですので、忍耐と寛容を兼ね備えたファンであれば、「汚い着色」程度の毀損だと、「ちょっと色が付いた程度なら買うわ!」と、食指が動く可能性があります。

また、毀損を念入りに行えば行うほど、排出事業者自身に手間とコストが掛かることになりますので、どこまで手を掛けるべきかという問題もあります。

製品を壊す「物理的な毀損」の場合、「製品の端っこをハサミで切り取る」だけの簡易な方法だと、換金価値は相変わらず高いままとなりますので、ファンがひくレベルの無慈悲な破壊でなければなりません。

「ホモサピエンス」を相手にする場合、「換金価値」という象徴的、かつ主観的な感覚に訴えれば良いことになりますので、「悪臭を付与する」ことも有効な手法と言えます。

昔、楠木正成が赤坂城で籠城した際、山城に攻め上ってきた鎌倉幕府軍に熱湯やウ●チを浴びせかけ、猛攻を防ぎきった故事を思い出しましたが、「汚物」という定義が廃棄物処理法にはありますので、悪臭付与の具体策については自粛します。

排出事業者自身が処分完了を見届ける

排出事業者自身が「換金価値を無くす」ことは意外と大変です。

特に、委託する産業廃棄物の量が多ければ多いほど、すべての委託物に手を加えることが困難になります。

そうした場合に有効な手段は、「排出事業者自身が処分完了を見届ける」ことです。

そうした場合に有効な手段は、「排出事業者自身が処分完了を見届ける」ことです。

「廃棄物の回収」から「中間処分場への搬入」に同行し、さらに、「中間処理施設への廃棄物の投入を見る」ことで、委託物が確実に処分されたことを担保できます。

気の利いた処理業者で「処分完了報告」をしてくれるところも多々ありますが、その報告の真偽については、あくまでも処理業者側の善意を信頼するしかありません。

「流出させられて一番困るのは誰か?」を考えると、それは「排出事業者」でしかありませんので、ブランド品や人気キャラクター商品等を廃棄する場合は、排出事業者自身の目で確認をすべきだと思います。

焼却の許可を持つ処理企業の方にうかがったことがありますが、

警察が麻薬その他の禁止薬物を処分委託する場合、焼却されたかどうかの確認を、警察官立ち会いの上で必ず行うそうです。

排出事業者の立会いや迅速な処分を依頼すると、中間処理業者の受注状況によっては作業や受入の手順変更等が生じるため、若干のコストアップ要因となる可能性がありますが、真っ当な中間処理業者であれば、条件さえ整えば、排出事業者の立会いを認めてくれるはずです。

まとめ

・小ロット、かつ容易に毀損可能な物の場合は、排出事業者自身で委託物をあらかじめ加工

・大量、あるいは絶対に流出させたくない物の場合は、排出事業者自身が中間処理場を訪れ、処分完了(=投入まで)を見届ける

とよろしいかと思います。

タグ

2023年2月21日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:日々考えていること

不法投棄はコスト削減に絶対ならない

当ブログ2023年1月30日付記事 「せこい犯罪」の続報です。

2023年2月18日付 山陽新聞 「SAに医療廃棄物「経費を節約」 不法投棄容疑の院長らに罰金命令」

山陽自動車道のサービスエリア(SA)に注射針の空パッケージなどを不法投棄したとして、廃棄物処理法違反容疑で逮捕された福山市の整形外科の院長の男(54)=岡山市中区=が、岡山県警の調べに「多額の費用をかけて開院したばかりで、処理経費を節約しようと思った」という趣旨の供述をしていることが17日、関係者への取材で分かった。

(略)

岡山区検は17日、廃棄物処理法違反罪で2人を略式起訴、岡山簡裁は院長に罰金70万円、妻に同50万円の略式命令を出した。

「多額の費用をかけて開院したばかりで、処理経費を節約しようと思った」

言わずもがなかもしれませんが、SAのゴミ箱に産業廃棄物を投入することは、「節約」ではなく、単なる「犯罪」でしかありません。

正規の許可業者に処理委託した場合、ただの廃プラスチック類であれば、1回当たり高くても数千円程度(回収費含む)の産業廃棄物を、せっせと毎日不法投棄する姿はコメディです。

結局、夫婦合わせて120万円の罰金を納付する羽目になりましたので、それだけの現金があれば、数年分の廃棄物処理費を十分賄えた計算となります(ただし、注射針そのもの等の感染性産業廃棄物の処理費を含めない金額)。

ちなみに、交通違反の反則金や、今回のような刑事罰としての罰金の場合、経営者が納付したお金は経費扱いできませんので、経営者個人の財産から支弁する必要があります。

ちなみに、交通違反の反則金や、今回のような刑事罰としての罰金の場合、経営者が納付したお金は経費扱いできませんので、経営者個人の財産から支弁する必要があります。

結局のところ、不法投棄したことで、経費の節約どころか、院長個人の財産まで目減りするという、本末転倒な状況になっています。

いやあ、不法投棄って、本当に割に合わない犯罪ですね~

合理的な思考ができるまともな人は、正規の産業廃棄物処理業者に、正規の手順で処理委託をしましょう。

それが一番の「コスト削減」になります。

タグ

2023年2月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

がんばれ大野城、もとい大野市

2023年2月16日付 NHK 「廃棄物処理法違反の疑い 大野市職員3人を書類送検」

大野市の職員3人が去年9月、調整池の清掃で出た刈り草などのごみを市内の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されました。

書類送検されたのは大野市の45歳から65歳までの男性職員3人です。

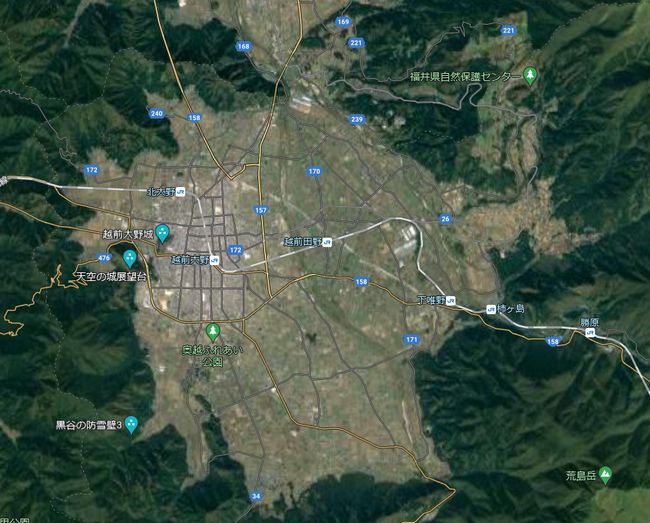

警察の調べによりますと、3人は去年9月1日に、市内の調整池の草刈り作業で出た刈り草などのごみ約300キロを、市内にある荒島岳の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いがもたれています。

公務員が、公務で発生させた廃棄物を不法投棄して書類送検されるという、本来ならばあってはならない事件です。

ただ、捨てた物が「刈り草」だったとのことで、生活環境保全上の支障が比較的少ない点だけは救いでした。

不法投棄された場所は、「越前大野城」から見ると南東にあたる荒島岳とのことです。

警察の調べに対し3人は「人目につかない林道で、刈り草はいずれ土にかえるので問題ないと考えていた」などと話しているということです。

気持ちとしては分からないでもありませんが、やはり公務で発生させた廃棄物である以上、山中に不法投棄して片付けてしまおうという了見がいけません。

市の聞き取りに対し、職員3人は「泥のついた刈り草が焼却場で受け入れてもらえず、安易に山に捨ててもいいだろうと考えてしまった」などと話している

とのことですが、「泥が少しでも付着していると受入不可」というわけではないと思われますので、今後の処理を考えると、「泥を落とす工夫」が不可欠かと思います。

具体的には、

・刈り取りの際に、できるだけ泥を落とす

・刈り草を市有地で乾燥させ、泥をできるだけ落とす

・落とした泥は、植栽用に再利用する

等、色々な方法が考えられます。

警察は調整池の草刈りで出たごみの処分に関するマニュアルを定めていなかったなどとして、法人としての大野市についても書類送検しました。

職員と市が書類送検されたことを受けて、大野市は16日夕方、会見を開き、石山志保市長は「市の作業で法律違反があり、不適切な処理を行ったことを市民に深くおわび申し上げたい。市としては公務員倫理の順守と再発防止に取り組み市民の信頼回復に努めたい」と述べました。

幕末の大野藩は、藩主が率先して西洋科学を熱心に吸収する進取の気風があった先進的な藩だったようです。

起こしてしまったことは変えようがありませんが、また改めて、幕末の時のように、他の地方自治体の範となるような適切なマニュアルや研修プログラムを作っていただくことを期待しています。

タグ

2023年2月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news